【学术档案】徐森玉(1881—1971)。版本目录、文物鉴定、金石学家。名鸿宝,浙江湖州人。清末山西大学堂毕业。历任北京大学图书馆馆长、故宫博物院古物馆馆长、北平图书馆采访部主任、合众图书馆常务董事等。新中国成立后,任上海市文物保管委员会主任、上海博物馆馆长、中央文史馆副馆长、全国第二中心图书馆委员会主任委员、辞海编辑委员会委员。

曾主持苏州潘祖荫滂喜斋、顾氏过云楼等重量级文物的捐赠,并收进大量稀世珍品,包括王献之《鸭头丸帖》、怀素《苦笋帖》、孙位《高逸图》、赵佶《柳鸦芦雁图》、米友仁《潇湘图》、孤本《萝轩变古笺谱》等,对上海乃至全国文物收藏事业作出巨大贡献。

常人心中,既是大师,自当著作等身。徐森玉先生鲜有著述,确是真真实实的大师。

徐森玉祖籍浙江吴兴,母亲闵氏出自浙江名门,世代以刊刻古籍为业。少年徐森玉就读于家塾,后入白鹿洞书院。光绪二十八年(1902年),考取山西大学堂。

有人说,徐先生是文博界的翘楚,故宫博物院的开山,却不想其学问之路的起点,并不在金石学、版本学,也不在目录学,却是在风马牛不相及的化学。求学山西大学堂期间,徐先生便著《无机化学》《定性分析》等书。据说,这是中国最早的相关课程教材。

徐森玉因此被称作“奇才”,不想他的学问之路却从此转了个大大的弯。时任山西学政、清朝宗室爱新觉罗·宝熙对徐森玉格外赏识,尽出所藏供其研习。山西大学堂毕业后,徐森玉历任奉天测图局局长、清廷学部图书局编译员等职。中华民国建立后,他出任北京大学图书馆馆长。当时图书馆、博物馆和文化艺术工作由社会教育司管理,鲁迅为该司一科科长。在这段时间,因两人都对摆弄“黑老虎”(古碑拓片)有着浓厚的兴趣,便经常结伴浏览书肆鳞次栉比的琉璃厂。

从此,文献、古物成就了徐森玉。

徐森玉同样也成就了这些文献与古物。

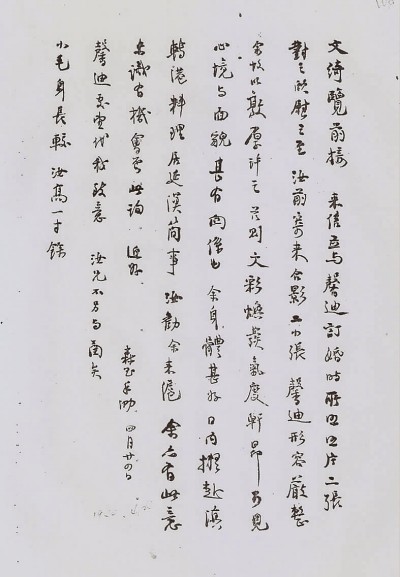

徐森玉家书

| 故宫博物院的开山 |

1924年11月,末代皇帝溥仪被赶出紫禁城,随即由摄政内阁组织了清室善后委员会,徐森玉作为教育部佥事参加此项工作,与马衡、庄尚严等十余人负责清点、接收清宫的文物和财产。此后又任古物保管委员会顾问、东陵盗案审查委员会委员、故宫古物馆馆长,直到1950年任职于上海市文物保管委员会(即后来的上海市文物管理委员会),才结束了其故宫古物馆的相关工作。

上世纪30年代,中瑞西北科学考察团的瑞典团员贝格曼(Folke Bergman),在中国西北地区发掘出一万余枚汉代简牍。这是首次大批量出土的汉简,依古地名而得名“居延汉简”,被公认是东方考古的重大发现。1931年,居延汉简抵达北平,转存于北京大学文科研究所。1937年7月底,日军入北平,即派兵把守北大。森玉先生与北大助教、西北科学考察团干事沈仲章先生将万余枚居延汉简设法运出北大,后经天津、青岛,辗转入藏香港大学冯平山图书馆。次年1月27日,徐森玉再次赴港,以西北科学考查团常务理事的名义向香港大学借用港大图书馆之大波楼,以便沈仲章进行汉简资料拍照、剪贴、编号、排比、编写索引等整理事项。此项工作持续约两年之久。

在此期间,无论是整理工作本身,还是这些活动所需要的经费、工作人员薪水等事,以及汉简最终出港,全由森玉先生出面联络协调,并在傅斯年、胡适等人的大力协助之下完成。

2016年4月11日,王圣思女士在《文汇报》刊登外公徐森玉先生写给其母徐文绮女士的家书,题为《徐森玉给女儿的家书十二通》。十二通家书均写于1938年至1940年间,正值抗日战争期间。文中作者道,“在此之前,‘七七’事变后,外公指导并协助西北科学考察团干事沈仲章先生把藏在北京大学文科研究所的万余枚居延汉简冒险从北京大学运出。为妥善安置,他赶去香港,与香港大学许地山先生、冯平山图书馆馆长陈君葆先生等联系、筹划、落实此事。在与女儿通信期间,他又去香港为影印居延汉简之事操劳,以至无法参加女儿的订婚、结婚仪式。他为保全中华珍贵文物古籍而到处奔波,费尽心力。难怪父亲上世纪70年代初悼念老丈有诗云:‘许国何须惜此身,此身虽在亦堪惊。百年终是匆匆客,一例龙华道上人。’”

卢沟桥的枪炮声惊醒了国人,让国宝守护人无眠。1937年12月9日,也就是南京沦陷的前4天,马衡、徐森玉、欧阳道达等押运第三批“中线”文物,随英国轮船“黄浦号”驶离浦口码头。

春入蜀,夏入陕,秋入黔,冬入滇,森玉先生不仅要协助院长马衡全面把握文物西运,且亲自带队运送一批文物入川。就在文物安全运抵西南之际,森玉先生却在四处探访文物储存地点的途中,在1938年冬天于昆明白龙潭不慎车覆折股,不得不居昆明治疗长达五个月之久。

次年初的1月18日,西迁南线存贵阳文物起运,23日抵达安顺读书山华严洞。2月下旬,徐森玉亲身前往读书山,守护文物,居陋室却奏高山流水。

上世纪30年代末,上海已是“孤岛”,人心散乱,不少藏家为生计所迫,开始抛售善本书籍,上海成为南方最大的古籍市场。在这种情况下,刚刚经历了故宫文物南迁奔波的徐森玉不辞劳苦,于1940年应重庆国民政府教育部之命,回到上海,与张元济、郑振铎、张寿镛、何炳松等人组成文献保存同志会,多方寻访、购置散落于坊间的珍籍善本,以避免其流失海外。徐森玉和郑振铎遍访刘氏嘉业堂、邓氏风雨楼、沈氏海日楼等江南著名藏家,有计划地选购了一大批珍贵古籍,然后将嘉业堂善本捆扎成257个邮包,其余的明善本捆扎成1710个邮包,外加3200余部明刊本、抄本等,陆续寄交香港大学图书馆,由许地山、叶恭绰先生负责收存。这项工作耗时七个多月,徐森玉还在离开时担当起了保护和携带两大箱“可列入‘国宝’之林的最珍贵古书”的艰巨任务。当年7月25日,由郑振铎先生执笔,郑、张、何三人化名联署致蒋复璁的信中提到:“森公最为谦抑,且富苦干精神,处处愿意自己吃亏,而不肯妄耗一文公费,诚今之圣人也!得聚首多时,实为平生幸事。”

徐森玉家书

| 文博界的翘楚 |

新中国成立后,徐森玉不顾年迈,全力投入了上海市文物保管委员会的工作,先后担任副主任委员、主任委员,兼华东军政委员会文化部文物处处长,负责筹办上海博物馆和上海图书馆。之后又担任上海市人民政府委员、上海文史馆馆务委员。1960年,兼任上海博物馆馆长及全国第二中心图书馆委员会主任,同年7月被聘任为中央文史研究馆副馆长,还当选为第二、第三届全国人民代表大会代表。

期间,徐森玉先后主持了苏州潘祖荫滂喜斋、顾氏过云楼等重量级文物的捐赠工作,并收进大量稀世珍品,包括王献之《鸭头丸帖》、怀素《苦笋帖》、孙位《高 逸图》、赵佶《柳鸦芦雁图》、米友仁《潇湘图》、孤本《萝轩变古笺谱》等,对上海文物收藏事业作出了巨大贡献。

他主持上海文博事业期间,目光从未局限于上海、华东。有人说,今日京、沪、宁三地及海峡两岸的文物收藏格局之形成,都与徐森玉先生的工作分不开。

“虚斋”藏画

民国的中华收藏界曾流传着“南庞北张”之说,“北张”即为“民国四公子”之一的张伯驹,而“南庞”指的就是庞莱臣。

庞莱臣先生生前已将收藏赠予其养子庞秉礼与孙辈庞增和、庞增祥三人,1949年去世之后,“虚斋”藏画渐有散佚,但主体部分仍在庞家手中,觊觎此收藏者极众。

主管上海文物工作的徐森玉因与庞莱臣同是湖州老乡,是“虚斋”藏画的“知情人”。

1950年初,森玉先生先后三次拜访居于上海的庞秉礼与庞增祥。而后,文管会两次以7万元经费为“代价”,将包括任仁发《秋水凫鹜图》、钱选《浮玉山居图》、柯九思《双竹图》、倪瓒《渔庄秋霁图》和王冕《墨梅图》等名迹在内的众多“虚斋”藏画精品收入囊中。

1952年秋,文管会又斥资16万元,再次从上海与苏州庞家约600余件藏画中,得精品数件。

1952年12月,庞氏后人将又—批“虚斋”藏画以三人联名的形式捐予上博,其中最著者为长宽均达1米以上的宋代朱克柔的缂丝画《莲塘乳鸭图》。

一来二去之中,徐森玉与庞氏后人之间经历了怎样的情理与商榷?

旁人不得而知。

“二希”

《伯远帖》是东晋著名书法家王珣书写的一封信,行书,5行47字。《伯远帖》上有宋徽宗赵佶的御题和收藏印,北宋时由宫廷收藏。

辗转六百多年后,清代乾隆皇帝得到《伯远帖》,又得王羲之的《快雪时晴帖》和王献之的《中秋帖》,是为“三希帖”。

辛亥革命后,《伯远帖》与《中秋帖》流出宫外,被袁世凯手下郭世五所收藏。郭世五死后其子郭昭俊因经济困窘,将“二希”带至香港,抵押给某英国银行,赎期限定为1951年底。若未被赎回,此稀世之宝将按惯例被银行拍卖。

1951年9月,时任新中国第一任文物局局长的郑振铎奉周恩来总理之命,率领中国文化代表团出访印度、缅甸。在途经香港时,得知国宝“二希”的情况,紧急向中央报告。国家文物局副局长王冶秋、故宫博物院院长马衡和上海市文管会主任徐森玉亲往鉴宝,明确真迹无疑。郑振铎叮嘱香港著名的鉴藏家徐伯郊,想办法稳住郭氏,以待内地汇款抢救。

徐伯郊即向郭昭俊申明了大义,又利用其在香港银行界的关系,疏通了那家英国银行,答应郭氏之贷款由徐氏偿还,并亲自出面担保,将“二希”取了出来,然后同郭昭俊一起带着“二希”,按上级安排离开香港,去了澳门。

“二希”的成功购回揭开了香港文物回购的序幕,此后越来越多之重宝得以重回大陆,不致流失海外。

而这位回购“二希”的有功之臣徐伯郊,即为徐森玉先生之长子。

如此牵扯巨款出入,而又疏于监控的回购工作,仅由徐伯郊这样一位党外人士独立运作,难免让人心生惶恐。

为此,徐森玉曾致函其子:……此间谢、刘均成贪污犯。赵斐云来信,渠被检举,甚严重……南北隔绝,无从探听也。为公家办事,浪费、贪污均宜切戒,宜时时自警惕……

《萝轩变古笺谱》

国内最出名的“笺谱”是崇祯年印制的《十竹斋笺谱》,印得相当精致。比《十竹斋笺谱》年代更早,印得更精良的则是《萝轩变古笺谱》——目前传世的“笺谱”中,年代最早的一部。

《萝轩变古笺谱》是明朝天启年间印制的,饾版套色,套色多达七八十种。书印好近四百年了,饾版拱花凹凸之处一点没变。

据前上海市文化局副局长方行同志回忆:

一日,浙江拿来一部书,请徐森玉鉴定。徐森玉是上海博物馆老馆长、版本专家,老夫子那时已经八十多岁了,一看到书竟跳了起来,叫道:此书居然还在人间!那书就是《萝轩变古笺谱》,是明朝天启年出版,这可是孤本了。

书鉴定完,徐森玉不肯还了,要留在上海。人家是来鉴定的,不是来卖书的,但老头子无论如何不肯还。当时浙江宣传部的部长是上海调去的,我建议去找石西民,因为石西民原来是上海市委宣传部的部长,浙江的那个宣传部长先前是他的部下。徐森玉就说要去拜望石西民,我说他很忙啊,徐森玉说没关系,我六点钟到石西民家门口去等好了。后来石西民找到我,说老方,那个老头子找我要干嘛?我讲了书的事情,请他和浙江讲讲看。浙江省委和对方商量后说,实在不行就交换吧。开价大得很,要十六张明清书画,郑板桥是最起码的档次。我们“上博”竟一口答应。这才换来了这本《萝轩变古笺谱》。

徐森玉家书

| 被称为 “国宝”的老夫子 |

徐森玉先生一生从事文物工作,学识渊博,与许多收藏家都建立起了真挚的友谊,这对他开展文物征集工作,发挥了非常重要的、积极的作用。但徐森玉先生在工作中,在有可能的情况下,尽量为收藏家争取利益。上世纪40年代在上海收购刘承幹嘉业堂藏书时,因法币不断贬值,双方进行了讨价还价,徐森玉先生的态度是:“为爱书计,我们不能不吃些亏。”又本着对藏家宽厚的立场,表示善本佳抄“以少收为宜”。

徐森玉主持上海市文物保管委员会工作,每月都要召开文物收购小组会议,上世纪60年代初文管委与上海博物馆合署办公后,会议还是每月召开。经徐森玉之手收购的书画、碑帖、青铜器、陶瓷器、玉器等珍贵文物不计其数,其中书画、青铜器、玉器、石刻、陶瓷器等归上海博物馆收藏,图书、碑帖则归上海图书馆收藏。

那个时代,收藏家大多家境不佳,有些急需将文物脱手,徐森玉特意向陈毅市长提出,请政府拨款收购,从不亏待收藏家。他要求文物征集人员在工作中“不要趁人之危而压价收购,收购的价格要公平合理”。

1957年,徐森玉与周叔弢联合提案,建议设立古籍修复技术班,培养修复专业人才,以使公藏善本修复后继有人。这项提案获得通过,由国家图书馆和中国书店各自办班,前后两届。如今全国各地图书馆的一流古籍修复师大多出自此班。两位老先生之思泽被后世。

王圣贻女士在悼念文章《情牵大鼎》中这样写道:“外公是那样地爱中华瑰宝。每次外出归来,总是如数家珍般地讲着各地的古迹:那隐没在盘山秀色中被岁月剥蚀的唐代寺庙、三门峡‘画廊’中的巨石峭壁上残留的摩崖石刻、山西赵城简朴的元代戏台、有着异域风格的大同城内辽代古寺……就在外公那赞不绝口的情感投注中,我看到时间的纽带由古久之往昔伸向未来,感受到了生命源头的那份灿烂辉煌。”回忆起祖孙间的天伦之乐时,则说:“其实,外公很少像这样流露他对我们第三代的爱,他的心完全让文物牵住、占据了。”

综观徐森玉先生的一生,为查访、发掘祖国文物奔走于天南地北,在数十年的奔波生涯中,先后发现了辽代古寺、元代戏台、唐代地契、元代阿拉伯式浴池、汉代巨型碑刻,还有周代墓群、楚国木椁等无数中华瑰宝;山西赵城郊区的广胜寺藏有一部刻本大藏经,系金代遗存,学界称之为《赵城藏》,经徐森玉先生的大声呼吁,而得以入藏北京图书馆。除此之外,先生还为国家征集、鉴定了大量具有重要价值的文物,其中有晋代王献之,宋代司马光、苏轼的真迹,春秋、战国和商代的青铜器,殷墟出土的一批甲骨片,秦汉以来的不少帝皇印玺等,苦心孤诣,功勋卓著,无愧学界“文物守护神”的称号。

慕周在《敬悼徐森玉先生》一文中则说:“(森玉先生)为国家保护古物、搜罗图书则出力甚大,而未曾稍微夸耀居过功。”

这就是徐森玉,那个当年常常泡在北京琉璃厂书店里赏鉴碑帖字画的读书人。

这就是徐森玉,有人说他就是《钱玄同日记》中的“徐僧”。

这就是徐森玉,沈亚明记忆中“坐在黑色大大书桌那边,露出上半身”的徐公公。

这就是徐森玉,沈仲章眼中的那位“纯”学者。

这就是徐森玉,郑重先生言语中那个“在文物界,一言九鼎的人”。

这就是徐森玉,那个穷尽一生,为国家征鉴文物无数,被称为“国宝”的老夫子。

这就是徐森玉,一位真真实实的大师。

作者:刘迪

编辑:刘迪

责任编辑:杨逸琪

来源:文汇原创

*文汇独家稿件,转载请注明出处。