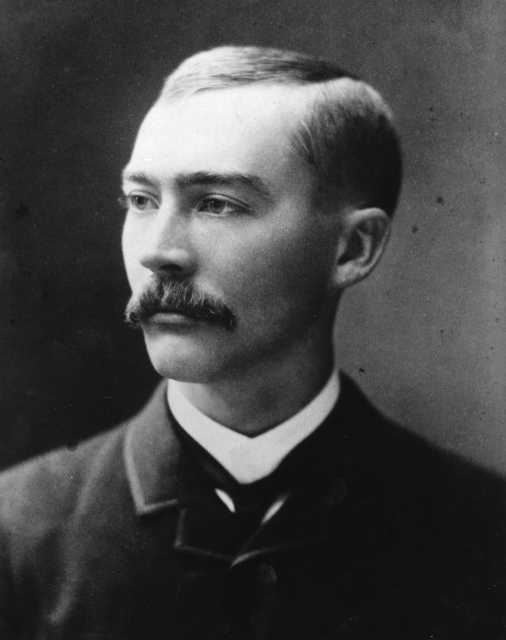

社会理论家和经济学家托尔斯坦·凡勃伦(Thorstein Veblen,1857—1929)出生于一个从挪威移民来的威斯康星州农民家庭。当时,以这样的背景读到博士并以教授为业看上去似乎不太可能,但凡勃伦从卡尔顿学院毕业后,充分利用了1870—1880年代美国研究型大学的出现这一契机,辗转于约翰斯·霍普金斯大学、康奈尔大学、芝加哥大学和耶鲁大学,最终获得哲学博士学位,并以政治经济学作为第二博士学位,且写出大量作品,包括《有闲阶级论》(1899)及《企业论》(1904)。凡勃伦后来被推举为制度经济学的创始人。

经济学上著名的“凡勃伦效应”指商品价格定得越高,消费者反而更愿意购买,即便有平价替代品——因为购买奢侈的产品和服务可以展现经济实力,引人注目。这种感性购买也就是凡勃伦首先提出的“炫耀性消费”。他在《有闲阶级论》一书中写道:“在任何高度组织起来的工业社会,荣誉最后依据的基础总是金钱力量;而表现金钱力量,从而获得或保持荣誉的手段是有闲和对财物的明显浪费。”凡勃伦受到德国经济历史学派的影响,怀疑自由放任主义,且强调文化的独特性,不认为经济学理论可以放之四海而皆准。同时他也受到实用主义的影响。

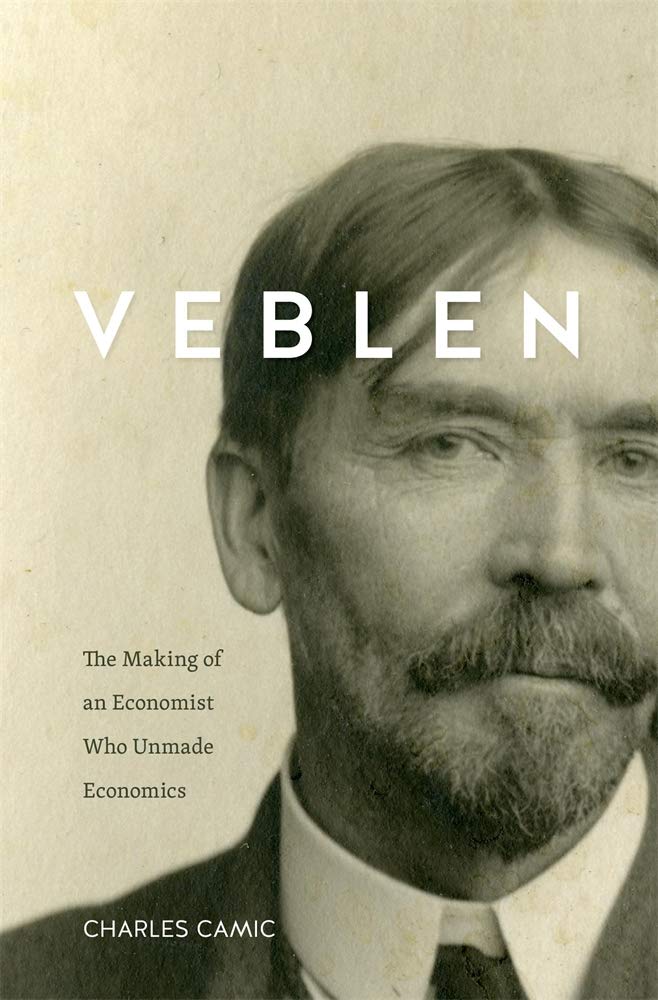

西北大学社会学教授查尔斯·卡米奇(Charles Camic)近日推出《凡勃伦:一个“搅局”经济学家是如何养成的》(哈佛大学出版社,2020年11月)。在这部传记中,他指出凡勃伦的广采博收让他成为他那个时代受过最正规教育的美国人,也使他成为领导美式专业学术发展的理想人选——正是在这时候,以学术为业在美国社会图景中逐渐成为一条受到认可的职业路径(虽然凡勃伦本人因个人生活问题屡遭大学开除)。

本期“文汇学人”特编译《高等教育纪事报》对卡米奇的访谈(Len Gutkin),展现凡勃伦这位“学术局外人”与现代研究型大学的纠葛。

您的一大论点是,尽管凡勃伦后来被视为局外人,但他实际上是最出色的学界中人。他一生都在学界度过,也完全是学术界的造物。为何会产生这样的认识差异?

查尔斯·卡米奇:许多学者都想要把自己看作背景独特的与众不同的人物,想要自视为一个局外人,尽管并不那么可信。

在这个自远于学界的群体里,人们很容易想到凡勃伦。赖特·米尔斯(C.Wright Mills,美国社会学家)就是这样。虽然米尔斯和凡勃伦在智性上并不那么亲近,但如果要找一个据信因激进想法而被开除的人:一个痛苦的局外人,凡勃伦就成了人选,他成了一个很好的抓手,可以让人浇自己的块垒。虽然凡勃伦当年的情况不尽如此。

您将凡勃伦的时代描绘为一个“破坏偶像”的时代。我们现在这个时代是不是存在着对立的幻想?

查尔斯·卡米奇:那些后来将凡勃伦描述为局外人的人经常出来支持这种观点,说他的书写里透着反传统的语调。但是凡勃伦那个时代的许多学者在行文上都是这么好斗,却没有让他们成为旁观者清的局外人,反倒是强化了他们的内中人身份。我的朋友安迪·阿伯特(Andy Abbott)推测,叛逆的局外人身份可以追溯到19世纪初的法国艺术运动。

这个身份到今天还是很受欢迎,当然是有道理的。有不少遭遇卑鄙手段被排除在学术界门外的人,是真正的局外人。但要是拿这个词来描述那些两手一摊,在学院里过着相当舒适的生活,只是感觉这个身份听上去很高蹈的话,就是对这个词的误用了。

凡勃伦的一个专业领域叫作“政治经济学”。这到底是个什么专业呢?曾有人主张从以下角度回归 “政治经济学”:“政治经济学家是海纳百川的,吸收所有学术研究,他们既是哲学家又是社会科学家,他们不认同当代社会科学之间的种种区别。”

查尔斯·卡米奇:如果你问一屋子经济史学家,那恐怕很难得到一个统一的答案,因为这些术语流变甚巨。在出现我们称之为经济学的学术领域之前,有一系列著作,可以追溯到17世纪,甚至可以上溯到亚里士多德对家庭管理的某些论述。“政治经济学”是向君主提供国家财政管理方面的建议。

我们现在所说的“经济学”中,部分支脉可以追溯到更早的时期,而一直持续到19世纪:就税收、关税,货币应当是黄金还是纸币等问题,向立法者提供建议。

19世纪后期,学者们进入了学院。他们主要是在对其他学者讲话,将其中一些旧问题嵌入更具技术性和理论性的架构里。

约翰·穆勒(John Stuart Mill)19世纪中叶的《政治经济学原理》是我们公认的经济学名著。他认为自己在为决策者提供建议。五十年后,阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)撰写了另一部伟大著作《经济学原理》。大体而言,选词上的这一变化背后是一个极其震撼的迁移——经济学话语的对象从最初的政策制定者,转变为专业学者。

现代人倾向于用“政治经济学”一词来描述更外向型的经济学,也即应对广泛社会变革的经济学。

在凡勃伦的时代,这种外向型的趋势往往和达尔文主义或演化科学联系在一起。今天再读凡勃伦作品的某些部分,感觉蠢兮兮的,往坏里讲,则可以说是那个时代最恶毒的种族话语。自凡勃伦以来,经济学是否参与了演化论?

查尔斯·卡米奇:有一场很大的运动,以英国为主战场,是以演化经济学为旗帜。有一本《演化经济学杂志》,还有一本《演化经济学协会》,经常引用凡勃伦的一些思想。幸好他们没有使用凡勃伦的那些种族化词汇,但他们想要传达的是凡勃伦和他同代人真正想要抓住的东西:改变,一切皆可变。无论我们谈论的是此时此地,还是另一个时地,都不存在那种相互间多少有些类似的所谓“经济学”。

历史学显然是追踪时间变化或变异的一个学科。凡勃伦不是历史学家,但他也涉足多个领域,在我们看来相当驳杂——哲学,社会学,人类学,当然还有经济学。这就是非专业人士仍然爱读他的一个原因。另一方面,他也属于最早一批致力于学科专业化的人。

查尔斯·卡米奇:称凡勃伦为一个跨学科的学者,还是不太合适。他当然在各个领域受过训练,最毋庸置疑的,有哲学和政治经济学。他还同历史学家和心理学家合作。不过在当时,还没有所谓学科的概念。

在1880—1890年代现代学术界诞生之前,我们所谓的“领域”实际上只是对教授席位的称呼,而不是附属于系的。如果有个本地商人对政治经济学感兴趣,他会愿意给耶鲁一笔钱,设立一个政治经济学的教席。坐上教席的那个人,可能是出于各种原因——例如,那位出资的本地绅士恰好与他相识。而接下来,如果有人设立了一个社会学的教席,且薪俸更高,那么这位政治经济学教授很可能就去当了社会学教授。

1880年代末及1890年代初,康奈尔大学的学科专业化日趋明确。但真正意义上的大爆炸式的系科创建是在1890年代初的芝加哥大学,当时凡勃伦恰好在那里。芝大正在专业化,而凡勃伦一如往常地敏锐。有人建议凡勃伦时不时要教点社会学,但他强调说:“我对社会学一无所知。”专业化发展需要很长时间。而一旦开始,则会像野火一样燎原。

凡勃伦的作品具有多学科的风格,不仅因为他接受的训练如此,也因为当时的普遍心态就是跨不同领域,当时许多学者都接受了德国经济历史学派的训练。他们强调可变性,并强调整体要大于各部分的总和。凡勃伦也在此列,但做了更为精心的设计,以解决经济学中越来越专业化的问题。

您提到了彼得·伽里森(Peter Galison,哈佛大学科学史教授)的“交易区”概念,即学科之间的边界地带,在您的表述中,“相似之处只是表面的……尽管如此,却可以进行富有成效的群体间对话。”在凡勃伦的时代,哪些交易区特别活跃?

查尔斯·卡米奇:在1880年代和1890年代初,有许多对话:谈论康德和黑格尔的哲学性对话,还有人类学的对话,原始人类学家谈论世界各地的土著故事等等。这些对话在不同程度上以不同方式重叠,因为各学科之间没有明显而工整的壁垒。当时的交易区可谓五花八门。人类学家谈论的是“人性的可变性”,而生物学家谈论的是长时段物种特征的可变性。虽然身处同一个交易区,都在谈论可变性和变化,但实际上他们是在谈论不同的东西。

在现代大学形成期间,交易区的深度和广度确实发生了巨变。1890年代是重大变革的时刻。1880年代,这些交易区是开放的,里面有许多自由贸易。但是到了世纪之交,这些区域就关闭了。

让我们谈谈凡勃伦的《论美国高等教育》,这本书批评了他所见的趋势——维持大学的运转越来越像经营一门生意。

查尔斯·卡米奇:它原来是1904年出版的《企业论》的一部分。凡勃伦将这本书里的一些想法用到了大学运营上。他脑子里想的是芝加哥大学的校长哈珀,哈珀心心念念着捐助人,还创办了一所商学院。凡勃伦对商学院的概念感到震惊。

《企业论》的内容被分拆,也不知道是为什么。有两种解释。一是当时的出版商和现在一样,希望书短小一点,不要太长。另一种解释是,哈珀是这本书的审稿人,不想让芝加哥大学看起来像一家公司,所以他告诉出版商那一章必须拿走。

今天的学者可以从凡勃伦那里学到什么呢,关于他们自己的社会或经济角色?

查尔斯·卡米奇:凡勃伦觉得工作可以分为“工业”工作,指有益于社会的工作,和“金钱”工作,指为了牟利的工作。专业学者落在哪里并不明确。

凡勃伦没能充分解决这个问题。我想他也做不到。他的理论很大程度上建立在这一简单的二分法上。不过在凡勃伦看来,专业学者是为了知识而生产知识,而不是为了工业目的或金钱目的。

凡勃伦曾经说,真正的思想是从天而降的意外所得。大学必须创造出适宜孕育这一奇迹的环境。任何其他目的,包括广受赞誉的为社会谋福利——对他来说都很成问题,因为这会妨碍对知识的不懈追求。

编译:宋奇光

责任编辑:李纯一