2020年元旦刚过,来自世界各地的学者聚集在普林斯顿大学图书馆。他们此行为了见证一个重要的时刻:诗人T.S.艾略特写给密友——或者说恋人——艾米莉·黑尔的1131封信在这一天向研究者开放阅览。在此之前,这批信件已在2019年10月12日按期解禁,在普林斯顿大学图书馆得到编目整理;解禁的日子正是收件人艾米莉·黑尔辞世后的50周年。

这些信件仅是两人在1930-1957年间通信的一半。书信的另一半,即艾米莉·黑尔写给艾略特的信件,已在1962年3月被艾略特交由伦敦费伯出版社的同事彼得·杜·索托伊销毁。艾略特对这些书信的讳莫如深使两人的通信以及他们的关系显得愈发神秘。可以说,如何处置这些往日的爱的见证,这个问题直接导致两人在已生嫌隙后终于决裂。1956年,在给年届七旬的艾略特的信中,艾米莉提到自己有意将两人的所有书信在他们有生之年交给普林斯顿大学图书馆;之所以选择普林斯顿,部分原因是由于维拉德·索普——艾米莉终生的密友玛格丽特·费兰德的丈夫——是普林斯顿大学英文系的语文学家。这一提议激怒了艾略特。这时他们已逐渐疏远,艾略特将在几个月后与年轻的瓦莱丽·弗莱彻秘密成婚。从艾略特对这一提议的反应可以推知,他对旧日的恋人开始怀有几分猜忌乃至怨恨:他开始认为艾米莉对这些信“别有用心”。

此后他的种种决定都源自这种种猜忌,如规定这些书信必须等他们这一代人全部离世之后,在两人中较晚去世的人身后50年才能解禁,再如临终前决定销毁他保留的所有艾米莉来信。晚年的艾略特惧怕艾米莉将两人的关系作为她存在的凭据,或许也厌恶他所揣测的、她想附着于他的声名获得永生的渴望。我们越是通过艾米莉·黑尔幸存的信件与朋友的口述了解她坦荡的灵魂,就越能感到这份猜忌的不公,但有一点是肯定的,艾米莉的整个生命的确都与艾略特系在了一起。

艾米莉·黑尔生于1891年10月27日,比艾略特小三岁。她的父亲是一位论教派的神父,母亲患有精神疾病,是艾略特表妹的朋友,和艾略特两家算是世交:他们都来自祖先关系盘根错节的新英格兰知识贵族家庭。

为数不多的存世照片让我们得以看见艾米莉少女时期的美丽:她脊背挺直,棕色的长发柔软而浓密,散发着一类端庄的古典美,略微上翘的鼻尖又显得活泼坦诚,中和了她静穆的气质。实际上,静穆并非最适宜描述她的词汇。让她倾注毕生心血的除了对艾略特的爱,还有对戏剧事业的热忱:她一生中陆续担任演讲与戏剧课教师,也塑造了许多极具舞台感染力的喜剧形象。

吸引艾略特的除了她的美丽,或许也有她生动而富有表现力的人格魅力,以及两人性情的相近。艾米莉是人们都想拥有的一类朋友,风趣、健谈、忠诚。但对她不那么熟悉的人会觉得她过于清高,也因教养过于良好而压抑自我,这与艾略特本人不无相似。

在晚年的一则自传体声明中,艾略特这样回忆自己与艾米莉半生情谊的开始:1912年,他在哈佛大学哲学系读博士时就爱上了艾米莉,此后在1914年即将离开美国、去往欧洲的前夕向她展露心意(他送了她一束爱尔兰的基拉尼玫瑰),却“没有理由相信……她也同样爱慕我”。

年轻时的艾略特

这或许是年轻艾略特的误判:生于传统波士顿贵族家庭、教养良好的艾米莉也许并不知该如何鼓励一个青年热烈的爱,但她此后漫长的守候足证她对这份感情的期待。艾略特来到欧洲,与薇薇恩在伦敦突然结婚,但据他晚年声明中的陈述,他发现自己“仍爱着艾米莉”。在艾略特的叙述中,他们于1933年在加州重逢,这也是艾略特在离乡近20年后第一次回到美国。

艾略特与第一任妻子薇薇恩

当我们回顾他这20年的踪迹,我们看到他写成了著名的长诗《荒原》,创办了《标准》杂志,从哈佛大学哲学系的博士生变成哈佛大学查尔斯·诺顿讲席的诗歌教授,成为英国公民并改宗信了英国圣公会,在父亲去世时未能回国奔丧,也遭遇了一场噩梦般的婚姻。艾米莉仍然未婚。

许多内容在艾略特这则留给后世的声明中隐去了。艾略特选择将1933年公布为与艾米莉重逢的时间,部分原因是在去哈佛为期一年的授课之前,他就曾试图与妻子薇薇恩分开,并在1933年春季在美国期间正式委托律师与妻子索要分居协议。这一对怨侣自此绝少见面,虽然直到1947年薇薇恩在精神病院中去世,两人都没有正式离婚。在这时与旧日恋人重逢因此显得合理正当。然而实际上,艾略特与艾米莉早在此前就恢复了较为密切的联系。

就目前的材料看,最早重新递出橄榄枝的是艾米莉:她在1927年春天游学佛罗伦萨期间向暌违已久的艾略特寄来一封信。自此,艾米莉几乎每年都在欧洲度夏,1929年的春夏在伦敦停留了五个月,1930年的夏季又回到英格兰,其间与艾略特屡屡通信。其余的时间,她都致力于戏剧表演和教学的工作。在1933年艾略特拜访她任教的、位于加州的斯克里普斯学院之后,两人又在波士顿与家人共度了一个月时间。很明显,这次见面并非像艾略特高度凝练的声明中暗示的那样,是多年后首次恢复联系。它更像是过去几年书信寄情(以及会面)后完成的心愿,或者说,两人已互生情愫中的一个里程碑。

自此,她成为与艾略特通信最频繁的密友。据研究者记载,1930年艾略特只给艾米莉写了7封信,1931年为29封,但1932年就给她寄去了100余封信,此后的十几年中,他们几乎每周都会通信,这种高密度的联系一直持续到艾略特在妻子去世后又拒绝迎娶艾米莉的1947年。他们习惯长距离的神交及短暂的相聚;艾米莉晚年的书信表明这从未是一段身体关系,而至少对于艾略特而言,他更适应这种不在场的陪伴。

在随这些信件解禁的晚年声明中,艾略特令人印象深刻地以“诗”为由为这段恋情判了死刑:“艾米莉·黑尔可能会扼杀我心里的那个诗人;薇薇恩(他的妻子)几乎让我死了一回,但她让我心里的诗人活着。回视过去,比起人生的另一种可能性,即做一个平庸的哲学教师并受着麻木的钝痛,和薇薇恩在一起的17年里噩梦般的剧痛似乎对我来说更为可欲”。

诗是第一位的。在艾略特40岁之际的1920年代末,两人刚刚恢复的书信往来虽仍稀疏,但这位来自他家乡与童年的女性形象已足以丰满他的诗性想象:她的面目和身影与圣母玛利亚和但丁的贝雅特丽齐相交融,成为《圣灰星期三》中漫步在“紫罗兰和紫罗兰中间”的圣女。在写于归信圣公会后这段时期的这首诗中,转身之际的诗人弃绝了象征肉欲的潘神和撩人的、缠绵的“吹起的长发,棕色的、吹到嘴边的长发/丁香和棕色的长发/分神的东西……”。他攀爬着炼狱的阶梯,逐渐远离尘世田园,一步步迫近伊甸园中的圣女,这圣女向零落的枯骨作出旧约以西结篇中的允诺:那远行的流亡的人回来仍能继承家园。在诗的末尾,他极目远望框景中大西洋另一端的家园,新英格兰“花岗岩的海岸/白色的船帆依然飞向海的远方,海的远方”(裘小龙译)。

艾米莉是牵起他与家乡的一线,而远是诗的前提。距离让《玛丽娜》中朝向她的远航变得极度浪漫:“比星星更远,比眼睛更近/……在睡梦中,那里海浪相遇海浪”(裘小龙译)。《烧毁的诺顿》中,诗的底色并非两人在1934年一同置身玫瑰园的浪漫,而是凋敝的庭院唤起的对昨日的惘然,也有借过去之名对爱的未来婉曲的否定:那“过去曾可能而未发生的”婚姻同已经发生的一切一起,塑造了令人不堪重负的现实。这撕裂的现实令人刺痛,但诗悬停在这里,甚至对这种悬停感到满意,并没有解决之意。可以说,艾略特牢牢掌控着两人的距离与节奏,始终把自己和诗都放在一个安全的位置,严格地将艾米莉隔绝为诗的对象而非主体,哪怕这诗性的安全意味着他们的情感要长期保持在一个微妙平衡的中点上,也意味着忽视艾米莉这样一个有愿望、有期待的真实女性一生的期许。

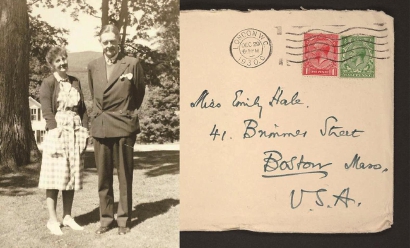

艾略特与艾米莉

这1131封信所见证的近20年里,艾略特回到了政治动荡的欧洲,亲手创办的杂志《标准》因法西斯的肆虐停刊,也亲身经历了二战空袭之下的伦敦。他为躲避妻子的追索东躲西藏,颠沛流离,后来又与身患残疾的批评家约翰·海沃德同住,背阴的小卧室中挂着硕大的十字架。他的名声愈响亮,他就愈遁世,这也是写诗30年后,在盛名之际努力保存诗性想象力的唯一选择。这些信件于是对窥知艾略特这一时期思想发展的变化至关重要:他在这些信中自在地臧否人物,谈论读书心得。同时,可以预见,艾米莉身为牧师女儿的身份也让他得以较为放松地谈论宗教问题。1947年,艾略特的妻子突然去世,所有人包括艾米莉都期待她与恢复自由身的艾略特成婚,但他突然像早年笔下的枯叟那样“失去了……激情”。他开始躲避见到艾米莉;两人都心知肚明的是,艾略特辜负了艾米莉一生的期待,他也不愿因她的存在被不断提醒自己的错误。自此两人虽保留通信的形式和礼节,但已经不复从前的亲密,直至因信件的存放问题决裂。

艾略特与第二任妻子瓦莱里

艾略特在声明中只谈到艾米莉与薇薇恩各自与诗的关系,但并未提及她们两人的相互依存、一体两面:艾米莉平衡了他在薇薇恩这里俗世婚姻的折磨,作为一种超越之爱的象征,也慰藉了艾略特为失败的婚姻赎罪受难的心,她的老派波士顿出身与风度更对位着薇薇恩代表的英国。当其中的一个消灭,另一个也即没有依恋的必要。

这段感情的复燃始于艾略特皈依英国圣公会、并以公民身份定居英国的决定之后:异乡人的身份一经落实,对故乡的思恋便恰好藉一位女性之名生长。而随着诗人晚年逐渐卸下欧洲身份而回归美国传统,怀恋的对象被内化进入主体,思乡之情所附着的女性也因此失去了神秘的魅力。从这个角度说,艾米莉和艾略特在这段或可称为恋情的关系中并不对等:她为附着在她形象上的一系列价值所累,成了一个“复合鬼魂”。

艾米莉尊重艾略特对她的要求,对他们间的关系守口如瓶。如果没有后世的研究者,这位被迫沉默的恋人也会被迅速遗忘。将她从沉默中打捞出来的是牛津大学的研究者、传记作家林德尔·戈登。

1972年,艾米莉去世后的三年,她从普林斯顿大学的艾略特学者李茨口中得知这些封存的信件与文稿的存在,由是展开了研究。在此之前,人们对艾米莉的存在几乎一无所知;现在,这些写给她的书信与文稿已成为世界上最为著名的封禁资料库之一。

在历经30余年成稿的诗人艾略特传记《不完美的一生》中,戈登的重要贡献在于在诗歌作品与诗人生平资料间穿针引线。同时,结合对诗歌与戏剧文本的细腻读解,戈登也对这段令人叹惋的恋情始末作了有说服力的分析。几易其稿的研究过程让戈登陆续接触到仍然在世的、艾米莉的密友与学生,在她看来,她们正直、真诚,情感深挚,风度从容,并且对艾米莉十分忠诚,这已经让我们感受到与她们意气相投的艾米莉的人格魅力,而她幸存于世的、寄给朋友的书信也印证了这一点。随着艾米莉的去信被艾略特销毁,我们只能从这些艾略特给她的信件中继续猜测她的面目、喜好与哀乐。同时这些信件也将较为完整地展现艾略特在这20年中思想的历程。

目前,艾略特书信全集的编撰工作正在进行,目前已有八卷书信(截至1938年)由艾略特生前任职的伦敦费伯出版社出版,而1938年后的书信出版尚在进行中。这些解禁的书信和文稿将填补这一时期研究材料的空白:这些资料,连同艾米莉本人对艾略特及这段关系的简要回忆文字,将由艾略特书信集的主编约翰·哈芬登单独编纂成册,在2021年面世。

相关链接:艾略特那些动人的诗篇

《歌》

白月光菊向白飞蛾绽开花瓣妖娆,

薄雾从海面上慢慢地爬来;

一只白色的巨鸟——羽毛似雪的枭

从白桤树枝梢上悄悄飞下。

爱啊,你手中捧着花朵

比海面上的薄雾更为洁白

难道你没有鲜艳的热带花朵——

紫色的生命,给我吗?

《破晓之前》

灰色的云,红色的云,编织在东方,

窗台上的花朵啊,转身迎向黎明,

一瓣接着一瓣,等待着阳光,

新鲜的花,枯萎的花,花朵在黎明。

今晨的花盛放,昨天的花也曾盛放,

晨光熹微,房间里飘过了芳香,

花色正浓的芬芳、花事阑珊的芬芳,

新鲜的花,枯萎的花,花朵在黎明。

《一首抒情诗》

如果时间和空间,如哲人们所讲,

是实际上不能存在的东西,

那从不感到衰败的太阳,

并不比我们有多大了不起。

那末爱人啊,我们为什么要祈想

活上整整一个世纪?

那仅仅活了一天的蝴蝶,一样

也把永恒经历。

当露水还在藤上颤抖时,

我给你的那朵鲜花

已经枯萎了,而野蜂还未飞去

把那野玫瑰吮吸一下。

那么让我们快去采撷新的花朵,

看到花朵憔悴,也不会泪下,

虽然我们爱情的日子屈指可数

但让它们放出神圣的光华。

(均为裘小龙译)

作者:许小凡 (北京外国语大学英语学院讲师、英国诺丁汉大学英语文学博士)

编辑:郭超豪

责任编辑:宣晶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。