吉狄马加

据古希伯经典,以色列人的祖先亚伯拉罕,被许诺其后裔将拥有一片流淌着牛奶与蜜的地方,亦即迦南,以色列人出埃及后在旷野漂流40年,终由约书亚带领而进入的土地,就是应许之地(The Promised Land),是一个人与一群人命中注定的归属之地。对于吉狄马加来说,他的身份,也是他的自我定位,是一位中国的彝人之子。他与近千万彝族同胞所居住的大西南,从云南的哀牢山、无量山,到贵州的六盘水,直到四川的大凉山,就是属于他的应许之地——

在那个名字叫尼子马列的地方,

祖辈的声名是如此显赫,

无数的坐骑在半山悠闲地吃草,

成群的牛羊,如同天空的白云。

多少宾朋从远方慕名而来,

宰杀牲口才足以表达主人的盛情。

就是在大凉山腹地的深处,

这个家族的美名也被传播。

——《献给妈妈的二十首十四行诗·故土》

在炎天如火的盛暑,我有幸去到了大凉山的腹地,布拖、昭觉,受到过彝族兄弟杀牛宰羊的款待,俯就那反季节的火塘边微暗的火,听披着黑毡的男人用口弦和木叶说着灵巧的话,看姑娘们顶着灿烂的银饰和更加灿烂的笑容。这个尚黑的民族,凝重而横放,有着对太阳灼热的崇拜。这片土地的奶和蜜,是燕麦、苦荞与土豆,是壮如牛犊的野生黑羊,是丰富的光风水电。这是吉狄马加的血胤与方言所出的地方,一回到家乡,他那种自在和自由啊,从身到心都足可躺平,因为,“先人的骨灰仍沉睡在这里,唯有无言的故土还在接纳亡灵,它是我们永生永世的长眠之地”。

所以,有时我们不禁会嫉妒吉狄马加,他不是一个人,他一写就是一个民族。这是一个跟汉族一样有着几千年悠久历史的民族,有自己古老的文字和历法,创造过十多部古代创世史诗。吉狄马加的诗,是这个民族在现代汉语中的形象代言,他是在用抒情诗的形式来写他的民族志,而这正是其使命与职责所在。在与阿多尼斯的对话中,他说过:“因为个体经验与集体经验在任何精神表达中都不会是没有关系的,我历来认为诗歌不仅仅是个人经验的一种表达,更重要的是它还要表现出与其他生命的关系,否则我们的诗歌就很难引起他人心灵的共鸣。”

这种民族志书写的精神取向,使吉狄马加的诗成为中国当代诗人写作谱系中独一无二的存在,也可以说,是一个异数。其风格的典型标志,就是他总是在共名的意义上使用他的词汇。在吉狄马加的诗中,河流不再是一条具体的河流,而是从彝族的创世史诗里流出;山,是神秘的力量的汇聚;鹰,是精神的图腾;至于雪豹,“我的命是一百匹马的命,是一千头牛的命,是一万个人的命”,而不只是它自己的命。于是,出现在吉狄马加诗中的,“人”都具有“类”的意味,“民”都给人“族”的感觉。他的“姐姐”,是所有彝族人的姐姐;他的“母亲”,是所有彝族人的母亲。

大凉山

所以,在嫉妒诗人的同时,我们有时也不免替他倍感压力。一种资产的负累,使得吉狄马加罕有论诗即此诗的时刻,他的人物总是被置于深邃而广阔的背景之下,不是由其本义,而是由其引申义而发挥作用。比如《最后的酒徒》:“在小小的酒桌上,∕你伸出狮子的爪子,∕写一首最温柔的情诗。”张力十足,有着清晰的即视感,但诗人立刻就给予虚化,提醒我们这是酋长的儿子,血液里布满冲突,草原的逝去使他一生哀哀嘶鸣。狮子的爪子是白描,血液里的冲突是评论,吉狄马加诗中的当下一刻很少会单独呈现其自足的意义,而往往隐括了一个人的一生,而这个人的一生又总是联系着众生。

这种共名式的写作,在最好的时候,确实能够创造出杰作。如下面这首《致布拖少女》——

你细长的脖子

能赛过阿呷查莫鸟的

美丽颈项

你的眼睛是湖水倒映的星光

你的前额如同金子

浮悬着蜜蜂的记忆

你高高的银质领箍

是一块网织的悬岩

你神奇多姿的裙裾

在黄昏退潮的时候

为夜的来临尽情摆浪

你那光滑的肌肤

恰似初夏的风穿越撒满松针的幽谷

然后悄悄地掠过母羊的腹部

你的呼吸回旋如梦幻

万物在你的鼻息下

摇动一颗颗金色的晨露

你的笑声

起伏就像天上的云雀

可以断定

因为你的舞步

山脉的每一次碰撞

牛角的每一次冲动

都预示着秋天的成熟

精确而又如梦幻般的意象,大胆而贴切的比喻,长长短短的句子交织递进,构成曼妙的旋律。诗中的布拖少女是一个共名,诗人赋予了对象以不可替代的独特性,比如阿呷查莫鸟,就是大凉山一种长颈而漂亮的鸟。

我记得北塔在评论吉狄马加的诗时,曾经指出诗人偏爱使用全称的判断,比如“全部”“一切”“所有”“任何”等,以及具有如此内涵的词语如“世界”“宇宙”“人类”“永恒”等。这与共名式的词汇与意象一起,成就了他的追求崇高的风格。

在与澳大利亚诗人马克·特里尼克的对谈中,吉狄马加说:“太阳啊,土地啊,河流啊,这样一些土著民族生活里赖以生存的元素,或者带着一些象征性的东西,其实对于我们来说都非常重要,已经成为我们集体无意识中的一个重要的组成部分,包括我们和土地的关系,和生活环境的关系,对土地的理解。”“元素”和“象征”,他已经把握了自我风格之密钥。

吉狄马加的诗,形制上兼具匠心与魄力,近于声歌,宜于谱曲。我在大凉山,就曾在不同的场合听到过彝族男女倾情歌唱吉狄马加的诗所谱的歌,汉语之歌明朗而深沉,彝语之歌犷率而神秘。而我读他的诗集《火焰上的辩词》,则有一种感觉,觉得每一首都仿佛序曲,是为展开更为宏阔的戏剧性画面而预言的抒情性咏叹。现代主义诗歌的沉思与冥想,往往借助音乐的结构,造成内在的旋律,诉诸人的隐秘之内心。而吉狄马加更明亮的声音,编织着充满现代感性的语句,形成丰富的变奏,有如高腔的谣曲,在无限广阔的空间反复回荡。比如美国诗人杰克·赫希曼所激赏的长诗《致马雅可夫斯基》,将救赎与重生的主题铺叙并不断深化,最终停驻于曙光照耀的群山之巅与人类道德法庭的最高处。那是连绵不断的乐句一波一波的起伏汹涌,但绝非泛滥无归,而是张弛有致,如赫希曼所称道的,“带着形象、韵律和呼吸的庄严”。

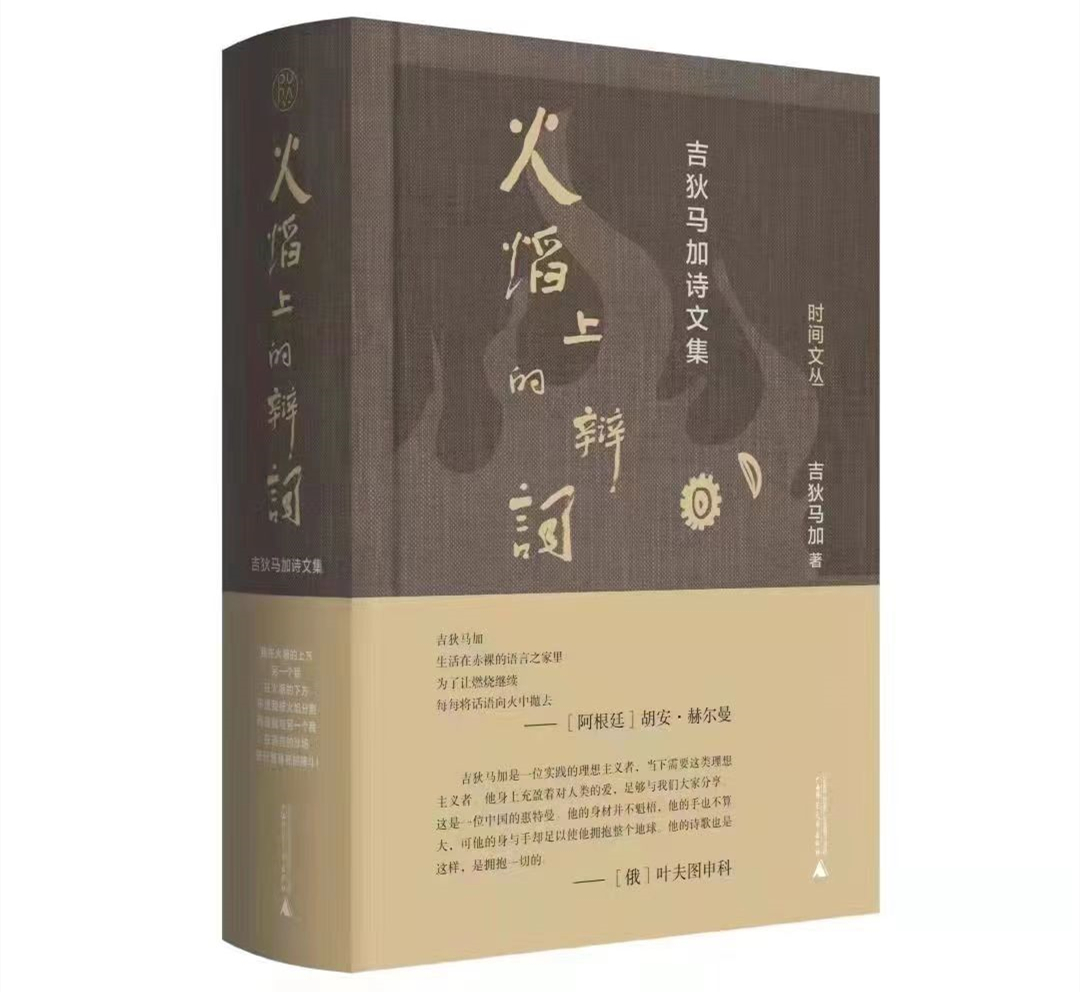

《火焰上的辩词》

吉狄马加 著

广西师范大学出版社出版

吉狄马加是具有世界性视野的诗人,他的诗歌胃口近乎饕餮,其营养不仅仅是他本民族的史诗与歌谣,也来自各国用不同的语言所写的诗歌。就我自觉有限的阅读面所及,他的写作风格更接近南美大陆的聂鲁达、加勒比海的沃尔科特,还有巴勒斯坦的达尔维什。他们的诗歌主题之一,正是各自民族的应许之地。达尔维什、沃尔科特、阿多尼斯、吉狄马加,他们都是通过一种民族志的书写,写出各自的人类志。

所以说,吉狄马加不仅仅是彝人之子。他曾经说过:“我不仅关注彝族人,也关注这世界上所有地域的每个不同文化背景的人。作为一个诗人,如果没有足够广阔的视野和胸怀来关注这个世界,他也不能算是一个真正的诗人。”也就因此,应许之地对于吉狄马加,就从大凉山的腹地延展开去,扩散为整个中华大地,直到我们人类共同的家园。在《这个世界并非杞人忧天》一诗中,他早已开始了对现代性的批判。他看见今天的人类高举着机器与逻辑的镰刀高歌猛进,而无法摆脱这个地球遭遇不幸的生命在耳边留下的沉重叹息。现在,他又发表了新作《应许之地》(《十月》,2022年第4期)。他,呼唤自然力与人的原始欲念,让它们重逢于颤栗的蜂巢。这是未来时代的天问,悲天悯人的诗人,“还站在固定的位列歌唱”——

因为他的召唤,河流会被感动

群山的肃穆超过了任何一个时刻……

作者:江弱水

编辑:袁琭璐

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。