《荒野上的大师:中国考古百年纪》

张 泉 著

广西师大出版社出版

地质调查所、清华国学研究院、历史语言研究所、中国营造学社——近代中国文化史上四座高峰,也是学人走出书斋、走向田野的先行者。本书发掘、重温以丁文江、翁文灏、袁复礼、杨钟健、傅斯年、陈寅恪、赵元任、李济、董作宾、梁思永、夏鼐、梁思成、刘敦桢、林徽因等为代表的一代大师的精神、思想与人生,他们以科学方法探索重建中国古史,改变了世界对中国的认知,一个大发现的时代就此显露峥嵘。

>>内文选读:

河北:万里之行的序章

第一次漫游

车厢里人头攒动,遇到干涸的河流,就得下车,在鹅卵石和细沙上步行一阵;倘若开上泥泞的路,更要下来帮忙推车。这样走走停停,直到黄昏,梁思成一行才终于抵达目的地河北蓟县。

这是他平生第一次长时间在中国的农村漫游。

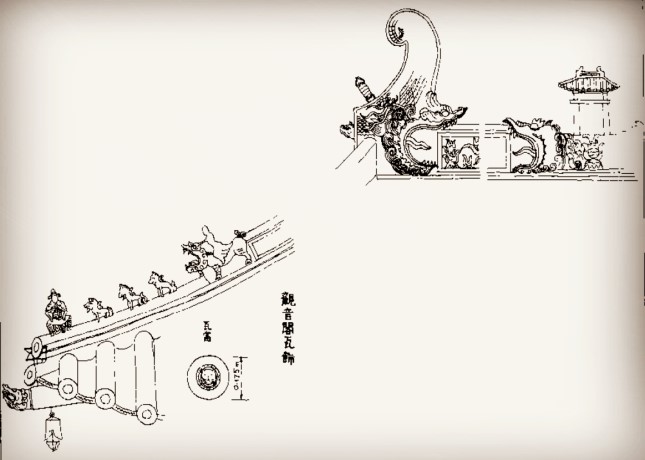

▲观音阁瓦饰

此前的一年间,他一直沉溺于雍正十二年(公元1734年)清工部颁布的《工程作法则例》。这部则例问世只有两个世纪,读来也如同“天书”一般。梁思成打算先破解清朝营造的规则,再尝试着去揣摩宋代的风貌。他把《工程作法则例》当成“课本”,将故宫的建筑作为“标本”,拜老工匠们为“老师”。跟随匠师杨文起,他学习了大木作内拱头昂嘴的做法;跟随祖鹤洲,他理解了彩画作的规矩。他的效率高得惊人,一边向老工匠们请教,一边勤奋地画图, 20多天就累积了一大摞。根据这些寻访与研究,他完成了《清式营造则例》——用现代科学方法研究总结古代营造,这部专著开创了先河。

他也开始勘察北平的一些隐秘角落。他第一次发现,原来自己并不了解这座古都。每一条胡同、每一个院落甚至每块城墙砖,其实都暗藏玄机,并与他血脉相连。许多年后,他大声疾呼,试图保卫这座古城,正是因为这里埋葬着他一步一步丈量出的旧日时光。

前往河北,则是一次偶尔而又必然的旅程。日本学者关野贞带着蓟县独乐寺的照片拜访朱启钤,提出中日双方合作考察,由日本团队负责测绘,中方研究文献,加以考证。关野贞相信,独乐寺或许是中国存世最古老的建筑。朱启钤没有正面回复,而是把这个信息告诉了梁思成。勘探过北平的明清建筑之后,梁思成自然不愿放过任何机会去寻找更古老的木构。

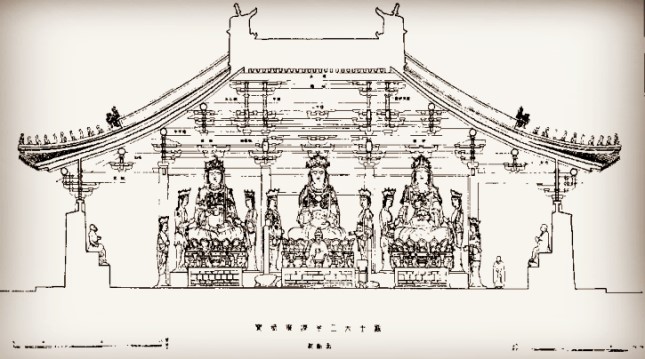

1932年春天,梁思成带着在南开大学读书的弟弟梁思达,一起前往蓟县。独乐寺没有让他们失望。这座寺庙建于辽圣宗统和二年(公元984年),比唐朝灭亡晚了77年,但比《营造法式》刊行早116年。对观音阁和山门进行测绘时,梁思成发现,辽代的寺庙果然与他熟悉的明清建筑全然不同。他兴奋地写道,它“上承唐代遗风,下启宋式营造,实研究我国建筑蜕变上重要资料,罕有之宝物也”。

尽管观音阁是辽代遗构,但其形制更像敦煌壁画中描绘的唐代建筑。它的斗拱和柱式都与寻常所见的明清建筑不同,尤其是斗拱,大而结实,而各种斗拱还承担着不同的作用;相形之下,清代的斗拱越变越小,失去了原本的功能,彻底沦为装饰物。梁思成早年骑摩托车时曾遭遇车祸,右腿和脊椎的伤困扰了他一生,但他还是毫不犹豫地爬上山门,兴奋地测量每一个斗拱的尺寸,逐一记录。他还发现,山门脊饰的变化,特别是上段的鳍尾和下段的吻,都清晰地展示出从唐到宋建筑风尚的演变。

不久,他完成了《蓟县独乐寺观音阁山门考》。这是中国人写的第一篇古建筑调查报告,起笔即开宗明义:“近代学者治学之道,首重证据,以实物为理论之后盾,俗谚‘百闻不如一见,’适合科学方法。” 因此,他断言,“研究古建筑,非作遗物之实地调查测绘不可”。

▲梁思成绘制的《蓟县独乐寺观音阁南立面水彩渲染图》

独乐寺可以帮助他解开《营造法式》的一部分奥秘,而他希望通过更多的实地寻访,对照辽金遗构,与《营造法式》进行比较研究。他更想打破古籍记载中所谓“隐约之印象,及美丽之辞藻,调谐之音节”,而要寻找更精确的“于建筑之真正印象”。他深信,那些散落在中国大地上的建筑遗构,能够帮助他洞悉失传千年的隐秘,让他曲折地抵达消逝的年代。

独乐寺之行以后,梁思成等人的工作重心逐渐转向实地考察、测绘和研究,这实际上也促使中国营造学社开始了真正的蜕变。

他们相信,这条路是走得通的。

辽代的一块木头

独乐寺的考察,还带来意外之喜。与蓟县乡村师范学校教员王慕如闲谈时,梁思成得知,王慕如的家乡宝坻县有座西大寺,其结构和独乐寺有些相似,或许也是辽金时代的遗构。

回到北平,梁思成找到了西大寺的照片,他断定,它应该也建于辽代。他迫不及待地准备出发,然而,六月已是雨季,前往宝坻县的长途汽车突然停运,考察计划被迫延宕了一个多星期。

终于盼到雨停,长途车重新开通。出发那一天,清晨五点不到,朝阳尚未升起,一行人就抵达了东四牌楼长途汽车站。车站在猪市里,两千头猪的哀号声此起彼伏,陪着他们等候晚点长达两小时的长途车。沿路遇到桥梁或者沙滩,依然要不断地下车步行。8个小时后,笼罩着宝坻县南大街的咸鱼臭味和滚滚飞扬的尘土,裹住了这群满怀憧憬的客人。

西大寺却让他无比失望。天王门变成了“民众阅报处”,完全是一座现代建筑。配殿、钟楼、鼓楼也明显是明清以后修建的。三大士殿倒确实是辽代遗构,可是殿前堆满稻草,工人们在给城里的骑兵团轧马草,45尊神像都被尘土笼罩。摆在供桌前的一口棺材,冷冷地等候着这几个不速之客。

梁思成无比失望,然而,抬头仰望的瞬间,头顶的景象却让他大吃一惊。后来写《宝坻县广济寺三大士殿》时,他依然难以掩饰狂喜的心情,“抬头一看,殿上部并没有天花板,《营造法式》里所称‘彻上露明造’的。梁枋结构的精巧,在后世建筑物里还没有看见过,当初的失望,到此立刻消失。这先抑后扬的高兴,趣味尤富。在发现蓟县独乐寺几个月后,又得见一个辽构,实是一个奢侈的幸福”。

他们急忙开始测量,在堆积如山的稻草间爬上爬下。三大士殿的内部梁枋结构精妙绝伦,“似繁实简,极用木之能事,为后世所罕见”。瓦饰,尤其是正吻和四角的“走兽”,也让他印象深刻,它们都和他所熟悉的清代风格完全不同。

根据殿内的碑文,他尝试着还原出这座寺庙的历史演变。它建于辽太平五年(1025年),虽然比独乐寺晚41年,但仍比《营造法式》刊行早了78年,无疑是又一处难得的实物证据。

参考《营造法式》和《工部工程做法》,他尝试着分析三大士殿的建筑结构和特点,从平面到立面,从柱、梁枋到斗拱,从外檐到内檐,及至墙壁、装修、塑像、匾、碑碣、佛具等细节,都详细地测量、拍摄、描述、解析;对于一些难以解释的特征,则做了假设与推论。他试图通过比较辽代、宋代和清代建筑的异同之处,寻找“其间蜕变的线索”。考察得越细致,他越发惊叹古人的智慧,“没有一块木头不含有结构的机能和意义的”。

辽金遗构从此令他魂牵梦萦。

▲三大士殿纵断面

他们满怀欣喜地工作了4天,才告别宝坻县。而他并不知道,有生之年他再也无法重见这处古迹。十几年后,这座辽代遗构将被拆毁,一千年前的木头被用来造了桥。那时,他无能为力,只有哀叹:“我也是辽代的一块木头!”他对古代匠人与遗构所有的敬意和歉疚,都藏在字里行间,无法化解。

先抑后扬的幸福

经过在河北的几次漫游,梁思成一行不仅亲眼目睹了一些辽金时期古建筑的风貌,更坚定了田野考察的决心。

尽管梁启超曾鼓励梁思成关注中国建筑,但他在世时并不认为调查研究中国古建筑是明智之举。梁启超觉得,百分之九十的古代建筑已经被毁,何况中国正四分五裂,军阀混战,很难外出进行田野考察。大概只有北京周边可以做一些调研。不过,梁思成像父亲一样执拗而天真,终究要把脚步迈向更远方;何况,其实他也别无选择。

梁思成怀着更大的野心。

破解《营造法式》的最终目标,是要书写一部中国建筑史。但他深知,“由于在文献中极少或者缺乏材料,我们不得不寻找实例”。他不可能坐在书斋里考证出《营造法式》中每个术语的来历与意味,更不可能生造出一部中国建筑史。而那些散落在大地上的古建筑遗存,却能为他理解《营造法式》和书写中国建筑史提供大量直观的证据。

通过河北之行,他逐渐摸索出一套调查、研究古建筑的方法:首先在图书馆里研读史书、地方志和佛教典籍,筛选一些可能存世的古建筑,整理出名录作为参照,以便拟定行程。有时,民间俗语也能带来不少线索,比如,正是因为民间流传的“沧州狮子应州塔,正定菩萨赵州桥”,他们才踏上了寻访之路。为了节省成本,他们会先设法找到建筑的照片,初步预估其建造或重修的年代,再判断是否值得实地考察。

每次外出都会背一个电工式的背包,方便攀爬,包里放着绳子、伸缩杆,以及测绘和摄影器材。除此之外,并没有太多高级的仪器,胶卷也不多,需要省着用。一些辅助性的工具,则大多是根据经验自己设计的。

正式出发前,他们往往会和省政府联络,以获得必要的支持。不过,有时当地的向导过于热情,也会带来麻烦。比如,当他们听说梁思成一行对文物感兴趣,就会自作主张,带他们去看碑刻,而不是建筑。当地人觉得,碑刻才有文物价值,而建筑不过是木匠的手艺活。中国社会对手艺的偏见,以及传统金石学的影响之大,根深蒂固,难以撼动。

在后人想象中,梁思成等人的旅程仿佛诗意盎然。比如,史景迁在为《梁思成与林徽因》写的前言中,就这样写道:“思成和徽因一道,乘火车、坐卡车、甚至驾骡车跋涉于人迹罕至的泥泞之中,直至最终我们一同攀缘在中国历史大厦的梁架之间,感受着我们手指间那精巧的木工和触手既得的奇迹,以及一种可能已经永远不可复得的艺术的精微。”

▲梁思成与林徽因

事实上,诗意只是苦尽以后的回甘,考察之路其实无比艰辛。

长途汽车总是不准时,暴雨又时常不期而至。天灾或者人祸,都可能影响考察行旅。因为战乱,他们耽搁了半年才得以前往蓟县。在宝坻县结束工作后,回北平的长途车却因大雨停运了。他们乘着一辆骡车,从凌晨三点一直奔波到下午四点,冒雨辗转了几个地方,才终于赶上一班开往北平的车。

他们逐渐习惯了在寺庙中投宿,连续多日吃素,梁思成还为此大发感慨:“我们竟然为研究古建筑而茹素。”有时连喝水都是奢望,干渴难耐时突然发现一口井,可是,看到水面上漂浮着的微生物,他们只好忍一忍,宁愿冒着高温继续奔波。

在河北遭遇的这一切,只是漫长旅途的开端。未来的路上,能找到食物都是幸运的事。等到去云冈石窟考察时,他们用了半打大头钉,才终于从一个驻军排长那里换得几盎司芝麻油和两颗卷心菜。他们将不得不忍受突如其来的变故,以自己的健康为代价,不懈奔走,只为了他们所期望的“先抑后扬的幸福”。

基于这些考察,他们也逐渐摸索出撰写调查报告的形式与结构:首先描述行旅的遭遇,因为他们深信,“旅行的详记因时代情况之变迁,在现代科学性的实地调查报告中,是个必要部分”;随后进入正式的调查报告,先介绍建筑兴建与修葺的历史,以及建筑与城市的关系,诸如其在城市中的位置、地位和影响,然后对建筑结构进行细节呈现与分析,最后再对未来的保护提出建议。作为接受过现代学术训练的建筑学家,他也会在调查报告中列举数据、图表和公式,计算梁的承重量等细节。

不同时代修葺古建筑时,可能会改变建筑的风貌和细部。在考察现场,他们很关注这些“篡改”的痕迹。为了弄清建筑的历史渊源,他们会参考古籍、地方志和碑碣,也会询问乡绅与当地的老人。但梁思成并不深信二手资料,即便是古籍中的记载,他往往也会考证一番再做判断。《日下旧闻考》在描述独乐寺的历史时,号称引用了《盘山志》中的记载,梁思成为此特地查阅了同治十一年李氏刻本的《盘山志》,结果发现并没有这段记录。

不过,梁思成并不排斥民间传闻,甚至会把它们写进考察报告。清末曾有盗贼潜藏在独乐寺观音阁,历时多年才被发现。据说,盗贼是沿着东梢的柱子爬上阁顶的,于是,梁思成特地观察了一下盗贼攀爬的地方,确实“摩擦油腻、尚有黑光”。不过,对于那些与营造有关的传闻,他却保持着审慎的态度。各地长年流传着一些所谓的“口头神话”,譬如,只要年代久远的建筑,人们就相信是尉迟敬德在唐朝贞观年间兴建的;又或者,尽管大量典籍和碑刻都证明赵州桥是隋代工匠李春修建的,当地人却宁愿相信,修建赵州桥的是鲁班。对此,梁思成从不惮于澄清事实。

北平、河北一带的考察,是万里之行的起点,更像是预演与序章。中国营造学社逐渐找到进行田野调查、测绘和研究的方法与节奏,直到能自如地运用它们,去开启更多震撼人心的旅程。

(本文摘选自书中《中国营造学社:被遗忘的“长征”》)

作者:张 泉

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋