【在近现代中国,“文章”传承之中有中、西、日之间多元的互动。即使是最须体现自家特色的“国文”,在观念的层面亦介入了“世界文学”的对话之中。】

1942年,钱穆先生在一篇讲演稿的开端,即对中国文字之“绵历”感慨系之。他列举“关关雎鸠”为“三千年前之诗歌”,“王朝至于商郊牧野”为“三千年前之史记”,“学而时习之”为“二千五百年前一圣人之言辞”,降及《庄子》《孟子》《老子》之文,莫不为二千余年前哲人之著作、对话、格言,对现代之国人而言,却亦并不遥远:

即在二千年后之今日,翻阅二千年前之古籍,文字同、语法同,明白如话,栩栩如生,此何等事!中国人习熟而不察,恬不以为怪。试游埃及、巴比伦,寻问其土著,于彼皇古所创画式表音文字,犹有能认识使用者否?不仅如此,即古希腊文、拉丁文,今日欧洲人士能识能读者又几?犹不仅于此,即在十四五世纪,彼中以文学大名传世之宏著,今日之宿学,非翻字典亦不能骤晓也。

钱先生铺叙古典,比照异邦,反复致意,强调的正是中国文学对本民族文化绵延、熔凝之大用。即使在“五四”新文化运动之后,经学解纽,儒门淡薄,而“古文”的流风余韵却仍未全然衰息。先秦古籍对今天的国人仍然“明白如话”,显然不全是“与生俱来”或者“不证自明”的。古文之“栩栩如生”、琅琅上口,事实上正离不开语文教育的作用。

传统“古文”如何在晚清新旧变局之后继续传承并融入新的教育、文化体制?现代意义上的“国文”学科体系如何形成?近现代“新知”的传播如何与语体、文体的变革互为推挽?近年来,文学史、教育学、思想史、制度史等领域的学者从不同角度对相关议题作出了探索,而陆胤新著《国文的创生:清季文学教育与知识衍变》,乃是一部以文学研究为核心,以教育制度史和阅读史为背景,深入体贴历史血脉和观念肌理的力作。

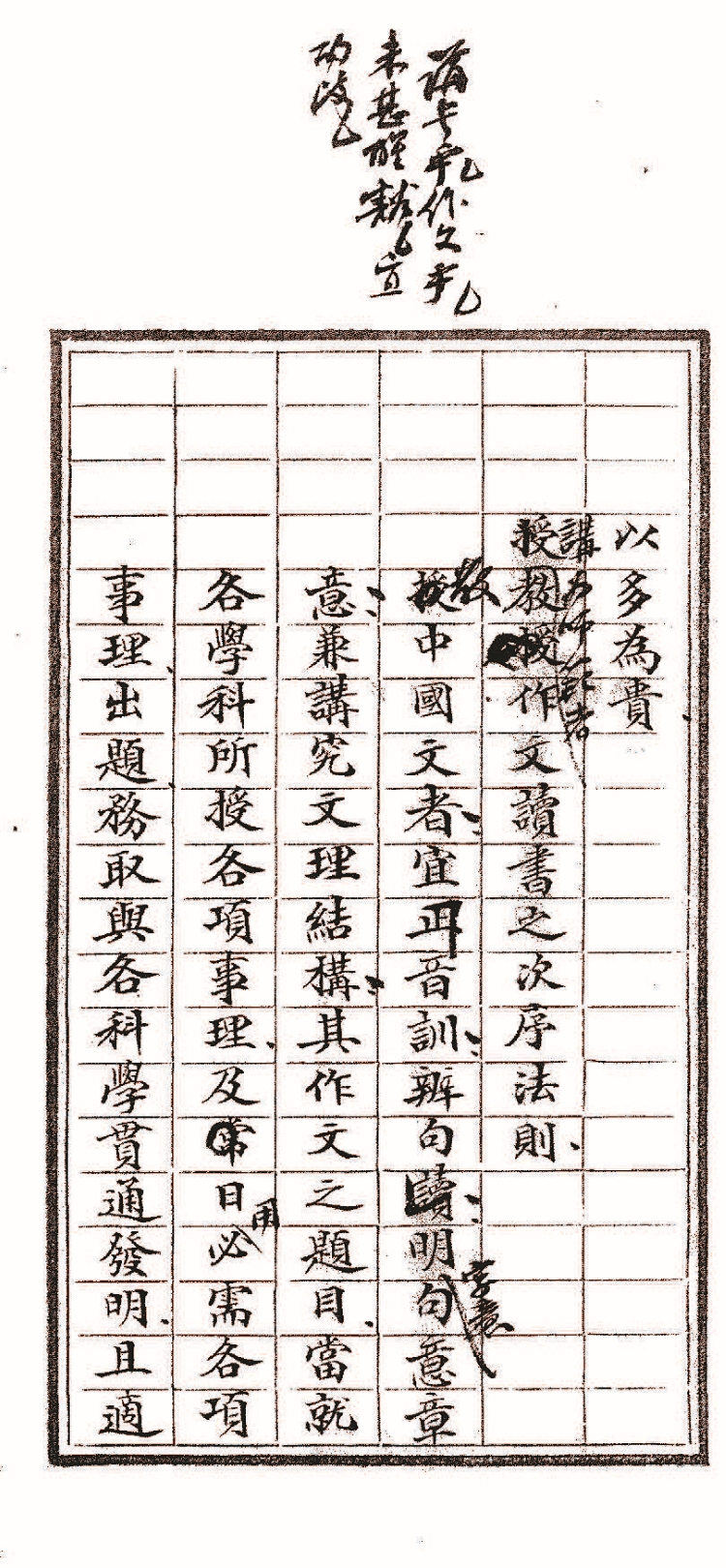

癸卯学制《初级师范学堂章程》第三次稿本中关于“中国文”一科教法的规定和批改。

“文言”与“白话”之间的广阔光谱

《国文的创生》考察清季新式文学教育的发展,聚焦的时段是从清末“新政十年”向前延伸到甲午战争,也即从光绪二十一年至宣统三年(1895—1911)这十七年间。据作者考证,现代意义上的“国文”一词始自幕末、明治时期的日本(1860年代以后),逐渐发展出了文字、文体、文学传统等多层次的内涵。光绪末年(1890年代)传入中国知识界,从专指日文演化为泛指某一国家本国文字与文学的概念;后被官方确认,用于指称“中国文法字义”。在这一时期,“国文”指向经史词章,成为旧学、国粹的象征,与趋新的“国语”形成对峙,就不是难于索解之事了。

在观念背景上,“国文”与“国语”类似,都具有现代与全球视野下民族国家想象的潜在内涵。但在清季中国人的史记理解和教育实践中,“国文”无疑又与中国固有的“古文”传统存在千丝万缕的血脉联系。最直接的一层现实因素,便是晚清各级学堂中担当国文课程的,多是科举出身的“中学教习”。在教学内容方面,清末民初中等、高等学堂的“国文”读本,常常就是古文选本。如程先甲《高等国文学教科书》、吴曾祺《中学国文教科书》、林纾《中学国文读本》、唐文治《高等国文读本》等等,皆为其例。在初等启蒙教育中,“文言”也大有用武之地。光绪三年(1877),传教士狄考文(C.W.Mateer)有鉴于中国文言不便初学理解的缺点,曾建议华北地区的教科书宜用官话(mandarin)编写。不过,清季中国人所编教科书,或安排了“文话”“白话”并置的体例(《蒙学报》,1897—1898),或采用了“浅近文言”这种折中语体(《蒙学读本全书》,1902);“文言”作为正式语体、知识媒介的属性颇为稳固。

从古迄今,“古文”“古文辞”“文言文”“古代汉语”这些相似而相异的概念,背后各有其学术背景和观念谱系,或意在“句读不葺”背后的“古道”,或强调各体“辞章”内在的审美属性,或为和口语白话对立的语体概念,或系针对特定时期的历史语言学术语。考察“文、白”问题,无疑需要语言学、文学、社会学等多学科的深入互动。陆著指出,文、白书写内部皆有复杂层次,二者之间亦存在广阔的中间地带,将“文言”与“白话”对峙起来的看法很可能要相当晚近才产生。在前人从文学史(如夏晓虹、王风等)、翻译史(如郑海娟)等角度对“文白”问题所作研究的基础上,陆著侧重从教育史的视野,发掘“读本”文献实例(如“华盛顿斫樱桃树”和“说猫”等浅近文言课文)。

“五四”以后,不但传统的私塾教育仍有延续,在新式学校中也不乏对“文言文”的提倡。如罗常培自述其1920年代在平津地区教授中学国文的经历,提到当时中学教师多以《古文观止》为“枕中鸿宝”,南开中学有两位老先生以讲授《陈情表》《出师表》为拿手好戏,不幸获赠“臣密言”和“臣亮言”的雅号。虽然罗氏意在批评旧教法,但也颇能窥见当时一般情形。舒芜曾回忆1934年左右,桐城中学的初中国文老师殷善夫“只讲文言文,作文也只出文言文的题目”;而另一位吴步尹先生,则喜讲授周氏兄弟的新文学作品。可见在地域传统的影响外,教师个人的因素在教育“现场”可能会发挥很大的作用。又如抗战之初(1938),林徽因通过抑扬顿挫的“边读边表演”,为子女讲授《唐雎不辱使命》。虽系国难其间别有怀抱和忧患意识的文化传递,但同样显示出家庭教育中“古文”传统的韧性。民初以后“国文”教育的情形,固不在陆著研究范围之中;但本书所揭示的问题却颇具普遍性。教育实践在社会阶层中的分化,学习阶段的分工,教师出身、知识背景和文化立场的影响,以及方言多歧之下,“文言”或“古文”反而可以成为塑造跨地域民族文化共同体的工具,凡此种种,都能为后续时段的研究提供灵感。

近世汉字文化圈内部知识的流转

除了“古”与“今”之间的容摄消长,在近现代中国,“文章”传承之中更有中、西、日之间多元的互动。在这个意义上,即使是最须体现自家特色的“国文”,在观念的层面亦介入了“世界文学”的对话之中,展现出多层次、多向度的影响关系。

《国文的创生》结合多语种、多国别的史料,尤其深入发掘了作为东西“中介”的日本史料,对近代中西知识网络的错综交织亦有充分而深刻的揭示。例如,来裕恂的《汉文典》(1906),就多受惠于儿岛献吉郎的《汉文典》《续汉文典》等著作,林传甲的《中国文学史》讲义(1904年讲授)也暗用了儿岛的“文品”术语框架。更值得注意的,有所谓“逆输入”的现象。如龙志泽《文字发凡》第三章《段落》以“起”“承”“铺”“叙”“过”“结”六法论文章“体段”,其说源自陈绎曾《文筌》。然观其具体表述,如“起,文之起笔,如人之头面眉目然,以明白为贵”,与其说是对《文筌》“起,贵明切,如人之有眉目”的重述,毋宁说是对日本汉学者著作《文法独案内》(1888)中内容的回译。

《文法独案内》的材源多出于中国宋元以降的文章学著作,不过这些书籍因其通俗性质不为明清人所重,甚至在中国传本稀少。《文筌》在元代有与《策学统宗》合刊之麻沙本;明初则有改题《文章欧冶》之宁藩刊本;有清一代,目前所知有李士棻家抄本,曾否重刻,文献无征。《四库全书总目》称其“体例繁碎”“殊无精理”。不难想见其影响之有限。陆著提出“逆输入”的概念解释此类现象,认为清末国人丧失文化自信,“国学”资源也需经过日本汉学者的汇集加工,方才重新被“激活”,不能不说是近世东亚书籍和思想传播中一个发人深思的现象。

近世汉字文化圈内部知识的流转,存在复杂的层叠,特别需要研究者细心梳绎考辨。例如王葆心《高等国文讲义》(1906)中“情、事、理”三分之说,陆著除了勾稽西洋、日本来源,论证其受西洋哲学和日本修辞学著述之启迪,又交代了叶燮、恽敬、吴德旋等清人的类似论点,并说明“三家之论均未得到王葆心的征引”。有趣的是,到了王氏十年后的改订本《古文辞通义》(1916)中,大量增入了中国本土文论文献作为佐证。其中恰好就有恽敬《与纫之论文书》中关于言理之辞如火、言情之辞如水、言事之辞如土的论述。但此次新增文献中真正涉及“述情”的,也仅有恽敬一家。王葆心在《通义》大举增补传统文章学资源时,仍未彻底梳理出“述情”立类的本土渊源,这反过来恰恰可以为“情、事、理”框架的外来属性提供旁证。

1905—1908年前后福建兴化府官办中学堂的读书场景。Harrison Sacket Elliott(1882—1951)摄影

教育史视角下的“古文”与“国文”

相对于经济史、制度史等学科,文学史、观念史的研究往往需要以想象力和主观裁断建构概念、思想、文体之间的因承关系。而借助教育史的视角,则可以让很多较为抽象的问题落到实处。

围绕诗歌、尺牍、诵读几个问题,《国文的创生》深入历史现场,触摸了大量的“实况”与“细节”,叩响隐藏在细节中的回音。例如尺牍一类,本属应酬文体,但在教育制度改革以后,却因其在日用实践中的坚韧惯性得以存留,并因应科学精神、国族主义、女性意识等新理念演化调整。称谓、款式、套语等程式或会与时俱变,但“虚文”中蕴藏的身份意识、情感内涵,却是亘古如一。

书中有关古文学习中“论说”与“叙事”次第的讨论,梳理了程先甲等“必自论说始”的观点,以及潘博、林传甲等“宜先从叙事入手”“习纪事为便”的主张,认为后一种思路,显示出了新学堂文章教育的品味。陆著指出“以论说为先”背后存在科举时文导向,与清人的相关论述呼应。如康熙间李光地主张“学古文须先学作论”,认为如此方可训练生徒思维的缜密性。至于时文领域对“论”的提倡便更为常见。尤其有趣者,张之洞参与修订的癸卯学制(1904)规定小学堂“中国文学”课程第三年从“记事文”入门,第四年方才开始作“说理文”,而在此前的《輶轩语》(1875)中,张氏主张“欲学作时文,先学作论”。不同教育考试制度之下的不同选择,正可形成鲜明对照。

事实上,无论是“古文”还是“国文”,将当下的读者与古人的思想、历史、性情德性联系起来,都是其题中应有之义。光绪二十五年(1899)吴汝纶尝谓“《古文辞类篹》一书,二千年高文,略具于此,以为六经后之第一书”,将“古文”视为经学意识形态崩解之后中国知识人的精神寄托,推崇不可谓不高。而从教育史的角度看,“古文”还具体构成了古典文化修养传承的媒介。一代代人的诵习、使用,使得“二千年高文”处在不断“新生”的过程之中。陆著除了阐发了“古文”背后经史国粹之意涵,也指出了其“创新”的一面,例如浅近文言在蒙学教科书中承担了传递格致知识的功能;源自古文、时文程式的“文法”之学,同样可以成为传播新知的利器。

《国文的创生》书首衬页的正反面,分别是《湖北官报》所载《督部堂张建设存古学堂札》(1905)和癸卯学制稿本《初级师范学堂章程》(1903)之书影。选用这两份与张之洞关系甚深的文件,一方面或许是对作者治学之途“却顾所来径”,另一方面也于“国文”之厚重内涵,三致意焉。存古学堂札一图中,还特意用白色凸显了以下文字:

国文者,本国之文字语言,历古相传之书籍也。即间有时势变迁,不尽适用者,亦必存而传之,断不肯听其澌灭。

张之洞的定义,正道出了“国文”与“古文”之间的血肉关联。及至今日,即在现代汉语之中,“存而传之”、不可澌灭者,亦昭昭在焉。借用陆胤精思“自铸”的术语,国文的“创生”,既是观念、文体和思想的一次次“刷新”,更有价值、语言与情感的深刻“脉延”。

作者:胡琦 北京大学中文系助理教授

编辑:陈韶旭

责任编辑:李纯一

*文汇独家稿件,转载请注明出处。