▲1985年4月彭荆风在沈从文先生(左)家

我一向喜欢沈从文先生的作品。上世纪70年代末我在北京的时候,一个偶然的机会从友人处得知沈先生的近况以及他的住址,很是高兴,当天上午就赶去拜访。

那天沈先生正为他的书稿《中国服饰史》的修订和两位年轻助手忙着,听说我来自昆明,立即放下手头的工作,热情地与我交谈。我们虽然是初次见面,因为有了 “昆明”和“文学”的共同话题,也就谈得很多很亲切。

以后我每次去北京,都要特意去崇文门附近的社科院住宅楼,攀上那楼梯陡窄的五楼去看望沈先生,一坐大半天;先生和夫人张兆和也不以为扰,每次都热情接待,对于文学艺术的一些问题先生也是有问必答。

我自感和先生熟悉了,回到昆明后,经常去信问候;先生也每信必复,而且不是三言两语,多数是真情地娓娓道来。这使我每次读信都获益甚多。先生爱用毛笔,字迹细而端庄有神。读信,也如见其人。

日前整理珍藏的沈从文先生信札,其中写于1981年10月30日的复信,用毛笔直行书写于白纸上,长达三页,每页密密的六七百字。谈文学,谈北京天气,谈对昆明的思念,谈年轻人的画作,直率、坦然。

抗日战争时,沈先生随北京大学南迁至昆明,在这滇池边上的春城一住八年。那是日寇入侵中国的灾难年月,西南虽然偏安,也是经常被轰炸,特别是物价飞涨,生活极其困苦。但是艰难的岁月也有着很多令人难忘的人事,特别是作为一个作家,他善于从苦难中寻求美好。

沈先生这封信的开头,是从怀念昆明的温和气候谈起,并联系到当时的一些人和事件:

北京已进入初冬,明朗的大白天,气温是常在十度左右。云南昆明却可能是刚刚结束雨季不久,正是秋光烂漫,山茶、木瓜、丹桂、报春盛开时。我一家在昆明乡下住了八年,因此对昆明自然景象特有感情。初到时,住云南大学文林街三号(译巴尔扎克的傅雷住前院,时傅聪刚生。刺杀孙传芳之施剑翘则住后院,我住楼上,后来才迁北门街唐公馆对面蔡锷旧居。)不到一年即迁呈贡,至此过了四十多年,杨家大院一切,犹记忆得十分清楚也。

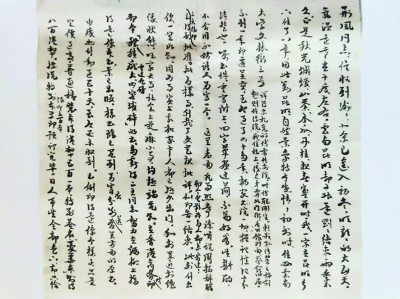

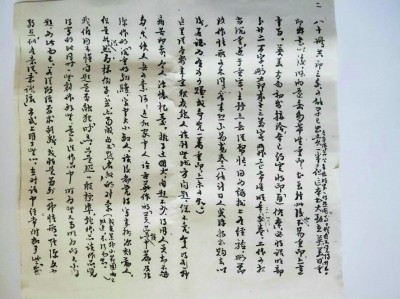

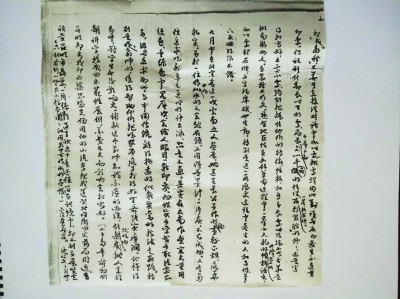

▲沈从文先生写给彭荆风的信

我在致先生的信里,曾特意请先生为当时正在筹备创刊的《个旧文艺》题写刊名。先生字迹秀逸清新,脱自章草。但是先生一向严谨、谦逊,很少为人题字。这次碍于我的请求,还是写了几张寄来,叮嘱我们挑选。还特意表明:“嘱书件,重写附上。四字笔画过简,不易好看,望斟酌,不合用,不妨请人另写一个。”

▲沈从文先生写给彭荆风的信

在这封信中,先生还谈起了北京的一些近况和他那本《中国服饰史》的出版情况:

这里表面凡事照常,除听说周扬辞职三天后即已得到批准。批白桦事,刊载了文艺报批评,(那个电影许多人都未看过!)似即告一结束。此外什么便一无所知。因为事实上我和家中人都已极少出门,和外界近于绝缘状态,国家大事,社会上芝麻小事,均极端无知。

在香港商务付印那本“体积庞大,内容琐碎”重过九磅的书,多亏得二王同志(按:“二王”为沈老二位重要助手王、王亚蓉)努力,在编排上搞得甚像本书,业已出版。样书虽已看到,应分别送有关方面的原书,由广州付邮已十天,至今还未收到。

书倒印得还像个样子,只是定价过高,普通精装本得港币五百一本,特别签名“豪华本”则得八百港币。据说特别本限印三百本,立即预订完毕。日人希望全部包售。却只给八十册。共印三万。可能已出卖一半。(在香港,算今年出版界一件热闹事。我自不觉得有什么。)这本书大致在英、美、日重印出书以后,国内是无希望重印,甚至于此后也不易重印,亦意中事。

英、美方面初步接洽,本已约定将印“通俗本”,必将说明部分二十一万字,删节成十三万字,□希望明年三月交卷。工作可相当沉重,近于重写。王亦无从帮忙。因为编排上无经验,删节改作情形亦不同。

看来亦不易成卷。(估计日人或将书购去以后,若认为有利可赚,或首先一万重印,亦未可知。)

这里从各省来京亲友熟人谈到些地方问题,总不免会使人得到一种痛苦印象,令人深怀杞忧。摊子过大,问题不少,得用人员却不够多,亦使人无可奈何!

从以上的一段话,可以看出,先生在京虽然深居简出,对文学界近况仍然很注意;他年岁大,视力又不好,还是抽出时间,把当时一些正走红的作品读了。也就在这封信中,他说:

近和家中人读古华作的《芙蓉镇》中篇及张洁作的《沉重的翅膀》。家中大小数人,读后都觉得写来深刻动人。但是如认为样板书,或亦易成为“不点名”批的对象(或在小范围内已批判,不得而知)。我们因不懂问题是否触犯“时忌”,只是照一般标准读作品,觉得写得比同时一些创作好些,是可从作品中明白些不易明白的大小问题,如此而已。若从政治要求判断,或将是另外一种情形。张洁文字弱点,似有意从“意识流”方式上用了些心,在对话中经常附加了些“解释”,不善于直接从对话中加以安排处理,因此对读者反而发生不连贯印象。但说到副部长以下的处局长中层干部勾心斗角的情况,一群新官僚,打官腔的种种,还是写得相当好,大处小处,均能把握住他们的特征、性格……

先生在从事文学、考古之余,一向对画作关心,言必中的,能把每幅画作的优劣说得很是透彻。他曾在《艺术教育》一文中反对画家只在公园里对着牌楼作画,只会在室内对着吴昌硕、齐白石的作品摹仿;他提倡画家到大自然中去。

他虽然离开云南多年,对云南画家仍然很关注。如那期间,云南有几位画家的画作在北京展览,先生也特意去观看,并在给我的信中说:

九月中在北京看过一次云南五人画展。姚运生长公子(按:为著名画家姚钟华)作的油画较正规,底子也扎实。另外一位作中国山水的不会皴石头,又用的是墨汁,一片灰,不甚成功。又有另一位追求国外早已过时的什么派,恐是不通。其实在云南作画宜大量用绿色,在绿色中见层次,会给人眼目一新印象。向现实多学习可取法处甚多,何必追求那些与中国传统离得极远的似新实旧的技法走死路。特别是作了教师的,值得帮助他们把国画底子打得好些,前路实广阔。他懂得多些,对学生以后影响大。补救这个教师知识不广的办法,能就国内邀几批人来短期讲学,搞几回示范性展例,所费不大,而影响会相当好。(四十多年前初到昆明那天,我即为梁思成夫妇用他的小汽车把我运到北门街内火药局附近欣赏昆明市风景,一片绿影。这事快五十年还系留在记忆中。想不到在展览室只能看到一些大小棕色圈圈和用死墨作成的画幅。)

▲沈从文先生写给彭荆风的信

沈先生虽然不是画家,但是学识渊博,古今画作看得多,也就能在简短话语中,对当前一些画家脱离生活,闭门造车,以致画作了无生气的缺点,切中要害。

早在1934年他就在《〈艺术周刊〉的诞生》一文中批评了只会带着学生在公园里作画,而忽视了大千世界的颜色与光,点线与体积,以及汉唐壁画、希腊艺术的美术教师们。因为如此会把学画者引入无新路可走的困境。

向古典学习,从广阔的大自然寻求鲜明的色彩和丰富的形象,这是先生对从事艺术的人的朴实忠告。听从者得益,忽视者也就长期难以走出新路。

如今又是近40年过去,沈从文先生也作古多年,再读先生这封看似闲聊却语意深长的信,以及他论述艺术的一些文章,仍然令我感慨良多。

文:彭荆风

编辑制作:王秋童

责任编辑:周怡倩

*文汇独家稿件,转载请注明出处。