众所周知,1936年10月15日,傅雷便以“捨之”的笔名在上海《时事新报》发表缅怀张弦的文章《“我们已失去了凭藉”》。笔者这次意外发现,傅雷竟然在1936年10月17日、18日在《时事新报》发表《悼张弦》(上、下),以诗意的笔调再一次深切缅怀好友。

《悼张弦》的发现,让我们对张弦的人品和作品有了更为丰富的认识,也让我们再次见识了傅雷对待朋友的古道热肠和侠肝义胆。

生得恓惶,死得凄凉,画家张弦在今天可谓鲜为人知。

张弦是傅雷的好友和在上海美专的同事。他们最早相识当是1929年张弦陪随刘海粟赴欧游历之时,可以说,傅雷和刘海粟相识并交往的时候,也就是傅雷和张弦相识并交往的时候。

关于张弦的材料有限,但其生平并不复杂:

上海美术专科学校西画教授张弦,浙江青田人,幼歧嶷,性好艺术。民国十一年,卒业该校,旋服务江浙教育界,终以未遂其愿,十二年赴法,入巴黎美术学校肄业,以囊乏一泉,夜入工厂操作,勤工俭读,四年之间,对油画及素描,造诣甚深,大画家爱奈士罗伦称为第一高材生。十六年归国,任母校教授。十八年,其师刘海粟赴欧,复相偕至法益加讲习,遍观古今名迹,受其他文艺政教之陶镕,写生写意,俱臻神妙,卓然大家。二十年十一月归国,复任美专西画教授,诲导后进,不厌不倦,弟子数百人,皆崇拜膺服,课余辄自作画,毕生致力艺术,不求闻达,艺坛同人,亦竞相推许。[《名画家张弦逝世》,《申报》1936年9月2日,15版]

张弦本人沉默寡言,不善交际。据他的画家朋友们的零星描述,我们约略知道他的一点情况。

1932年,周多笔下的“速写”是这样的:“他的面孔黑得几乎不像一个长江下游的人,他不爱多说话,但是他常说出有趣的话来,而且那话会要给你发笑。他爱游神隍庙,他说他可以在那里发现他所需要的东西。”[周多:《决澜社社员之横切面》,《艺术旬刊》1932年第1卷第5期,第10页]

1936年他去世后,吴曙天是这样说张弦的生活和工作的:“他好动,也好静。他能够玩,也能够工作。”“在表面上看来,他是个最颓废、最因循、最随便不过的人。他爱吃、爱喝酒、爱抽烟、爱打牌。有了吃喝,他可以忘了使他苦痛的胃病,尽量的吃喝,有了牌打,他可以忘了疲乏,忘了日夜。看来,正好是一个无意志的、沉溺于享乐的人。”但是他工作的时候,却极为严肃认真。“他的日常工作便是画画,在画上表现了沉着有力的线条,与静穆的色彩。他的颓废、因循、苟且,在画面上,速然而逝,一点也看不见。在线条上,可以看到他的紧张,兴奋,和坚韧的内心。”[吴曙天:《纪念张弦》,《时事新报》1936年10月15日,3版]

1935年,倪贻德说到张弦的两次赴法求艺,第一次自法国归来,成绩平平。然第二次在法国学习现代派绘画后,取得自我突破。他说:“若说艺术家应该有点憨性,那么张弦可说是有点憨性的。他曾两度作法兰西游,拿了他劳作的酬报来满足他研究艺术的欲望。当他第一次回来的时候,和其他的留法画家一样的平凡,老是用着混浊的色彩,在画布上点着,点着,而结果是往往失败的,于是他感到苦闷而再度赴法了。这次,他是把以前的技法完全抛弃了,而竭力在新的方面跑。从临摹特迦(Degas),塞尚(Cezanna)那些现代绘画先驱者的作品始,而渐渐受到马蒂斯(按,Matisse)和特朗(按,André Derain)的影响。所以当他第二次归国带回来的作品,就尽是些带着野兽性的单纯的东西。他时常一个人孤独地关在房里,研调着茜红、粉绿、朱磦、鹅黄等的色彩,在画布上试验着他的新企图。他爱好中国的民间艺术,他说在中国的民间艺术里也可以发现出一点新的东西来。而现在,他是在努力于用毛笔在宣纸上画着古装仕女了。”[倪贻德:《艺苑交游记》,上海良友图书印刷公司教1936年版,第11页]

张弦是1936年8月14日在温州就医被拒后,返回故乡青田的路途中病逝的。8月19日,也就是张弦去世后的第五天,刚从黄山休养回来住在南汇周浦的傅雷,从好友刘抗的信中得知张弦病危:“我就毛骨悚然,浑身发冷,与足下作书时真有同感。呜呼天乎,如此好人,如此典型的艺术家,但愿皇天保佑,安渡难关。信到时我们正在打牌,从此就恹恹无复牌兴,心头好似压了一大块石头。几年来早晚相见的朋友,一别才未两月,遽尔身染沉疴,何况关山远隔,一些信息都得不到,尤使我凄恻欲绝,悲痛欲涕,假如你有什么消息,千万赶快告诉我,我们真是如何的挂念他啊!”[傅敏主编:《傅雷著译全书》第26卷,上海远东出版社2018年版,第18~19页]

次日,他便接到张弦去世的噩耗,傅雷为之悲痛万分。这个事情对他来说来得太突然了——就在7月初傅雷去黄山前,张弦等人就曾登门为他送行,而仅一个多月的时间,故人西去,令他特别不能接受。他委托刘抗代为祭奠。

今日又接噩耗,悲恸之情,难以言喻。此次伊定欲回家,甚至有“无钱将徒步归去”之语,岂冥冥中已预感将回老家耶!言念及此,更想起他的一生遭遇,坎坷潦倒而始终保存完满无缺的艺人人格,在这种时世尤为难得。讵天不永年,徒令故人欲涕无从,犹忆弟赴黄山前一小时,伊与兄及邦干、尧章等四人来寓送我,今彼长辞此世,我意欲谋一奠而不得。呜呼,痛哉!人生如朝露,尤使人感慨不已。临书泫涕,不知所云,亦不能终篇。附上支票一纸(八元),请持向霞飞路吕班路口大陆银行兑现后,即在该行购一八元礼券(说明丧用,并讨一绿色封袋),外面请代书“奠敬”二字,下署“弟傅雷拜具”字样;吊礼应交何人代收,请兄做主可也。[傅敏主编:《傅雷著译全书》第26卷,上海远东出版社2018年版,第20页]

傅雷想知道“校方对他有何表示,大师又如何?虽说一死皆空,但我还想知道知道世情冷暖。”校方即张弦任教的上海美专,“大师”即刘海粟。

他马上致信刘海粟,为料理张弦后事,提出四点建议。“ (一)把张弦的死讯在报上登一条新闻(这是不费一文的),让他数年来的桃李得悉;(二)筹备一个遗作展览会;(三)设法替他卖掉些作品,所得的款作为他遗孤的教育费;(四)设法叫博物馆购藏他的一张作品。”论理,这些建议,并不过分。

然而,他似乎没有得到刘海粟的回应,这让傅雷闷闷不乐。他给刘抗的信中说:“信去后亦迄无回音,甚为诧怪!望见信后速即复我!大师有没有回沪,照理他不能久游在外。邦干已来校否?若来请将此信给他一阅。还有什么别的消息,请一一告知为要,我们这一晌始终为张弦的事情悒悒不欢。”[傅敏主编:《傅雷著译全书》第26卷,上海远东出版社2018年版,第21页]

其实,傅雷对刘海粟所提的四点意见,应该说基本上都实现了。因为在9月2日的《申报》上,就发表了张弦逝世的消息,其中对张弦的绘画做了极高的评价:

年来攻国画中之白描人物,线势动荡回旋,纯粹出乎自然,而不造作,看似简单,但存有不可捉摸之力感。识者谓张氏白描仕女,有驾龙(李龙眠)御羽(丁南羽)之妙,在吾国艺坛开一纪元。又以国画之神韵,运用于油画,溶合东方的要素与希腊传统,表现沉着的色调,流畅的线条,解决了艺术的秘密,实为吾国画家中杰出之人物。

至于傅雷所提的办展览会,筹款养孤,在这个消息中也都提到了。“刘海粟等拟发起组织张氏遗孤教养委员会,定期举行遗作展览会,筹集遗孤教养金,筹印遗作画集,以志纪念,并善其后。美专全体同学同事,决定于开学后举行追悼大会。”[《名画家张弦逝世》,《申报》1936年9月2日,15版]

然而,在9月份,傅雷等几个老朋友为张弦筹办遗作展览会的筹备会上,秉性刚直、脾气峻急的傅雷一怒之下与刘海粟绝交,这一绝交便是二十年。这显然是傅雷对料理张弦后事的一些意见,不能在刘海粟那里得到满意回应之缘故,另一方面,也可见他对张弦的感情的真挚而深厚。

傅雷为他抱不平,为他的死痛惜不已。他说:“张生前为美专学生出身之教授,受美专剥削,抑郁而死”[傅敏主编:《傅雷著译全书》第22卷,上海远东出版社2018年版,第13页]

10月11日上午,张弦追悼会在上海美专举行,蔡元培、傅雷等出席。

10月14日到22日,傅雷等人筹划的《张弦遗作展》在上海大新公司四楼开幕,蔡元培、刘海粟、潘玉良、刘抗、王济远、王晓籁等二百余人出席,蔡元培在开幕式上发表演说。“略谓张先生艺术高超,惜乎天不永年,其身后萧条,寡妻孤雏,尤属可怜。希吾爱好艺术诸同志,踊跃购藏其遗作,一则可永资纪念,一则施之生而复及死,想为诸位所同情云。”[《张弦遗作展览会昨开幕》,《申报》1936年9月15日,12版]

傅雷一生只为三个人积极张罗过画展。一是1936年亡友张弦在上海大新公司的遗作展览会,一是1943年黄宾虹在上海宁波同乡会的“八秩纪念书画展览会”,一是1945年好友庞薰琹在上海震旦大学礼堂的画展。

张弦对于傅雷来说为什么那么重要呢?由于傅雷多少有些道德“洁癖”,又不长于交际,亦不屑于交际,故性情相投的朋友不多。在傅雷眼里,“澹泊的天性下面藏着真挚的热情”的张弦是他的“渺茫的生命的途程中”的一个“忠诚的伴侣”,是他有限的“朋友圈”中一个难得的挚友。张弦之死,使得傅雷突然感受到一种巨大的空虚。

失去张弦的傅雷,在精神上一时手足无措。他发自肺腑地说:“我们沉浸在目前臭腐的浊流中,挣扎摸索,时刻想抓住真理的灵光,急切的需要明锐稳静的善性和奋斗的气流为我们先导,减轻我们心灵上所感到的重压,使我们有所凭藉,使我们的勇气永永不竭……现在这凭藉是被造物之神剥夺了!我们应当悲伤长号,抚膺疾首!不为旁人,仅仅为了我们自己!仅仅为了我们自己!!”[傅雷:《“我们已失去了凭藉”》,《时事新报》1936年10月15日,11版]

从这篇文章中,我们都能感受到傅雷对好友的那种超乎寻常的同情、敬重和赞美,以及因失去了他而带来的莫大的痛惜和悲伤。而《悼张弦》(上、下)的出现让人意识到,《“我们已失去了凭藉”》还没有将他对张弦之死的哀痛宣泄尽净,他还要继续倾诉他的伤心、遗憾、不平和愤怒。这是一首哀婉、凄美的散文诗。如果说张弦用他人生的苦痛来作画的话,那傅雷正是用他对朋友的深情——他对画家的穷困、苦斗和不幸的深切的同情——来做这个文章的。

张弦生前画了两千余幅作品,但今天我们所能见到的却十分有限。

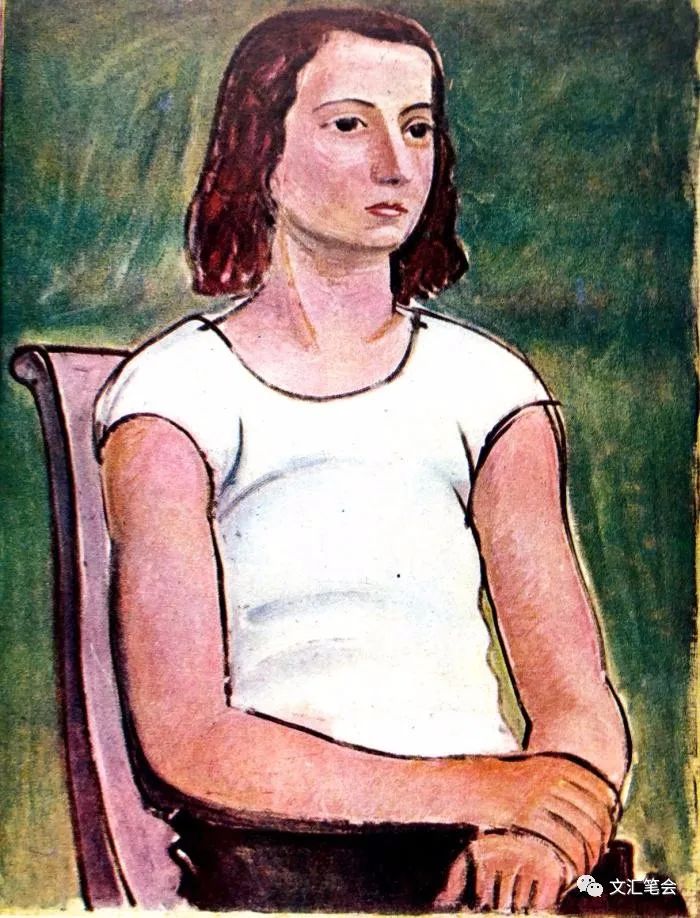

张弦作品,刊《良友画报》1934年第91期

如前引倪贻德云,张弦在法国时临摹德加、塞尚等现代绘画先驱的作品,受野兽派的马蒂斯和安德烈·德朗的影响。这时傅雷对受马蒂斯等野兽派影响的张弦给予了高度的评价。

10月15日,《时事新报》出版了追悼张弦的专版。傅雷以“捨之”的笔名写的悼念文章《“我们已失去了凭藉”》,被放在最显眼的位置。在文中,傅雷称张弦是一个“拥有孤洁不移的道德力与坚而不骄的自信力的人”:

光明奋勉的私生活,对于艺术忠诚不变的心志,使他充分具有一个艺人所应有的可敬的严正坦率。既不傲气凌人,也不拘泥于委琐的细节。他不求人知,更不嫉人之知;对自己的作品虚心不苟,评判他人的作品时,眼光又高远而毫无偏倚;几年来用他强锐的感受力、正确的眼光和谆谆不倦的态度指引了无数的迷途的后进者。他不但是一个寻常的好教授,并且是一个以身作则的良师。

他说张弦的风景画有“萧邦的忧郁孤洁的情调”,而他的人体画,“明快的章法中暗示着无涯的凄凉,像莫扎特把淡寞的哀感隐藏在畅朗的快适外形中一般”。——傅雷最擅长的是美术批评,更何况是对他所敬爱的老朋友的画作。在傅雷看来,张弦的作品和他的性格完全相同,“深沉,含蓄,而无丝毫牵强猥俗”。

他能以简单轻快的方法表现细腻深厚的情绪,超越的感受力与表现力使他的作品含有极强的永久性。在技术方面他已将东西美学的特征体味融合,兼施并治;在他的画面上,我们同时看到东方的含蓄纯厚的线条美,和西方的准确的写实美,而其情愫并不因顾求技术上的完整有所遗漏,在那些完美的结构中所蕴藏着的,正是他特有的深沉潜蛰的沉默。

10月15日的《时事新报》悼念张弦的专版上,还有吴曙天的《纪念张弦》的文章,这个文章就提到了张弦的中西杂糅,古今混搭的仕女画:

而且在他最近的素描仕女画中更可以看出他的客观很强,同时主观也很强。画一个有中国特性的美女,脸是那样画了,然而衣服的线条改变了,也许穿了西装,也许穿了运动衣。中国古装美女的一双脚上,也可以穿跑鞋,头发也可以卷乱起来,然而坐的凳子,却是一条中国工人坐的长板凳。他的画,往往如是,以客观的态度去觉察,然后不肯放弃他的主观,他以为这样加些改良是对的,就这样画了。[吴曙天:《纪念张弦》,《时事新报》1936年10月15日,11版]

1936年11月,傅雷去洛阳考察龙门石窟。北方冬天的恶劣环境以及客中枯索的心情让傅雷不由得又想起了好友张弦。他在致刘抗的信中说:“朋友离远了,音讯总要隔膜。我已快到中年(按,其时傅雷28岁),想到此,平空添出一番悲伤。张弦的死对我精神上的打击,就是这个缘故。”“可怜的朋友,但愿这颗艺术家的灵魂在天上永永得到和平与安息!”[傅敏主编:《傅雷著译全书》第26卷,上海远东出版社2018年版,第30~31页]

张弦(1898-1936)

悼张弦

傅雷

(上)

张弦,一个薄命的画家,一个薄命的造型诗人。

纪元前十三年生在浙江青田的乡间,纪元后二十五年殁于温州到青田的舟中:三十八岁的生命就是一幅单调阴沉的书面,没有鲜明的色彩,没有欢笑的光芒;恰像阴雨绵绵不见皓日的霉天。短促的旅程中没有轰烈的事迹,没有柔情的回忆;人生既没赐予他甜蜜的幸福,也并没给他致命的打击,只是些零零碎碎断断续续的失意和细小的磨折,把他一颗浑朴坚强的心灵侵蚀净尽而已。他的一生,正如此间大多数人的一样,说不上壮烈,说不上悲怆,说不上缠绵悱恻,只是一片平凡与单调。

(平凡的人却有一颗不平凡的灵魂。)

他默默无闻的生了,默默无闻的死了;仿佛一缕烟在无垠的空中消失,一道微光在黄昏中隐去,没有人惊动它,也不会惊动人。可是世界上永远留着一组凄凉的旋律在缭绕回旋,一组悽惶的意境在憧憧飘浮;一滴雨水已经落下汪洋大海,已经形成一个水涡在向着无穷尽的天际扩展开去,虽然你瞧不见,但的确存在。每个人的神经不知不觉已被水涡激动,已被幽怨的哀吟感动;你以为它从此消灭了,你不会介意;但当你花晨月夕偶而惹动柔情的时候,午夜梦回忽而莫名其妙地伤感的时候,你的心扉打开了,透过你的泪眼,透过你的警醒的感觉,透过你的锐敏的耳膜,你又恍惚看到那些悽惶的形象伴随着你,依稀听到那些哀怨的曲调与你唱和……你不孤独了,全人类的心灵和你在一起。艺术家不孤独了,他和全人类的心灵同在……

哦,死去的艺术家永存在人类的心坎中啊!

残酷的运命往往替诗人画士安排下一个阴霾黯澹的场面。

关于张弦的身世,我们只知道他出身于世代经商的人家,是幼失怙恃的孤儿,早岁就得自谋衣食,在巴黎的时代是一个勤工俭学的苦学生,回国以后是一个安贫乐道的穷教授。但他自己从未向朋友谈起他以往的历史,好似由于宿命的信仰,认为吃苦是当然的,亦好似由于谦卑的心理自愧他的奋斗没有成绩。然而人生的艰难,世情的冷淡,再加上艺术天才所特具的客观的好奇心,已形成了他丰富锐利的观察力,构成了他凄凉严肃的人生。平凡的身世与煎熬挣扎的苦恼已经升华,融化成一篇诗;小我的痛苦已经苏解,转变人类原始的哀吟。他是木讷寡言的人,但木讷之中藏有天真纯朴的气分。他不是一个屈服的弱者,但遇事隐忍,处处抑捺住他刚强的本性。他以无挂无碍无愁无虑的心情应付人事,实际却是非曲直都看得分明,感得真切。他酷爱美,酷爱真理;也痛恨丑,痛恨虚伪;但冷酷的社会不容许他表现心中的爱憎;于是良知与意志的斗争把他坚强的生命力无形中消磨完了。

他是一个落落寡交的人,没有热烈的言辞,没有交际的手腕:但澹泊的天性下面藏着真挚的热情,使朋友和门徒敬爱他,亲近他,在渺茫的生命的途程中,当他是一个忠诚的伴侣。

(《时事新报》1936年10月17日,12版)

(下)

他生平从未和人提起他的工作,然而他在绘画上已经下了十余年的苦功。(注一)从事物的狭隘的轮廓中解放出来,摆脱了规矩绳墨,走入荒诞幻想的境界,再蜕化到矫健飞跃,回旋动荡的形式来象征宇宙的律动,——这是他在线条方面所经历的路程。从苍白灰暗的室内的光晕,转到强烈的,对比的装饰趣味,终于觅得外物与内心融和一致的情调,——这是他在色彩领域里的旅行。他以西洋素描为根基,加上中国古石刻的熏陶,耽溺于吴道子,李龙眠,恩格尔,马蒂斯诸大家纵横飞舞的线的和谐,终竟产生了他自己的线条,精练遒劲之中兼有妩媚动人的韵味。它温柔地抚弄你的视觉,使你的神经感到微妙的震动,宛如一组优美轻灵的旋律使你沉醉。圣洁的女像上面,在那无邪的瞳子中间,有一个谜样的问号隐约可辨:这是赤裸裸的生命的姿态啊!……作者不但净化了现代女子的典型,不但在美的领域内创造了一组不朽的女像——如鲍梯却梨与文西(按,即波提切利和达·芬奇)那样,且更借了妩媚细腻的女性曲曲传出人类智慧的永久的苦闷。

他对于自然的描写,亦充满着东方情调。他创造了牧歌式的交响诗……那是一片苍茫的境界啊!柔和的日光,沉沉的暮霭,在夜色中交映出绒样的光暗,薄薄的雾雰包裹着大地;万籁俱寂,连虫鸟的歌唱都没有;风影全无,草木的枝条都静着不动……水神似的少女惆怅地在海边凝想,天地显得格外广大格外神秘,一切充满着夜的幽香……在又凄凉又温馨的情调中,生命融解了,万物合而为一,丑恶消减了,悲辛的泪水苏解了人间的苦痛,剩下的只有清明的意境和含笑的泪痕……热情化为幽思,生的苦闷沉潜为坚强的意志;一片淡漠的哀愁萦绕心头……但这哀愁是甜蜜的,神圣的,虽然含有受难以后的苦涩的余味,生的力量究竟受过锻炼,变得更雄厚更沉着了……

然而这不过是一刹那而已,闪电般的光明消逝以后,良知与意志依旧在他的内心争斗,阴霾不散的天气始终笼罩着他的灵魂,是这样地,他经过无数磨折而养成的无挂无碍的心情仍不免于骚乱,创作时间的超脱的境界不能久存,苦闷老是纠缠着他……直等到死来解脱一切。

张弦,一个薄命的画家,一个薄命的造型诗人。

二十五年十月

(注)张氏死后发见遗作油绘素描速写白描仕女共二千余帧。

(《时事新报》1936年10月18日,12版)

作者:陈占彪

编辑:钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。