昔年曾经许愿,想读一部大闲书,观察清代二百多年间的家庭生活与关系,表彰一下难得的正面典型。后来应付不了学业,只得老实缩回五指山下思考艺术问题。不过,读史料这种正经活儿,偶然也有意外的收获,我在尺牍里遇到了一位天津爹。

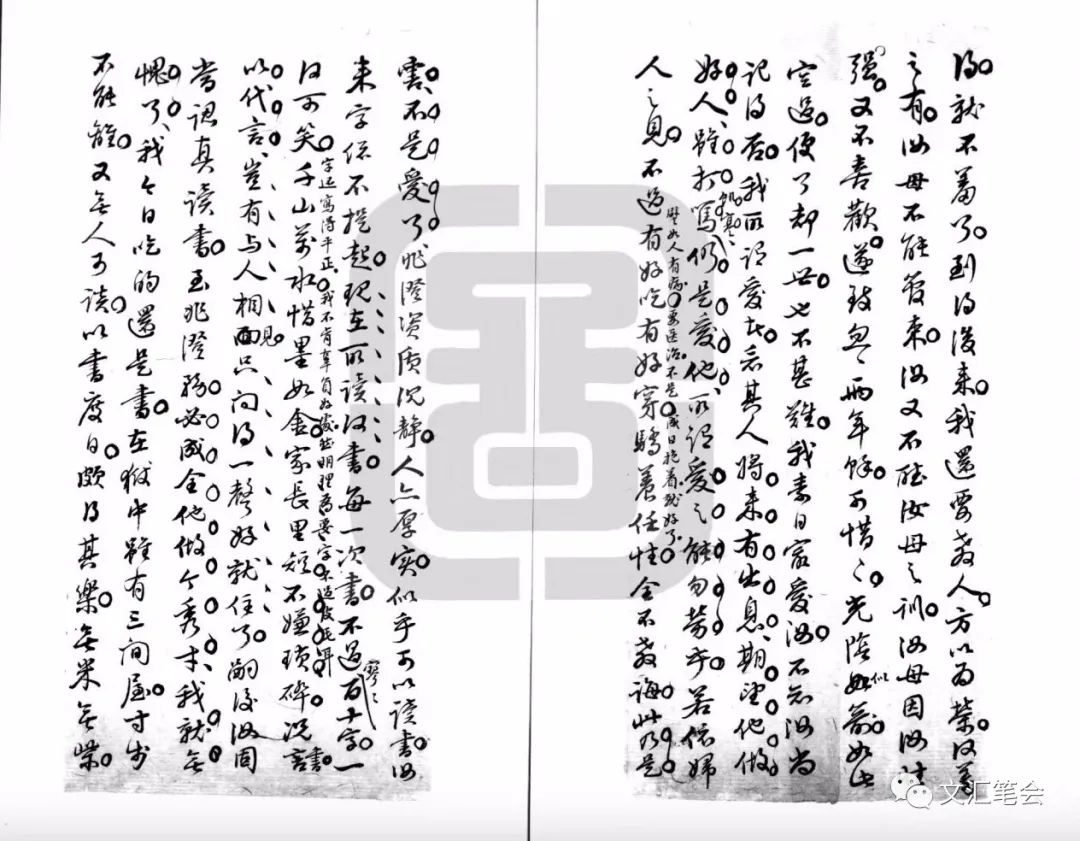

此册收藏于国家图书馆,题名为《沈存圃书劄诗翰》。作者沈峻(1744—1818),字存圃。有诗集与自撰年谱,此时未见,但生平大概清楚:乾隆三十九年(1774)副贡,官广东吴川知县(1786),五年后(1791)因失察私盐案件而被发往乌鲁木齐效力,至嘉庆二年(1797)释归,得以善终。

此册中收入不少家书和诗帖。从在知县任上,断断续续,写到发配之旅走完。其家眷先是随任在粤,居住三年后返回天津。以信中内容看,小家里有一位妻子和三儿一女,似无妾侍,后来幼子殇亡。对着妻儿,他只用口语讲话。与妻之信,专门谈到名叫“二官”的孩子,说他将来一定成器,开口便求:“望你看我分上,不要打骂他。养儿待老,我尚靠着他的。”几个孩子更小,最初只能写给老大。下狱之前,做爹的会讲今年政绩若何,官场上有什么麻烦,寄回多少钱,又叮嘱哥哥好好学习,不要欺负小弟。此时的“读书”,还很轻快,只求孩子明白事理,不指望他套用几句“烂时文”去博取功名。下狱之后,景况陡然一变,连去新疆的路费都靠同僚捐助凑出。饶是如此,爹还说:我没事儿!拘禁牢狱,虚度岁月,诚然可惜,可还要回家筹备你们的婚事,给你们做狗马呢!五十岁的身子,三年效力,想必扛得住,迟早会在家乡见面。而且堂堂男子汉,回了天津,不过略住些时日。我要去云游谋食,绝不混吃等死,在家做你们的累赘。

对着妻子说,爱惜孩子,莫要打骂,养儿是为了防老;对着孩子,却说:你们要守住这个家,我既做了爹,就不指望你们养,而会全力养好你们,尽到责任。我在这里有一丝感动。

这位爹自处豁达,不怕风尘、寒苦和寂寞,对孩子却处处操心。想起他们还不懂事,自己却要离家服罪,真是百忧丛集,化为叹息:“我如今不能带银回家了,再不知筹画,不从长计算,不要后悔,我也不能救了。”话虽如此,岂有不救的道理?他开始大骂儿子兆溥不读书。这会儿,“读书”已经赤裸裸地和生计绑在了一起。一封信里,连着丢出好几个问句:“试问我已为罢职之官,汝尚欲作原任之公子乎?抑作候选财主乎?不知汝不读书,尚有何事,岂家事须汝料理乎?能照料赚钱乎?”另一封先解释自己如何靠读书混出头来,得到官职,养起了家,即便此时滚去效力,也还能靠文墨养活自己;矛头一转,就骂:你们每天吃的干饭,还是我读书挣来的,必须学写八股文!骂得重,教得却温柔:“单看鼓儿词、小说,就错了……汝且不要畏难,一日认一字,一年后便认得三百六十字,十年便认得三千六百字矣。汝又不要害羞,今日不解可羞,明日解得,就不羞了。”

沈峻应该是个大家长,得照顾一大家子人。他也重情重义,挂念这一大家子,时时抱怨儿子写信太短,不肯多讲些琐碎闲话,让他无法揣想家中光景如何。兄弟逝去,他要管侄女出嫁、侄子读书。远隔千里,只能要求儿子好好照看,万勿亏待了无父母的孤儿。即使自己已经摇摇欲坠,他也还须周济另一位高龄的兄长,老头子年轻时不知撙节,可现在衰老穷苦,又让人心软。骂完儿子骂哥哥,一样是刀子嘴豆腐心。

日子过得飞快。兆溥文理不通似乎已成定局,痴长几岁,只有书法端正了些儿。沈峻看出了他的天分,再也不提八股,改口嘱他早早定一门亲。念头一转,又把希望寄托在名叫兆淳的孩子身上:“资质颇好,尚肯读书,我甚欣喜!旅夜不眠,思及汝,顿为神爽”,他算了算自己回家的时候,还赶得上教这位少年读书,把他拱成个秀才。

读书仿佛是东亚人的宿命。“大号废了改练小号”,并不是二胎时代的新玩笑,实实在在古已有之。沈峻肯定算是一位好父亲,然而,东亚家长的爱要讲条件,那也实实在在是古来的传统。兆淳还小的时候,他对兆溥也讲过好话:“我素日最爱汝,不知汝尚记得否?我所谓爱者,看其人将来有出息,期望他做好人,虽打骂饥寒,仍是爱他。”如果终究没能“出息”,就不配被爱,不能理直气壮、快快乐乐地做儿子了么?我在这里又有一丝喟叹。

颇疑溥儿、淳儿后来都改了名,叫做沈兆霑和沈兆澐。被老爹骂了几年的长子,确实没能取得功名,成了一朵游不到岸的浪花,淹没在历史之海;当年连信都看不懂的次子却被及时拱向前去,于嘉庆十五年(1810)乡试中举,二十二年(1817)成了进士。三十挂零的进士年轻又体面,从此他步步高升,福寿双全,为自己家刊了族谱,给老爹刻了诗集。最重要的是,老人去世之前,他已经当上了翰林,这一场鲜花着锦,可谓及时。

科举时代,读书不是学问,而是技艺,沈峻心里非常明白。当年教老大的时候,偶尔没绷住,也说过几个进士真能把书读熟的酸话。及至沈家老二真当了进士,又不知谁家的爸爸,会把这酸话接过去说。

作者:陆蓓容

编辑:安 迪、钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。