《儒林外史》连环画有多个版本,上美社的十一册本不仅是收藏品,它依然在不断再版畅销。这套书1955年由上海新美术出版社初版,赵三岛、李铁生、冯墨农等老辈连环画家绘制,画风扎实、拙朴,与上美社的镇社之宝《三国演义》一脉相承,只是一文一武。不同分册的绘画,风格齐整,水准整齐,不知他们是怎么做到的。解放后这些“连环画一百单八将”共同收编进入国营美术出版社,担任“连环画创作员”,接受分配任务,集体创作,但他们在达到了规整性的同时,各自作品中的灵气与奇思妙想,都保存着。

我看这套书,最喜欢看它画里的屋舍、门户、窗栏、舟船,真是非常的好看!不光是我,书中的人也同样觉得它们好看。在画中看景的有穷儒周进。他六十多岁了,还没有考中秀才,应聘到一个叫薛家集的乡村去教书,薪酬很低,教的孩子又顽劣,学生家长又势利。在这种苦闷的境地中,也偶有怡人的一刻,原著是这样写的:

周进吃过午饭,开了后门出来,到河沿上望望。虽是乡村地方,河边却也有几株桃花柳树,红红绿绿,间杂好看。看了一回,只见蒙蒙的细雨下将起来。周进见下雨,转入门内,望着雨下在河里,烟笼远树,景致更妙。

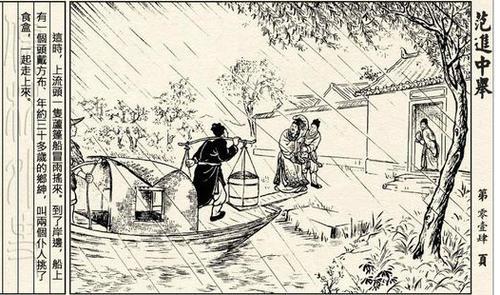

连环画略作修改:“周进吃过午饭,见外边下着蒙蒙细雨,就开了后门欣赏雨景。”——这么一改,显得周进更要看这雨景了,穷酸、迂讷的老儒生,心里还存有一方审美空间,他打开后门,这方空间就呈现于眼前:河边、柳树、花朵、青草,雨画着斜线,河面上一个一个小涟漪。他站在门边,门框里的图景让他的心境开阔起来,远处青山隐隐,像他一直模糊向往着的某处。雨下大了。河的上游冒雨摇来一只芦篷船,到了岸边,下来一个乡绅模样的人,一个仆人相陪,另一个仆人从船上挑了好大的两个食盒下船。雨势不小,乡绅举起袖子遮雨,从船的这头看过去,雨线斜扫,岸上的树被扫得线条疏淡了,近处头顶上的树叶仍清晰浓密,站在岸上门里的周进,人很小,他的悠远抽象的思绪被这具体的来人占领了。

周进寄宿的地方是个和尚庵,来避雨的乡绅是位举人。周进陪他坐着说话,到了掌灯时分,举人叫和尚烧了些饭,他的仆人给他打开食盒,把酒菜摆满一桌子。他并不邀请周进,周进也就识趣地退到隔壁房里。和尚送来他的饭食:一碟老菜叶、一壶热水,他搬到学生的小桌子上吃。一门之隔,我们从门里看见举人正据案大嚼,微仰着头在啃鸡腿,正要出另一个门的和尚,回头看了一眼他满桌的鸡鸭鱼肉,这一眼不无意味,也让图中有气息流动。这幅图里,门的布局很妙,分处两间房的两位儒士,相背而坐,给我们看见的是扶着他那碗饭的周进的神情。举人的言语动静,必在他耳朵里,而他这乡村穷塾师,哪会在举人的眼睛里。

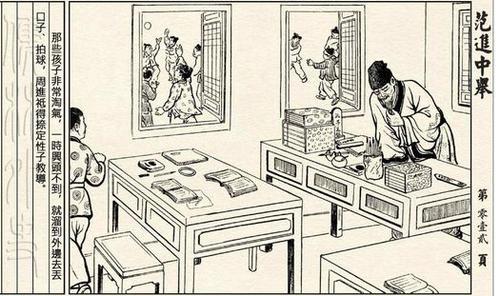

李渔在《闲情偶寄·窗栏》中写道:“开窗莫妙于借景。”门、窗,在画中也是巧妙取景之法,周进教书的一幅就很典型。他教的那些孩子,都非常淘气,一时照顾不到,就溜到外边去拍球、丢石子、捉迷藏,我们从画上的两扇窗户里就看见他们在屋外这样玩,类似古时常作的《婴戏图》,颇喜兴,可惜是在该读书的时候。屋里的周先生,管束不了,灰心低头捋自己胡须,几张书桌上的笔墨书本,徒然摊开着。周先生不久就被辞退了。

《匡秀才》里也有隔窗取景图。匡超人考中了秀才,消息传回他乡下家里时,他那个大哥正在被人打,为的是在集市上摆摊争位子。打得凶,我们从画上看到一个手持大棒的人把匡大追打进了门,躺在床上的匡老爹吃惊地欠起身。有人打架,自然就有人看,床边窗户是个方洞,露出几个乡人,他们一路跟了过来,跟到这里,目光随之拐弯,匡大两个进了门,乡人们从窗口接着看这室内好戏。匡大嚷:“我家老二同县老爷有交情,我怕你么?”揪住他衣领,要拉他见官,匡老爹劝阻。正吵闹,两个穿公门衣服的人拿着大红帖子进门,恭喜二相公高中。拿大棒的人顿时软了,匡大硬了,胜负已分,那人退走。再下一幅,匡超人回家,在床前对着父母下拜,他高中的红帖贴在床头,窗口里几个乡亲,荷着锄头,抱着娃,欣羡地望着窗内的一幕,乡里保正正进门贺喜。

吴敬梓原籍安徽,三十三岁时移居南京。《儒林外史》以南京为主要的故事背景,也写到了苏州、扬州、温州、嘉兴等地。就地域这一点,沪上老画家们有着天然优势,他们的籍贯大都在江浙一带,赵三岛是江苏吴县,钱笑呆是江苏阜宁,陈履平是江苏盐城,李铁生是江苏江宁,林雪岩是江苏扬州,冯墨农是浙江嘉兴,江南风物他们自小熟悉,化于胸中,现于笔端。江南水系发达,出行多靠船只,反映到画里,也是河多、船多。

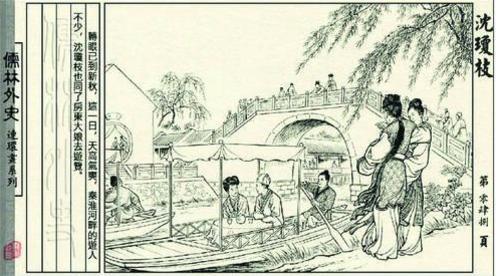

凤四老爹替朋友打抱不平,要上嘉兴去。他们到码头搭船,河埠上热闹繁忙,河上竖着许多船桅舟楫。岸上的景色则疏朗鲜明,树的枝干伸展在天廓,行人走在路上,走在桥上。古人画山水有一句口诀:“丈山尺树,寸马豆人。”在这里,则因地制宜了,人物为主,树也很突出,山、河、船是背景,比例较小,画面效果峭拔而生动。

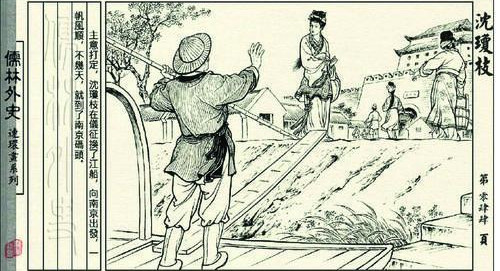

沈琼枝逃出盐商的家,在东方渐渐发白的时分上了一艘小船,在途中打定主意,船到仪征,她下船去换江船到南京。她上岸了,我们随船夫的目光看她立在岸上,姿态里显出骄傲,她身后是城门,人来人往,我们也不觉精神一振!天已大亮了,一个陌生的新地方,前面还有更大的新地方,许多的生机等她去开创。船夫对她挥挥手——保重呀,姑娘,祝你前途好运。

假名士牛玉圃和牛浦,要到扬州去投奔盐商,中途逆风,船也是在仪征停泊。牛玉圃对牛浦说:“这里有个大观楼,素菜甚好,我和你去吃素食罢。”牛浦就跟他上岸。我们在船的这头看他俩上岸,这头正在停船、系缆绳的船夫们,目光也跟随他俩,这幅画就有了焦点。但这幅画吸引人的是它描绘的背景:岸上一溜店铺,都是现在见不到了的老房子,线条浅淡,但瓦片密密的,窗户一格一格的,铺子里外的人在做各种营生,撑船打铁,挑担扛包,也有摇扇闲走的,河边有老妇在洗衣。1950年代画出这些画的老画家们,对这些屋舍门面再熟悉不过,那时候的街和房子,就是这样的。老房子都旧了;半个多世纪过去,老房子几乎拆光了,连新房子都已拆了好多茬,没有房子会老了。

大观楼是个大酒楼。牛玉圃和牛浦上了楼,楼上地方宽敞,摆设齐整,木楼梯,木板地,一张张大方桌上摆着筷筒,一长排木窗全部朝外打开。虽然没有一幅图画出了窗外的景色,可是这留白引人遐思,我觉得窗外就是江。临窗坐着,可以看江水,可以看江对岸的房屋。《水浒传》里,我很爱宋江在浔阳楼那一段,有景物,有心情——宋江在江州酒楼上独饮,对着一派江景,临风触目,感恨伤怀。书中未写当时天气,我补白,应是天阴的黄昏时分,云阔天低,江风猎猎。但《儒林》这里,是个晴天,牛氏二人没有宋江的情怀,他俩心情甚佳,船停泊,上岸吃顿饭,在酒楼上还碰到个牛玉圃的熟人。“原来是老哥!”“原来是老弟!”原著写下如此对白,不动声色地白描,连环画一字不差地放在图画中对白的框里,改编者想必是充分领略了其中幽默。牛玉圃向牛浦介绍,说这是曾与他在衙门里共事的王义安先生,让他叩见。这王义安长着一个酒糟鼻,吃饭时把一条腿搁在长板凳上——这是画家的创作,原著没有写,画家也是阅人多矣,这外貌动作设计得神气活现。三人吃着饭,牛玉圃和王义安一唱一和地吹嘘他俩的过往,把个牛浦听得呆呆的。正说得稠密,不料楼梯上又上来两个衣服破烂的秀才,看到他们,一个就说:“这不是丰家巷婊子家掌柜的乌龟王义安!”另一个说:“怎么不是,他怎敢头戴方巾,冒充秀才!”两个不由分说走过来,扯掉王义安的方巾,揪住他痛打。牛玉圃要扯劝,也被狠啐一口,只好拉了牛浦溜了。王义安被打得鼻青脸肿,被店里人做好做歹地哄劝,忍痛摸出几两银子塞给秀才,抱着头跑了。吴敬梓寥寥几笔,安排了一幕讽刺小品在这酒楼上,相应的几幅图中,取景镜头多角度旋转,前后左右,高低俯仰,这酒楼的格局也都给我们看清楚了——我真想上这酒楼看看呀。看过这本小画书后,我再去酒楼吃饭,对酒楼的空间格局更感兴味了,点好菜,就去洗手,转弯抹角地走一圈儿,看楼上楼下吃饭的人。靠窗和靠栏杆的座位最佳,小包间反而看不到外面了。

牛玉圃和牛浦本来素不相识。牛玉圃包了一条船上扬州去,牛浦是船家私带的客人,把他安排在船的烟篷底下坐,叫他别做声。天黑了,牛浦从板缝里偷眼看舱内,看见他们点起灯笼,看牛玉圃面前摆了四盘菜,他一边饮酒,一边摇头晃脑地念诗。吹灯了,这一夜东北风紧,三更时潇潇飒飒地下起雨来,烟篷芦席上漏水,牛浦翻身打滚地睡不着。天亮了,又看见牛玉圃的几个长随打伞上岸去买菜,还有一个拿了一只金华火腿蹲在船边洗。菜买回来,他们做饭:一尾时鱼、一只烧鸭、一方肉,还有鲜笋、芹菜,整治出四大盘,好豪华的早餐呐。牛浦和船家吃的是萝卜干饭。牛玉圃忽然推开一副舱板,看见牛浦,就问:“这是什么人?”船家忙陪着笑脸解释说:“这是小的们带的一分酒资。”——这是行话,说得委婉,船已被包租了,船家再暗中捎带一个乘客,额外赚几个钱,说是“酒资”。这幅画里,船家的笑脸颇可圈点,是跑惯江湖的人做出来的笑脸,也是见过江湖百业各色人等的人才画得准确的笑脸。

(《儒林外史》连环画,吴敬梓原著,上海新美术出版社1955年初版。《范进中举》,吕品绘;《凤四老爹》,陈履平绘;《沈琼枝》,钱笑呆绘;《盐商万雪斋》,赵三岛绘)

2017,10,5-7

文:蔡小容

编辑制作:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。