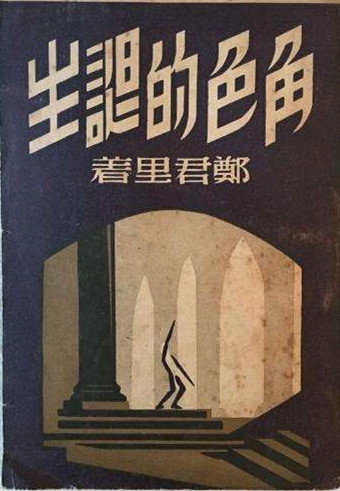

郑君里著《角色的诞生》,于抗战转折点的 1942 年动笔, 1947年初版于三联书店,至今已经 70 年有余,其间重版多次,是中国戏剧电影史上极其重要的理论著作。郑君里的表演理论,不仅来自对海外戏剧理论的广泛深读与翻译,也来源于他作为演员和导演,在中国20 世纪坎坷多舛的历史环境中,长期紧贴社会现实的深耕与实践。

1942 年,在提笔撰写《角色的诞生》时, 31 岁的郑君里已是战时演剧电影界的领军人物之一。他与章泯合译的斯坦尼斯拉夫斯基所著《演员自我修养》1941 年刚付印出版,他导演的第一部长纪录片《民族万岁》也刚刚收尾,之后成为那个时期纪录片的一座巅峰。这位在话剧、电影界已有十数年表演经验的优秀演员,在救亡文艺运动中,同时参与戏剧、新闻片、电影和理论的创作工作,在战时丰富的跨媒介、多形式的创作空间里吸收养分,实现着从演员到导演的重要转型。 1942 年夏天,郑君里随“中国万岁剧团”,在嘉陵江边进行长达 40 余天,有数十影剧工作者参加的有关戏剧表演的座谈。在集体讨论中,朋友们的实践经验和他的艺术感受相互交融,使他产生强烈的理论创作欲望。《角色的诞生》就产生于这样的历史契机中。

《角色的诞生》分为四章。在第一章中,郑君里主要讨论了两个表演流派,一派着重演员在形体表情上对角色外形的模仿,另一派更重视演员内心对角色的体验。模仿还是体验,在此,郑君里清晰地表达了对后者更高的评价。

郑君里对于模仿的不满,来源于他对机械化和程式化表演的反感。他认为,当演员通过模仿来表演的时候,“并不是创造一个有生命的角色,而是运用许多分门别类的现成的方法,机械地拼制成一个角色”(见本书 11 页)。

自然,郑君里知道“模仿”有其方便可靠的优点。当演员找到了一个理想形象的时候,“最妥当的办法”是把这个理想的外在形式固定下来,在今后的表演中重复模仿这个固定的样板。这样就不必担心在每次表演中,演员由于情绪的自然浮动,偏离了这个理想的外在形式,达不到既定的效果。

然而,郑君里更懂得,这样的“捷径”,虽然能暂时满足观众,但长久下来,必然会遏制演员作为有血肉心灵的人,在演艺和感悟上的成长。郑君里借用斯坦尼斯拉夫斯基的“人—演员”一词,坚持演员首先是人,“是个高级的有机体,他的行为、思想、情绪都浑然一体地活动在这有机体里。人—演员不是无生物,可以施以解体的”(见本书 28 页)。 如果在表演中,演员无法关照自己的情绪和心理活动,而必须把内心和身体分割开来,将他们的形体出借给舞台,在上面重复一些固化的形式,那对郑君里而言,这些演员就根本没有实现人的价值,他们变成了如机器或者“无机的傀儡”一般没有生命的物品。

▲《奋斗》剧照

郑君里对表演机械性、零件化和标准化的反对,在当时的语境下,十分耐人寻味。零件化和标准化,正是现代工业化进程中必不可少的步骤,也是“现代性”的重要特征。郑君里所著、 1936 年出版的《现代中国电影史》开篇就写道:“电影的企业基础产生于近代的机械文明。” 然而,郑君里成长在十里洋场的上海,又亲历了抗日战争的血雨腥风,他对浸润在资本主义逻辑中、并为帝国性扩张提供物质基础的现代工业,有着清醒的认识。一方面,他目睹中国的“土著电影”在西方资本和技术的垄断下,举步维艰,深知电影是工业产品,必须依靠工业化、产业化,才能在竞争中存活。另一方面,他作为从业者,深刻体会到“电影之艺术性与商品性的矛盾” 。演员的劳动,不但被第一时间商品化,而且在零件化、标准化、组装化的现代工业框架里,演员也如流水线工人一般,被迫无思想地把虚假经验的碎片组装起来,来满足一时消费,在劳动被异化的同时,面临着被剥削、淘汰、取代的命运。郑君里写道,演员们“哪一位不是给制片者接二连三地用一些大同小异的剧本把他们的人格的特点挤干,直到观众看得倒胃口时,便把他们当废料丢掉,另外找新的 ! ”(见本书 22 页)。

在郑君里看来,每一场演出,不该是程式化的重复劳动,而应当是演员通过对角色的揣摩,和对自己渐长的人生经验的挖掘,重新诠释和再次创造的过程。他关注演员“心田”的耕耘,相信每个演员的“内心深处也许还埋藏着一些更深的元素,只有在他自己深沉地内省时才感觉到它的活动”(见本书 24 页)。只有未被异化的劳动过程,才能保护这样的心灵火花,使之不致湮没。

自然,这样注重人本体验的创作方式,要求演员每一场演出都重新体验,心体相连,它肯定不如程式化表演那么稳定。但郑君里认识到,这种人为的稳定性,与灵魂的自由激荡或社会的辩证动态相比,是苍白的、非人的。在这里,郑君里已经在哲学意义上提醒我们,辩证、动态、灵活、真实,而非虚假的稳定、僵化、固化,才是我们的认识论应该走向的地方。

▲《一江春水向东流》片场

在《角色的诞生》第二至四章,郑君里从自己的表演经验出发,汇总了 30 多位在嘉陵江边参与讨论的演员们的经验,着重讨论演员在创造角色时面临的主要问题。比如,第一次看剧本时,“理性”与“感性”认识孰先孰后;在排演中,“心”与“体”如何配合;在演出中,“意识”和“下意识”之间如何达到平衡,使得演员既沉浸其中、释放直觉,又保持一定的控制和自省。

这些在演剧实践中获得的经验和洞见,不但是本土表演理论的萌芽,也蕴含着超越演剧艺术,涉及更多层面的哲学思考。“心”与“体”,是郑君里笔下比较重要的一组辩证统一的关系,两者又和“时间”与“空间”、“内”与“外”有着对应关联。一方面,演员通过回溯自己的人生经验,寻找恰当的情感回忆,将体悟和感情,注入对角色的意象的把握之中。这个过程是内敛的,并因个人记忆,有着时间上的深度。另一方面,在排练,尤其是规定情境里的集体排练中,演员通过形体的实践,感受舞台环境空间,与这个空间里的其他演员发生互动,展开对角色形象的试探。这个过程是外向的,是个人身体对环境动态的直接体验。心与体,内与外,时间与空间,辩证统一,相辅相成,让演员和角色互相靠近,最后达到你中有我、我中有你,既合又分的状态,如郑君里所描绘的:“你从心坎里流出那角色的愿望,角色因你的生命而得到生命,你在自己身上看到了角色,同时在角色身上看到你自己。”(见本书84 页) 而当演员和角色,到达这 “你中有我”的状态的时候,演员对角色的把握,就已经欲罢不能,在下意识里,他们也与角色发生交通、共鸣,从而不知不觉做出角色下意识里才会做出的行为,产生演员无法预料或意识到的丰富细节。

与“心” 和“体”一样,“意识”和“下意识”也是郑君里理论思考中的一组重要的辩证关系 ,从中可以看到他对现代心理学、行为学和演剧理论的仔细研读,尤其是斯坦尼斯拉夫斯基的影响。郑君里认为,优秀的演员既要沉浸于角色之中(下意识),又同时要保留一份间离和自觉(意识)。只有达到这样一种“忘我”和“自觉”间的平衡,演员才既能调动起下意识的原创力,又能对情绪的收放有一定的控制。他将演员情绪比作长江水,“江水之枯涨无常,也像演员情绪之自发难制”(见本书 103 页)。 因此,演员需要对角色的心理历程有全局的把握,也需要有美学的组织能力,将角色如交响乐一般,富有层次、复杂但有序地表现出来。

正因为表演是这样伟大的创作过程,郑君里在此特别强调演员在排演中的创作权利。郑君里坚决反对一些把演员看成导演手中之“傀儡”的演剧理论,并提醒导演不可压制演员的创造力,而必须将自己的创造性“建立在演员的创造性之上”(见本书 93 页)。其实,郑君里对演员艺术创作的尊敬,也是《角色的诞生》成书的原因。郑君里写道:“自来演员们都很少把他们的经验写下来,自来一般人也没有意会到这会有什么损失。”(见本书 40 页)然而,在一切都可能化为乌有的战争时期,他却执着地收集着这些从实践中来的回声,并通过提炼,使它们放射出理论的光辉。你中有我,你我共存,忘我之中保持自觉——这些辩证动态的思辨和实践,不仅是舞台理论,更是伦理哲学和认知哲学的重要命题,它们打破了主客体之间的藩篱,将心与心之间的开放性和“同理性”照亮。

▲《一江春水向东流》剧照

从 20 世纪 40 年代后期到 60 年代中期,郑君里进入作为电影导演的创作盛期。 他的理论探索,在这期间,从表演艺术,走向了对电影各要素的综合思考,他对美学的思考也越来越与中国传统戏剧、美术、文学产生关联。

在 20 世纪上叶,戏剧现代化的呼声中,传统戏剧被认为过于程式化,不够写实逼真。郑君里在《角色的诞生》中也有过类似批评。但同时,郑君里也深知民族文化的重要性,他在所撰《中国电影史研究》中,就已经提出“土著电影的生长的契机存在于电影的思维性的形象(艺术性)与民族文化之不可分的关系”。中国影剧实践,必须在传统美学、本土经验和外来理论的糅合与创新中开辟新天地。

在《角色的诞生》中,郑君里已经提到,演员必须在“忘我”和“自觉”中,实现对情绪收放有度,达到对角色既真实又有所提炼的美学表达。当时,他举了交响乐的例子,提示这些不同的媒介之间互享的美学准则,从音乐的角度来启发影剧表演。此后,他对电影美学的探索,涉及更多中国传统表演和艺术形式。“虚与实”“神似与形似”,成为郑君里思考如何在现实主义的电影中,增加更丰富、自由、精炼的“假定性”表达。

“假定性”,简单来讲,是指艺术形象不完全遵循所表现对象的自然形态,而有意地偏离自然的艺术手法,目的是实现对日常的提炼,并产生超越日常的美感。中国传统戏剧丰富的“假定性”表达,包括抽象的舞台道具、程式化表演,以及对时间空间在舞台上的自由拉伸,曾经在 20 世纪早期给欧洲现代戏剧带来崭新的灵感。同时,中国传统戏剧的艺术惯例,又与中国普通观众有着长期以来约定俗成的默契。舞台上的表演再超越日常,观众依然觉得合情合理,为之动容。也就是说,传统戏剧的假定性,与生活既相异又相融,既植根于现实,又不被现实束缚。它提供的美学体验是多方面的。一方面,它能更好地表现角色的心理历程,把本来藏于演员内心的意象和潜台词,用更自由精辟的方法表达出来。另一方面,它能让演员和观众既投入,又有间离感,既入戏忘我,又出戏思辨,并能察觉舞台的存在,体会表演的形式美。

郑君里在导演实践中渐渐感受到,传统戏剧 “假定性”美学运用,对中国电影的时空构建,和表演、导演艺术的创新都至为重要。他认为相比话剧,中国传统戏剧的时空构建更加自由,也比话剧更接近电影。“戏曲在表现地点和空间上有完全的自由,同时还可以把任何不同的地点和空间连接在一起。” 同样,传统戏剧对时间自由压缩和放大的表现方法,也对电影对时间的掌握有启发性,可以“把一刹那间的情景扩充为具有一定的宽度、广度”。

▲《乌鸦与麻雀》剧照

郑君里在 1958 年完成的《林则徐》中,已经融入传统戏剧的手段,如赵丹扮演的林则徐在影片中首次亮相,上殿叩见道光皇帝,受了京剧的“上场风”的启发,将京剧老生的四方步融入表演,突出林威严肃穆的气派。当林被罢官,摘除顶戴花翎时,赵丹保持身体极度静止,目光如火,双手缓慢上举,摘下官帽,面容和双手同时微微颤动,显示内心悲愤,也有传统戏剧表演的影子。

1961 年完成的《枯木逢春》,借鉴了更多传统戏剧的表现手法。影片开始,战乱之中,苦妹子与家人在坟地失散。郑君里借用越剧《拜月记》中,兄妹失散时多次过场、反复强调的手法,通过多个寻亲的“过场”镜头,渲染凄苦情绪。解放后,东哥重返故地,在血防站与苦妹子久别重逢,带着她去见母亲。尽管回家的实际路程不可能那么长,郑君里参照了越剧《梁山伯与祝英台》的《十八相送》,放宽时空,情景交融,用了三十个镜头,尽情渲染新农村的美景和久别重逢的喜悦。而当苦妹子独自离开东哥家,心急如焚跑回血防站要求治疗时,郑君里从梁山伯故地重游的《回十八》得到启发,让苦妹子原路返回,“在同样的景色中以人物不同处境、不同节奏的对比”,来突出她黯然神伤但急切求治的心情。当苦妹子为了不连累东哥,关上房门拒绝和他见面,郑君里受京剧《拾玉镯》隔墙谈情启发,让镜头不受拘束,平移过门,使门前门后两个恋人的脸部特写,隔着门,在同一幅画面出现。

▲《枯木逢春》剧照

这些不按自然形态,有意与其相偏离的“假定性”手法的存在,以及郑君里在导演笔记中对古代诗词、绘画、戏剧的大量引用,让我们看到这位才华横溢的影剧实践者,逐渐探索形成的新的美学方向。电影观众在解放后急速扩大,尤其在农村地区增长很快,因此需要新的喜闻乐见的电影形式。郑君里的美学探索,突破和延伸了他之前对斯坦尼斯拉夫斯基的研读和《角色的诞生》中的探索。

▲郑君里夫妇

他在问,如何用电影语言让观众去遐想角色的潜台词;如何将传统程式融入表演,使观众在“入戏”的同时,也获得“看戏”的享受;如何借用传统美学中的虚、实,来丰富电影的现实主义语汇,让它不仅与日常相通,又能超越日常,走向理想和自由?

他曾试图走得更远,创造出他自己的导演体系。但是,这一切至 1966 年终止。 郑君里与同年代的中国艺术家一样,经历了那个阶段的艰难。在《角色的诞生》中,郑君里写道:“我搁下笔,抬头望望窗外的天,假使没有繁星的闪眼,我将不会感到夜空是如此的深邃、无限;远远飘来一两声击柝,打破了静寂,我才格外体会到那无言的万籁,那旷阔而亘长的夜。”(见本书 102 页)

70 年后,在纽约六月的夜晚,我们也即将收笔。在我们面前,夜色也正在降临。时空连接,我们听到郑君里恣意汪洋地呼喊:

“殿下,演员们到这儿来了 ! ……是世界最优秀的演员——”

——荦荦大端 ! 让我们记住这声呼喊。

作者:钱颖(美国哥伦比亚大学东亚系助理教授)

郑大里(美国哥伦比亚大学东亚研究所助理研究员,郑君里之子)

编辑:陈熙涵

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。