樽本照雄著、李艳丽译:《林纾冤案事件簿》,商务印书馆,2018

“清末小说研究会”可以说是樽本的个人研究会,或者说是他的笔名。《清末小说》年刊实际上是樽本个人的杂志,编辑、校对、发行、集资、印刷费等都由其一人承担。

众所周知,中国的现代文学与日本文坛关系密切。当现代文学的源头向前追溯至晚清时,我们亦发现日本在中西方文学文化交流中的中枢作用。在日本,以樽本照雄为代表的“清末小说研究会”成为晚清小说这一前沿领域研究的重要阵地。该研究会自1977年创建之后,成就斐然。其集大成之《清末民初小说目录》于2002年引进中国,现已成为研究者的必备书籍。研究会发行的期刊上刊登的论文,常常是该方向上的前沿研究。近年来,中日学术界联系紧密,这些期刊上经常发表中国学者的论文,网罗中国近期出版的有关晚清小说、晚清翻译文学研究的书籍信息。这个平台亦为“中国文学研究走出去”提供了有效的合作研究模式。

然而,我们不得不提问的是:为什么中国的晚清小说书目是由日本人制作的?在晚清翻译小说研究中的一个重要主题——林纾研究上,国内学术界研究成果众多,但樽本照雄《林纾冤案事件簿》(清末小说研究会,2008年)对百年来学术界关于林纾“误译”的定论提出了质疑。可以说,他所举出的证据几乎颠覆了国内对林纾尤其是林译小说研究的看法。2008年我在日本购得原著,一读,林纾没有瞎译的事实令我大吃一惊。

2014年,承蒙福建工程学院林纾研究所首任所长苏建新教授与南京大学文学院苗怀明教授的斡旋,我幸运地承担了该书的中文版翻译。福建工程学院起源于1896年由林纾、陈宝琛等人创办的“苍霞精舍”,中译本2018年7月由林纾生前大量著作授权的商务印书馆出版发行,实在是非常有缘。该书出版后在学术界引起了较大反响与讨论,我便想借此机会,谈一谈日本的晚清小说研究。

《清末民初小说目录》#FormatImgID_1#

樽本照雄编:《清末民初小说目录》(第10版),清末小说研究会,2018

国内目前对日本的晚清小说研究介绍不多,不过,比如范伯群《为转型期的中国文学史破解疑案——推介樽本照雄的〈清末小说研究集稿〉》(《中国现代文学研究丛刊》,2007年第3期)介绍了樽本对清末民初小说研究中的若干疑案的揭破,指出“发现”是樽本治学中的关键词,认为“在过去的研究成果上要是没有加上新的‘发现’,那么这篇论文就不值得发表”。这个看法是一个共识。

在日本的晚清小说研究所取得的各项成就中,毫无疑问,《清末民初小说目录》是最大的(2009年在日本获得第九届芦北奖)。虽然前辈学者阿英著有《晚清小说史》《晚清文艺报刊述略》《晚清戏曲小说目》等书籍,尤以《晚清小说史》最为著名。但是,在阿英所处的年代,资料收集受到了一定的限制,而研究方法及学术观点也会随着资料的新发现而改变。所以,半个多世纪以后的学术界显然需要一份更新的晚清小说研究书目录。樽本说:“刘永文编《晚清小说目录》(上海古籍出版社2008年)出版了,这是自阿英的《晚清小说目》(编按,系《晚清戏曲小说目》之一部分)发表50年后,中国研究者自己编写的真正的目录。其特征在于多采用报刊小说。我写了书评。可惜的是,晚清翻译小说依旧是空白的领域。”(《清末小说通讯》,2009年7月1日)所以,作为对中国学者制作的目录的完善,日本学者编写了《清末民初小说目录》。自1988年最初出版《清末民初小说目录》(以下略称为目录)起,经过增补订正,于1997年出版了《新编清末民初小说目录》。其后,亦有不断地订正与增补,至2018年《目录》出了十版。

《清末小说研究》第1号,1977.10.1

《清末小说通讯》第1号,1986.4.1

要开展文学研究,第一需要的就是该对象领域的书目。《目录》网罗了晚清至1919年间发表的创作作品及翻译作品的题目。按照实物,一一确认这些作品的信息是非常艰巨的工作,但是著者克服了重重困难,并且将中国忽略的文学运动、包括翻译作品在内都一并辨析清楚。可惜的是,这么重要的书目是日本学术界的成果,是日文版的。后来,在晚清小说研究者郭延礼先生的斡旋之下,齐鲁书社于2002年出版了中文版。“郭延礼先生强调,清末民初小说目录在中国出版具有重要的意义,所以在出版社与我之间做了牵线。这是与经济利益无关的出版。仅仅出版了300册就可以明白。……这的确是日中合作完成的。”(“清末小说研究会”http://www.biwa.ne.jp/~tarumoto/)

为纪念日本立命馆大学名誉教授、中国文学研究家桥本循(1890—1988,雅号芦北),1989年成立桥本循纪念会,旨在促进东亚学术文化研究。1991年设置了“芦北奖”。

中文版的目录共收入了19000条书目,在第六版目录中增加至33029条。其中,创作24945条、翻译8044条、创作与翻译的合计为40条。

《目录》的研究对象是中国小说,但编者却是日本人。诚如编者所言:“在日本编辑这种目录,这本不应该是我的工作。我不断地意识到这一点,也希望自己这样去考虑。一个外国人,在远离中国的地方,搜集整理自己不擅长的汉语文献,这可能吗?即使最终能够完成,但是否能编成一部可以使用的小说目录,我也没有把握。而中国学者根据实物一册一册记录,编成一部可信的小说目录,则是完全可能的。然而,尽管清末到民初的小说目录对研究很有必要,但却没有人从事这一工作。因此可以说,这是清末民初小说目录的第一次编辑整理。因为是在日本搞这项工作,所以就不得不借助第二手资料。”(《新编增补版·序》)对于文献研究来说,作为依据的“第二手资料”本身可能会有差错。这是很正常的事情,因为受到彼时的学术环境的限制或者一些其他原因而导致了误查,但关键在于,后来者对资料的不断订正,这样才能逐渐完善学术。《目录》之所以出到第十版,就是因为不断有新的发现、新的订正出现,而这些新的发现与订正亦有可能在今后被再次更正。总归是一个螺旋型上升的趋势。

《目录》最初在日本印刷了200部。在今天汗牛充栋的出版市场,这个印数即便对于学术书籍来说,也还是少之又少。但是在编者个人来说,已经尽力了。如此少的印数还能得以出版,一方面是因为有文部省出版经费资助。像“清末小说研究会”的年刊《清末小说》大约发行200册,季刊《清末小说通讯》的数量则更少,大约只有150册。这些杂志在日本国内发行,再邮寄到世界各国,其读者正是该领域的研究者。樽本说,“像《清末小说》和《清末小说通讯》这样的杂志,虽然有很长的发行时间(已有25年的历史),但除了专家以外,却没有多高的知名度,这是因为受到价格和发行量的限制。另外一个问题是,中国的研究者在本国小说的研究方面,对外国人的研究或外国的研究杂志并不重视。当然,用外文写研究论文的确勉为其难,这是可以理解的。”

日本是“外国”,外国人研究中国的文学,研究者少而专业的书籍期刊少,这并不奇怪。可是,“令人吃惊的是,在中国,根本没有以清末民初为研究对象的专业期刊。20世纪80

年代,曾经发行过类似期刊,但只出了三期便停刊了。”这是从前的情况,不过现在中国也没有晚清小说的专门杂志。一些权威的期刊,如《文化遗产》针对的是古典文学,《明清小说研究》中的“清”大多是清初、清中,“清末民初”所占比例极小。至于《文学评论》几乎是现当代文学的天下,只有晚清小说中的翻译文学研究才能跻身于《外国文学评论》。这一现状对于晚清小说研究者来说是很遗憾的。

从前,中国的学术界可能受到一些主客观的原因而对晚清小说研究有所忽略,不过,近年来已经逐渐加大研究力度。并且,新一代研究者成长起来后,外语能力大为提高,在互联网、新媒体等技术条件的支持下,与国外的学术界联系日益紧密。

“晚清是一个由近代印刷术支持的杂志时代。1902年,亡命日本的梁启超在横滨创立了小说专刊《新小说》,它象征着文艺杂志时代的开始。此后,以《绣像小说》为首,小说杂志陆续创刊。在欧美日本翻译小说的刺激下,创作小说的发表数量激增。经过辛亥革命,到民国初年,创作小说一直占据着数量上的优势地位。可以说,在文学革命以前,已经积累了丰富的文学土壤。这不仅仅是一个欧美日本翻译小说流入中国的时代,以上海商务印书馆和东京金港堂的合作为例,这也是一个实现基础阶段出版事业国际交流的时代。在与西欧文化的冲突、对抗和交流中,新旧势力的斗争愈演愈烈。窥探存在于这一混沌时代的小说脉搏矿藏,对清末民初小说研究有所裨益,这是《清末民初小说目录》编辑的目的。”(《新编增补清末民初小说目录·序》)可以期待,不断更新的《目录》以及中文版今后在中国及其他国家的学术界将发挥更大的作用。

《清末小说》和《清末小说通讯》

因持续出版发行《清末小说》和《清末小说通讯》,1996年樽本获得了第六届芦北奖,1999年,又因编辑《清末民初小说目录》,获第九届芦北奖。这是对在东亚学术文化研究方面做出杰出贡献的研究者的奖励。

《清末小说》创刊于1977年10月1日,至2012年10月终刊,共发行了35年。期间刊登了大量的研究论文,提供了晚清小说研究的重要文献。对于文学研究来说,有许多种研究方式。语言学、文学批评、文献考证、比较文学都是其中的一个方面,重视文献是日本学术界研究的一个主要特点。所以,在《清末小说》等刊物及专著中,对于所使用的文献资料的准确性、版本考证就常常成为焦点。《清末小说》第1号是刘铁云的研究资料专辑,从第2号起,陆续刊登曾孟朴、刘半农、吴趼人的资料。出于学历及财力的限制,该刊只在每年10月刊行。创刊之际,受到了很多前辈学者的支持。樽本回顾:“今年(1977年)3月10日,在竹内好先生的葬礼上,增田涉先生突然过世。去年夏天,我在做创刊准备,曾经去先生的家里拜访、约稿。那时,先生对我说:‘我来写,来支援你们。’这句话犹在耳旁回响。”日本现在有一份著名刊物《中国关系论说资料》,按年度、研究领域对在日本发表的研究论文进行收录,由哲学、宗教、文学、语言学、历史、政治、经济等分册组成。这份刊物是1964年,经日本著名学者宇野精一、贝塚茂树、金子二郎、仓石武四郎、野原四郎、吉川幸次郎推荐创刊的。由此可见,日本的学术传承既有“人力”上的资源,也有“物力”保证。一些著名的学者为了让专业领域研究发扬光大,可以单独申请出版刊号。

图片来源:桥本循纪念会网站

《清末小说》创刊时“文革”刚刚结束一年。1977年樽本访问北京大学,参观了刚竣工的图书馆。在文科第一阅览室及书库中只有文学单行本,却没有收藏文学杂志。新近创刊的《鲁迅研究》期刊倒是被无序地摆放着。阿英编《中国近代反侵略文学集》系列中的《中国近代反侵略文学集补编》尚未传入日本,在此查询时,却也未见。当时似乎北大图书馆里的晚清书籍也不是很完备(《清末小说》第2号,1978年10月31日)。

谈到藏书的问题,樽本讲到了阿英。当年,日本的报刊上刊登了阿英去世的消息(《朝日新闻》大阪版晚报,1977年8月

26日)。众所周知,阿英是晚清小说研究的开创者,收藏了大量的晚清小说及刊物。樽本很关心阿英藏书的去向。与此相类比,樽本说明了增田涉旧藏书被收入关西大学图书馆,当时正在进行整理工作。增田涉是鲁迅的弟子,他收藏的晚清相关书籍相当丰富,其中有李伯元《海天鸿雪记》全4册等珍贵书籍。但只要有人来借阅,他都会随意地取下书架,借给别人看。包括文学在内的文化,都应该是人们共同的财产。对待学术资料,应该具有公开、共享的意识,才能获得共同的进步。《目录》现在已经在网络上免费全文公开,并允许读者在个人使用范围内进行转载及复制。

1983年12月1日,《清末小说》第7号出版了中文版。次年第8号,将刊物《清末小说研究》改名为《清末小说》。《清末小说》创刊10年后,也是“文革”过去10年后,樽本参加了在淮安召开的刘鹗诞辰130周年学术纪念会,他说,看到了中国研究界变化的征兆,即对中国近代文学研究的投入。这样一来,以往被包含于古代文学中的近代文学就获得了独立,也就是对古代、近代、现代、当代进行了重新区分。出现了《中国近代文学研究》《中国近代文学评林》《近代文学史料》等研究期刊。随着晚清小说期刊的影印出版、研究刊物的发行、近代文学学会的创办,中国的晚清小说研究也发生了巨大变化。

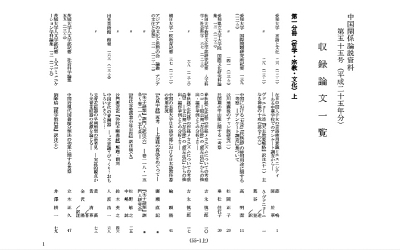

《清末小说通讯》季刊创刊于1986年4月1日,首期刊登了泽本郁马《商务印书馆研究情况》、樽本照雄《刘铁云的首次访日》、严廷亮《晚清小说理论研究论文目录》。根据对该刊历年发表的论文的整理,可以发现,这一领域的日本学者主要有:渡边浩司、神田一三、中村忠行、泽田瑞穗、樽本照雄等。同《目录》一样,随时都有订正消息,这对后来者的学习与发展提供了路径。

增田涉文库,关西大学,藏书约15000册,以西学东渐及鲁迅研究相关的资料为主。增田先生曾对为创办《清末小说》来访、约稿的樽本说:“我来写,来支援你们。”均资料图片

后来,该刊逐渐增加了中国学者的研究论文,如张纯、汪家熔、时萌、刘德隆、刘德平、魏绍昌、严廷亮、刘蕙孙、吴禧、刘厚康、夏晓虹、黄菊盛、袁进、李庆国、郭浩帆、于润琦、范伯群、裴效维、田若虹、韩洪举、周力、左鹏军、王学钧、胡全章、马泰来、欧阳健等一大批学者,其中不乏中国近代文学研究领域的著名学者。这些学者在日本的晚清小说研究期刊上发表论文,不仅促进了中国近代文学研究的发达,更重要的是使得“学术”走出去,获得了真正的“交流”价值,并且选题小而有趣,这是重视个案研究的体现。事实上,不仅在晚清小说研究方面,在明清小说研究领域亦出现了同样的趋向。这改变了以往那种重视“宏大叙事理论”或偏好用西方文艺理论来解构中国文学的研究方式,体现了扎实稳健的学风。

林纾是一个胡乱翻译的人吗?

“清末小说研究会”并不是通常意义上的学会组织,而可以说是樽本的个人研究会,或者说是他的笔名。《清末小说》年刊实际上是樽本个人的杂志,编辑、校对、发行、集资、印刷费等都由其一人承担。

以个人之力支持一个研究会、办刊物,难度可想可知。樽本照雄1948年出生于广岛,后来在大阪外国语大学中文系完成本科及硕士课程,取得了大阪外国语大学的语言文化学的博士学位。他曾经在1984年留学天津外语学院十个月。曾任教于大阪经济大学、神户大学、立命馆大学、同志社大学、冈山大学、奈良女子大学。出版专著十余部,编著及论文极其丰富。

林纾、魏易译:《吟边燕语》,商务印书馆,1904

樽本等学者继承了日本稳健的学风传统,对中国现代文学的开端五四新文学给予了充分关注。这一点,在后来著述的《林纾冤案事件簿》中得到了清晰的体现。如果没有五四新文学研究的基础,则不能把握整个中国现代文学的方向;如果对晚清小说不了解,则可能对新文学中的很多问题不能做出良好的解释。比如林纾的问题。

《清末小说》第30号(2007年12月1日)上刊登了樽本的文章:“持续骂了80年。几乎全世界的研究者都在批判林纾。批判林纾将戏剧翻译成小说。就是因为这个原因,林纾被斥骂为不能区分戏剧与小说的蠢货。即便连称赞林纾对文学做出巨大贡献的研究者,也毫无例外地认为林纾将戏剧译成了小说。可是,这个观点是错误的。因为林纾随意变戏剧为小说的事实,根本不存在。”

这个发现超出了樽本的想象。如此大规模的、长时期的林纾冤案,是研究史上罕见的案例。自2005年《清末小说》第28号刊发林纾研究的论文以来,经过多方探索,最终完成了专著《林纾冤案事件簿》。

林纾研究一直都是晚清小说研究中比较受关注的问题,因其译著甚丰,相关研究也可谓极其丰富。包括未刊行的单行本作品在内,林纾翻译了200余种小说,作品涉及英、美、法、俄、希腊、德、日本、挪威、西班牙等国,仅此而言就已经成为一个巨大的材料库了。然而,当我们将视线集中于林译小说时,我们也会很清楚地看到一个共同的研究观点:林纾不懂外语,所以出现了很多误译、漏译及改写的地方,他甚至连小说与戏剧的题材都分不清。

不仅如此,对林纾本人的评价也常常会落到“晚清时期的介绍外国文学的先进者”“民国时期的反对文学革命的遗老”这样的印象上,而这个印象从五四时期的《新青年》杂志一直延续到了今天。在这之中,有两个重要人物的评价不可忽略——郑振铎说:“他的在中国文坛上的地位已完全动摇了”(《林琴南先生》);鲁迅骂其为“法西斯(Fascist)”(《我的态度气量和年纪》)。

《中国关系论说资料》,论说资料保存会,2013。这份刊物创办于1964年,按年度、研究领域对在日本发表的研究论文进行收录,由哲学、宗教、文学、语言学、历史、政治、经济等分册组成。

对于这么长的一个时期以来的“冤案”,樽本不慌不忙地“剥茧抽丝”。他首先从五四时期的林纾批判谈起,在《谩骂林纾的快乐》一章中澄清了这样的事实:林纾最初无视《新青年》集团、即文学革命派对他的攻击。可是,他不能割舍对教育的期待与热爱。他通过向北京大学校长蔡元培写信的方式,述说了必须拥护古文、固守旧思想的信念。此外,还发表了短篇小说。而这就被陈独秀等人的《新青年》所抓住,文学革命派为了证明自己的存在,就必须树立一个强劲的敌人。通过钱玄同、刘半农在《新青年》上演双簧;陈独秀等人对林纾的批评,制作出一个以武力对文学革命派进行恫吓的旧文人代表的林纾形象。正是因为刘半农批判了林译莎士比亚小说,所以给当时的社会造成林纾是一个胡乱翻译的人的印象。这是起始。由此,所谓林纾将莎士比亚戏剧改成了小说、林译易卜生、斯宾塞、塞万提斯等等“冤案”就接二连三地发生了。针对这些“冤案”,樽本花费了巨大精力,细细追查底本,将其一一澄清。

众学者的观点大同小异,日本人也不例外。比如,池田孝写到:“有时将著名的戏剧翻译成小说体,添加了许多叙事,删除了对话,而变得面目全非。例如,莎士比亚的《亨利第四》《雷差得纪》《亨利第六》《凯撤遗事》及易卜生的《梅孽》(群鬼)等翻译成小说之类的作品,这是很大的遗憾。其错误之源之一在于口译者,这不得不让人痛感不懂外语是不能翻译出好的作品的。”(《林琴南先生与曼殊大师——中国文人的先觉者》)同样也是一篇日本人较早时期写作的专论,今泉润太郎说:“如果对文学史多少有些知识的话,就不会出现这种不合逻辑的想法吧。这种情况在《亨利第四》《雷差得纪》的场合中,演变成将戏剧完全翻译成另外一种小说的特技。”(《林琴南——通过翻译活动与评论活动》)宋云彬著,小田岳夫、吉田岩村共译的《中国文学史》,虽然现在无法追查到宋氏的原作,但因为该书被翻译到了日本,所以在日本的学术界也传播了这样的观点:“我国的旧文学者们,向来不辨小说与戏剧的区别,所以这是时势的原因,我们未必能够责备林纾。”实藤惠秀是著名的中国文学、中日关系史研究者,他撰写的《中国人日本留学史稿》(日华学会1939年)成为研究者的重要资料。不过,他在与实藤远共著的《中国新文学发展略史》中也表述了相同的观点。日本著名的中国文学研究者增田涉说:“可是,像这种事情,与其说是口译者的罪过,不如说是与林纾自身作为一个翻译家的态度有关的问题吧。”(《中国文学史研究》)

不胜枚举。这样的一种中日学界的“共识”,虽然没有写明来自何处,也就是研究者虽然没有举出郑振铎的名字,但可以看出是直接沿用了郑氏的观点的。

那么,我们不禁要问:研究者在提出一个观点时,是否都亲自调查了资料呢?也许,对“权威”的看重影响了学术界的一些研究方法。那么多的著名学者异口同声,他们的说法对后来者产生了很大影响。日本学者首先受到的自然是中国研究者的影响,而后,作为著名学者的他们的观点又对后来人产生了影响。那么,我们何以能够相信今天日本学者提出的观点就是正确的呢?——那就是实证,是新资料的提出。

樽本很奇怪:“以往的文章都批评林纾将戏剧改成了小说。那么,是怎样改成了小说呢?按理,研究者应该讨论这一过程吧。可是,奇妙的是,没有一个人进行过具体的说明。这究竟是怎么一回事呢?是因为这是理所当然的、不需要进行查证的事情么?”为了回答这个问题,他采用了最老实、最基础的文本对照的方法。结果一目了然,二者的内容相差很远。如果每一个研究者都认真地将英文与林译进行对照的话,那么也就不会出现所谓林纾将原来的戏剧改成了小说的结论。

那么,究竟林纾翻译所用的底本是什么呢?比如林译莎士比亚历史剧,为了得到这条书目信息,樽本花费了巨大的精力。简而言之,他亲手追查、亲眼验证了11种书籍,才得出了真正的答案。而这些版本,(1)Charles Alias(editor)&Herbert Sidney(illustrator):Scenes from Shakespeare for the Young,Ent.Sta.Hall,London,1885. (2)M. Surtees Townesend:Stories from Shakespeare,Frederick Warne&Co.and New York,1899(3)Mary Macleod:The Shakespeare Story-Book,1902等等,全都是20世纪初出版的国外书籍。怎样获取资料?值不值得花这样的精力去查找?因为很可能会一无所获,诸如此类的疑问,显然没有给他造成困扰。结果显示,原书为奎勒·库奇的小说化书籍 《莎士比亚历史物语》(Quiller-Couch:Historical Tales From Shakespeare,1899)。这也就辨明了郑振铎对林译的批判是没有事实根据的冤枉。这个定论,就是林译莎士比亚冤案。前述中日学界众多的讨论都承袭了定论,通过不断的重复而强化了对林纾的批判。

在有关林译小说的批评上,除了前述观点外,还有一个方式也是“被继承”了的——那就是郑振铎的论文《林琴南先生》(《小说月报》1924.11.10),这是他在林纾去世后公开发表的评论。可以认为,这篇文章正是后来林译小说评价的原型。“他不懂得任何的外国语,他的译书,乃由一个懂得原文的译者,口译给他听,他便依据了口译者的话写成了中文。他写得非常的快,他自己说,他每天工作四小时,每小时可译千五百言,往往口译者尚未说完,他的译文已写完毕。他的译文谬误,常所不免。”在郑振铎这段话的影响下,后来的研究中大致体现出两种评价方式。首先都是以确认林译小说有缺点为前提,然后再对其进行评价的,所以结果就分成了正反两种。一是林译有缺陷,所以林译小说不好;二是虽然林译有缺陷,但它对当时中国的文学界、对很多文学人士产生了重大影响,所以依旧具有很高的价值。对此,樽本认为,在最早提出这种评价模式的意义上来说,郑振铎的文章是一篇划时代的论文。

如同林译莎士比亚的问题一样,对于林纾翻译的易卜生、斯宾塞、塞万提斯小说也存在着相同的问题。要之,在针对林译小说进行批评时,并没有获得正确的证据,所以批判是不能成立的。不仅如此,持续的时期之长,参与的研究者之多,就不得不令我们重新审视这个问题。对于晚清时期的小说进行研究,不仅会遇到文献调查的困难,而且,像林纾这样的翻译小说还涉及到跨语言跨文化的问题。文学评论的方式有很多种,相对于欧美理论解析式,日本学术界更重视资料与证据的提出。

如此一来,以往中国对林译小说的批判在日本学者的眼中就成为了“冤案”。不过,有趣的是,樽本自问自答——“我与林纾又是什么关系?是否试图为‘法西斯’林纾平反?”——这句话令人哑然失笑。非出于“中国式人情”,而只是依据事实,对林纾及林译小说进行调查而已。樽本认为,中国的学术界百年来延续了“共同认识”,实则指出了国内学术不严谨、人云亦云的弊端。

晚清小说是中国的小说,但对其研究却是世界的。日本学术界在这一领域内所取得的成就,为学术研究整体做出了重要贡献,已经超出了是不是“中国人的研究成果”的讨论范围。如日本出色的鲁迅研究一般,日本的学术界是扎实于每一个点,当每个人所做的那个点拼起来时,就成为一个稳固的丰厚的鲁迅研究了。在晚清小说研究领域而言,中国也可以借鉴这样的研究方式,事实上,现在的学术开展也比较倾向于这个方向。

知己知彼,百战不殆。虽然对于日本学者而言,在日本研究中国的文学可能在资料掌握上不足;同理,中国的学者也缺乏对外部资料的掌握。比如在研究晚清的翻译小说时,倘若想追查日本的版本,想追查晚清文人在日本的活动情况,身处中国的学者也很难获得有力的资料。这就需要双方共同协作。学术是全人类共同的财产。丰富、充实之,是每一个研究者的使命。

作者:李艳丽 上海社会科学院文学研究所助理研究员

编辑:周俊超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。