▲塞巴斯蒂安·蒙斯特,欧洲女王形制地图,1570

【导读】当我作为一个历史学家评论某些人的信念不合理的时候,我并不必然是在从一种文化不正当地进入另一种文化,而是以他们自己在社会中的思考方式为根据,判断他们的观念是否融贯,是否有证据,等等。我根据的是他们自己的观念。因此我讨论的不是唯一的理性标准,也不是我的理性标准,而是他们的理性标准,这在我看来是历史学家的任务。

今天这一讲的主题是“谈文本的解释”。然而,在开始之前,我想说我自己是一位哲学史家,特别是道德和政治哲学史家,因而也是一位钻研哲学文本的学者。

(一)

在讨论两位在欧洲的政治哲学领域非常有影响力的人物——意大利的尼科洛·马基雅维利以及英国的托马斯·霍布斯以前,我想大概谈一谈在我看来解释文学与哲学文本的最富有成果的方法。我们在处理文本时应该持有一种怎样的思想状态才能得到最多的收获?这是我在整个写作生涯一直思考的问题。在这次讲座的后半部分,也是在我看来更重要的部分,我非常希望能听到你们对此的想法,我们将一起来讨论。

在西方文学与哲学的文本解释传统中,有一种路径广受欢迎,那就是将文学与哲学文本从本质上看作是对信念的陈述(statements of belief),因此解释者的工作是要识别(identify)与解释这些文本所包含的信念。在文学研究领域,这种方法是目前最有影响力的文学批评流派“新历史主义”所秉持的,他们自称在“拷问”文本,迫使文本显露自己的信念。但是在我看来,这并不是一种富有成果的方法。在小说中,读者也许可以从叙述中推断出某种信念,但是在诗歌中,尤其在戏剧中,还会是这种情况吗?根据戏剧的大传统,戏剧作家显然要将不同的观点戏剧化,使它们相互对抗,而他自己则退居幕后。因此对于那些伟大的戏剧作品,我们很难想象可以明了作者的信念。

对于哲学文本,我同样不认为识别信念是一种正确的方法。让我们以马基雅维利的政治理论为例。在他最著名的作品《君主论》的第十八章,马基雅维利告诉我们,如果你想要保持权力,并且实现伟大的政治目标,你就应当效法狮子与狐狸。根据传统的解释方法,这段话就是马基雅维利所表达的信念,因此我们要做的就是解释这个隐喻,即政治事业的成功依赖于暴力与欺诈。当然,我并不否认这是马基雅维利的信念,但我认为这种解释并不充分。我想说的是,马基雅维利的写作是有特定的文化语境的,他的《君主论》属于文艺复兴时期广泛流行的一种文体,即君主宝鉴(book of advice to princes)。而在这一领域,文艺复兴时期的作家们广泛地受到古典作品的影响,尤其是西塞罗的《论责任》。

在《论责任》中,西塞罗告诉我们,要保持政治权力,就需要拥有virtus。Virtus通常被翻译为德性(virtue),这并没有错,因为西塞罗认为virtus包括了勇敢、明智,以及最重要的正义。但是,西塞罗同时也玩了一种文字游戏,因为在拉丁语中,vir表示男性。所以在西塞罗看来,政治领导是与男子气概(manliness)有关的,它是vir的品质。但是在马基雅维利的文本里,他将男性的品质与野兽的品质对立起来,认为君主必须同时拥有这两种品质,并且要获得政治成功就需要效仿像狮子与狐狸那样的野兽。因此在这里,西塞罗的理论遭到了质疑,光有男子气概是不够的,兽性同样必不可少。此外,西塞罗在《论责任》中还谈到,不正义的做法有两种,一种是用暴力,一种是用欺诈,两者都不值得人去效仿,因为第一种属于狮子,第二种属于狐狸。现在我们清楚了,马基雅维利在那段话里其实是在引用西塞罗,是在提醒读者注意这本在当时最受尊敬的关于政治德性的作品,但他同时也是在驳斥、嘲弄西塞罗。因此我的看法是,马基雅维利并不是只是在陈述自己的信念,他同时也在引用(西塞罗)、提醒(读者)、质疑与讽刺(传统的主张)、反驳(人文主义政治理论的标准观点),从而使我们重新理解政治德性这一概念。所有这些工作都在一句话中完成了。

如果从这个角度来看,我们就能更丰富地理解马基雅维利。他不只是在陈述自己的信念,而同时也是在介入当时的政治辩论,一种讽刺的、包含敌意的、蔑视性的介入。当然你也可以从中识别出一些马基雅维利的信念,比如他认为西塞罗是荒唐可笑的。但我想关注的,并不是马基雅维利在这句话中确认了什么,而是他在做什么(what he is doing),即他在引用、提醒、质疑、讽刺、反驳等等。所以我的结论是,在解释文本时,最富有成果的方法不是专注于作者确认了什么信念,而是把作者看作是在介入不断进行的社会辩论之中。从更学术的角度来说,我认为解释的词汇不应当只是传统的有关意义(meaning)的词汇,而是至少也要以同样的程度关注语言的第二个维度(即行动)。因此我想做的不是解释文本的意义,而是揭示它的意图(intention)。我想把这一主张应用于所有的哲学文本。不管它们有多么抽象,我都想问一问,这个文本是想做什么,是一种怎样的介入,它与当时的思想现实是一种怎样的关系。

这种看法当然会给我带来很多麻烦。通过关注文本的意图,我似乎在恢复一种备受质疑的观点。这种观点在我的那一代人中,尤其遭到法国怀疑主义者的批评,特别是德里达在1967年发表的《论文字学》。他们的观点是,当你讨论意图时,你讨论的是一种心智事件(mental event),而对此你根本无法获得确定性,你无法对意向性(intentionality)发表任何主张。

对此我应当如何回应呢?

让我们回到刚才的例子里。我认为我成功地揭示了马基雅维利的某个特定意图。在我看来,这些意图并非心智事件,因为它们完全是公共性的。比如,我现在向你们挥手,是在表示道别呢还是在表示警告呢?你们肯定知道我的意图,因为习俗会告诉你们。这是一个公共的行为。马基雅维利和西塞罗也一样,当你阅读他们的时候你会发现,这一位是在批评、讽刺另一位。因此,我所说的意图并非一种私人性的心智活动。

但是后现代批评家对我这种观点又有进一步的反驳,即大多数语词总是有多种意义。用德里达的话来说,你永远不可能消除歧义,不管你说话的意图是什么,总是会出现你意图以外的东西,因为语言本身总是会盖过你的意图。因此,在德里达看来,如果你要将文本表达出来的意义看作是文本作者的意图,那你犯了一个低级错误。

对于这种观点,我有两种相对立的评论。首先它无疑是一种非常重要且有价值的观点,它对文学批评很有意义,包括文本的歧义性、修辞性等等。我们当然不会幻想,说话者的意图只有一种可能的解释。在这一点上,我完全同意以上的看法。但是如果拿它来批评我的观点,我认为它是不得要领的。我讨论的意图不是与意义相关,而是与行动(action)相关。不考虑意图,我们是没办法理解行动的。行动之所以是行动,是因为它包含了意图。例如道别与警告都是一样的身体动作,但却是不同的行动,因为它们包含不同的意图。因此我想说的是,我接受后现代主义所有关于歧义性的主张,但它们并不会影响我的有关“意向性”的观点。

现在我想总结两点。首先,所有的哲学文本,不管它们有多么抽象,都是一种论战性的介入,都是在参与当时存在的辩论。因此在哲学与意识形态之间并没有一种绝对的分别。其次,如果所有哲学文本都是一种朝向公共领域的社会行动,那么我们最终得到的不是某个个别作家的文本,而是话语(discourse),要理解其中一个文本就必须同时理解其他所有文本。

(二)

在接下来的第二部分,我想讨论的问题是,如果你想识别文本所表达的信念——我不否认文本存在诸多信念,那么你应当持有一种怎样的思想状态?我们同样可以从广泛流行的看法开始。有两种彼此对立的方法在英语国家非常流行。第一种方法认为,在识别文本的信念时,最重要的问题是要确定它是真还是假。许多像查尔斯·泰勒(Charles Taylor)、菲利普·佩蒂特(Philip Pettit)那样的哲学家秉持这种观点。用佩蒂特的话来说,我们之所以首先要问是真还是假,是因为虚假的信念表现出了理性推理的失败。因此如果你要试图解释一个信念,你要解释的是为什么这个信念会失败。于是你要去寻找,是哪些“社会机能和心理压力”阻碍人们看清这些信念的虚假性。

举个例子,在欧洲的中世纪以及现代早期,有很多人相信巫术的存在,相信可以通过咒语伤害别人,并且认为它与魔鬼有关。法国历史学家拉迪里(Le Roi Ladurie)在其《朗科多瓦的农民》一书中对此有过经典的讨论。他认为这种关于巫术的无稽之谈只能被解释为一种深度的、混乱的心理压力,因此历史学家的任务就是要解释人们为什么会陷入这种压力。请注意,这些学者清楚地区别了理由(reason)与原因(cause)。要解释一个人为什么持有真的信念,就是表述那个人自己的解释;而要解释一个人为什么持有虚假的信念,则会是一种相当因果性的解释,即解释是什么导致了他们的思想混乱。拉迪里就是这么来解释巫术的。他认为,宗教改革时代的宗教战争导致了社会共识与信任的崩溃,人们越来越怀疑、害怕自己的邻居,因此当某些灾祸发生时,他们就倾向于认为是邻居害的。

在我看来这种方法存在重要的缺陷。因为以这种方式提问就是在假设,每当遇到被我们认为是虚假的信念时,我们的任务就必须是解释理性是如何败坏的。从拉迪里的角度来看,由于显然不存在巫术,问题就变成了如何解释这种疯狂的信念。但是,这样做就是把持有合理、合适的信念与持有被历史学家裁断为真的信念等同起来了。这种错误存在于两个方面。其一,某人可以持有真的信念,却毫无任何合理的理由;其二,某人持有一个自信为真的信念,虽然被我们认为是虚假的,却有着一些非常合理的理由。因此在做历史解释时,我们需要的不是区分真与假,而是区分合理持有的信念与不合理持有的信念。当你碰到一个不合理的信念时,你确实要做一个因果性的解释。但是重要的是,我们总是有可能在遵从一个时代最卓著的法规的同时,却达到虚假的信念,这是我们所有人都经历过的。因此,将虚假的信念与理性的败坏等同起来,就是在还没认识到是否适当前,就去排除某种解释而偏向于另一种。拉迪里的问题在于,他忽略了另一种解释巫术信念的可能:这些相信巫术的人们,是否拥有其他的信念,从而为有关巫术的信念提供了理由?在这种情况下,相信巫术可能就是合理的,而拉迪里所讨论的社会原因则完全可能是不相干的。这种可能性当然是存在的。当时的大多数人都相信基督教的《圣经》,相信它是上帝说的话,而《圣经》反复地告诉我们巫术是存在的,它能够造成伤害。因此,相信巫术的存在完全有可能是合理的,它与其他信念共同组成了一套信念。

现在让我们来看第二种方法。这种方法在英语国家有两位代表人物:托马斯·库恩——《科学革命的结构》的作者,以及理查德·罗蒂,他们有着为数众多的追随者。我想罗蒂的《哲学和自然之镜》肯定有中译本了,他也许是上一代最有名的英语国家的哲学家了。罗蒂与库恩都会同意,我们没必要探究人们的信念是真是假,他们想要坚持的是,一个人只要使他的某个信念与他的其他信念相融贯,就有充分的理由相信它是真的。用罗蒂引用维特根斯坦的话来说,真理无非就是在某种特定生活形式中可以理性地相信的东西。维特根斯坦正是这种相对主义说法背后的影响来源。当代也有许多历史学家开始采用这个观念。例如,斯图亚特·克拉克(Stuart Clark)写了一本关于巫术的好书,叫《与魔鬼一起思考》(Thinking with Demons)。他认为,历史学家的目标应该是展示某个信念如何与一整套信念相匹配,从而证实,这些看似疯狂的信念其实是具有合理性的。

如果从哲学的角度来看,那么你可以说,第一种方法的预设是真理与事实相一致;而第二种方法则认为,真理就是融贯性,所谓真的观念,就是能与其他观念相一致,从而形成一种世界观的那种观念。

我对第二种方法也不认同。在我看来,它虽然批判了一种文化帝国主义,但是对于合理性(rationality)的理解却过于宽泛了。当然,融贯性是合理性的一个必要标准,你不可能合理地做到同时秉持P的观念与非P的观念。但我认为它不是一个充分的标准。显然,只有考虑到那些在我所处的社会中被认为能够达到、驳斥或证实信念的理性方法,即那些被我们认为是科学的方法,我才能持有某种信念。因此,除了融贯性以外,你的信念还需要有证据,这些证据必须是有意义的(relevant)、可试验的(testable),以及符合其他各种各样的科学标准。

有些人如罗蒂可能会说,这只是你自己关于合理性的观念,你是在向其他文化出口这种观念。我不认为这是一种公正的批评。当我作为一个历史学家评论某些人的信念不合理的时候,我并不必然是在从一种文化不正当地进入另一种文化,而是以他们自己在社会中的思考方式为根据,判断他们的观念是否融贯,是否有证据,等等。我根据的是他们自己的观念。因此我讨论的不是唯一的(the)理性标准,也不是我的理性标准,而是他们的理性标准,这在我看来是历史学家的任务。你们也许已经注意到,整个理论的关键是概念相对主义(conceptual relativism)这个命题,即在一个社会中被认为是真的东西,在另一个社会则可能被认为是假的,你无法对两者进行裁判,它们只是不同的生活形式,这是罗蒂与维特根斯坦的立场。

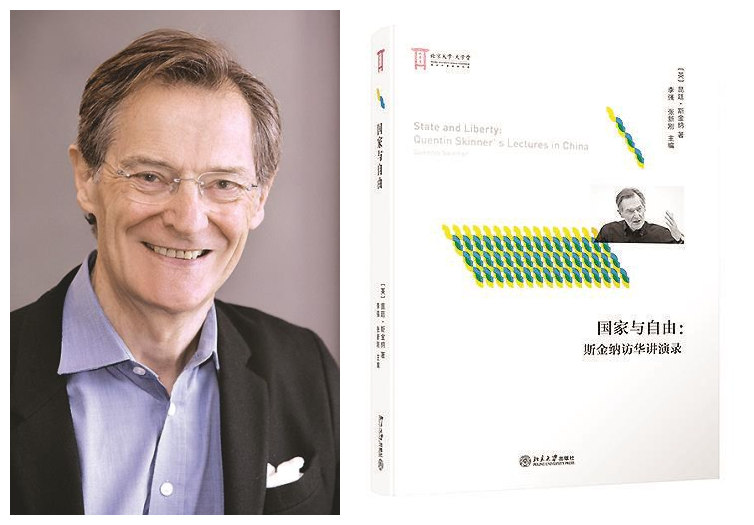

我来谈谈我对这个立场的看法。我的这次演讲从某种程度上来说确实是相对主义的,我将“持有真的信念”相对化了:现代早期欧洲人对巫术的信念是完全合理、理性与充分的。但是如果我自己相信这些巫术,那么就是错误的、不合理的了。因此我是将理性的观念相对化了。此外我还主张,历史学家和社会科学家必须持有这种意义上的相对主义,以避免第一种方法造成的文化帝国主义。但是,我并不认为采取我的立场就必须采取概念相对主义的立场。概念相对主义关心的是真理的本质,即罗蒂所引用的,“真理无非就是在某种特定生活形式中可以理性地相信的东西”。他在《哲学和自然之镜》中举了一个也许是最有名的关于何谓理性的例子,即伽利略与枢机主教贝拉明(Bellarmine)之间的辩论。伽利略通过望远镜观察到了木星的四个卫星,从而反驳了地心说,证实了日心说。但贝拉明作为天主教教会的代言人,则维护托勒密的地心说,断言伽利略看到的不可能是木星的卫星。罗蒂并不认为伽利略是对的、贝拉明是错的(虽然这是我想说的),而是认为,贝拉明对日心说的反驳和伽利略对日心说的肯定一样客观,伽利略采用的无非是现代科学的修辞。但我不这样看。我关心的不是伽利略和贝拉明的对错,我想问的问题是,即使贝拉明的看法是错误的(我是这样认为的),对“他”而言持有这种信念是否是合理的?对于伽利略和贝拉明而言,他们持有各自的信念都有可能是符合理性的。我讨论的不是真理,而是什么使信念符合理性。每个人的信念会因信念整体(totality of belief)的不同而不同,例如伽利略和贝拉明就有着不同的信念整体。但我想探讨的并不是通往真理的某种清楚的途径。罗蒂的致命之处在于,他想知道什么是真,因为他相信真理无非就是合理的可接受性(rational acceptability)。而我通过探究这些文本做了什么来试图理解,在作者的那个时代持有这些信念的合理性。(本文系伦敦大学玛丽女王学院教授昆廷·斯金纳[Quentin Skinner]2017年4月在北京大学“大学堂”讲学计划的四次讲演之一。全文收录于李强、张新刚主编《国家与自由:斯金纳访华讲演录》[北京大学出版社,2018年9月])

文:昆廷·斯金纳 译:赏一卿

编辑:李伶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。