▲晚年的陈贻焮

【导读】近日,北京大学中文系教授葛晓音受访,回忆成长与求学经历。研究生时期,葛晓音师从陈贻焮先生,亦与林庚先生交往颇多。《文汇学人》择选这两段回忆,在此刊发。如陈先生所说,一代有一代的学风,这一代学生被倾注的培育或许再不能复制,但今天的学子还是可以“认真揣摩他们的路子”。

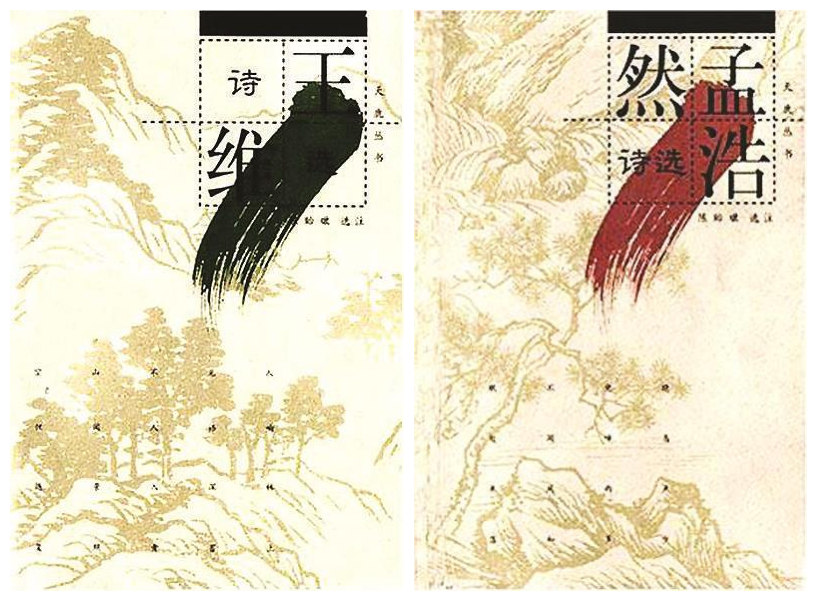

陈贻焮,字一新,1924年出生,湖南新宁人。1946年就读于北京大学先修班,次年入中文系,1953年夏在北大中文系毕业,留系任助教,随林庚先生进修魏晋南北朝隋唐五代文学,从事教学和科研。参与集体编著《魏晋南北朝文学史参考资料》《中国历代诗歌选》《中国小说史》等,独自选注《王维诗选》和《孟浩然诗选》,并著有《唐诗论丛》《杜甫评传》《论诗杂著》等。

搞学问应当有点野劲、生气勃勃,才能突破前人的饱和状态

在北大中文系读研究生期间,您自己的学习生活是处于一种什么状态?

葛晓音:读研究生期间的生活,我以前在《我的两个十五年》这篇文章里都讲过了。研究生三年在我一生中是非常重要的时期。首先我特别庆幸遇到了一个好导师陈贻焮先生,我和师姐张明非是他的第一届研究生,而且陈先生是带完一届再招下一届。所以这三年里他就专心指导我们,对我们的要求非常严格。每两个星期要交一次读书报告,这要是放到现在,几乎没有学生能做到了。

我跟师姐都特别用功,早上六点钟就起床,吃完早饭,我们就跑到北大图书馆文科阅览室223的门口,一边背外语单词一边等着开门。进去以后选好各自的座位就开始看书。我喜欢坐在一排开架书旁边,上面是《全唐文》《全唐诗》,还有《二十四史》,站起来就能够到,张明非坐在最后一排。除了吃饭以外,一直到晚上图书馆闭馆才回宿舍。每天的生活都是这样。

星期六和星期天呢,就跟我爱人回父母家里吃顿饭,然后再一起回学校。他也考上了中国人民大学的研究生,我们一般都在人大找一间空教室,各看各的书,一直看到晚上,我再自己回北大。三年的日常生活基本就这么过的,从来没有说出去玩什么的,就是拼命地想把丢失的时间补回来。

这三年里的确是到了废寝忘食的地步,脑子里只有学问没有别的。我有一次骑自行车到学校商店去买东西,因为一直在想一个问题,出来以后自行车也忘骑了,就放在商店门口,过几天后发现自行车没有了,再回去找。几乎到了失魂落魄的程度。

到了寒暑假,就把平时有些创意的心得体会,再想办法提升、补充,写成论文,所以这三年里我写了大概七八篇论文吧,研究生毕业以后我就已经发了好几篇了。在论文写作的训练方面,我也很感激陈先生。第一篇发表在《文学遗产》复刊号上的论文是他逐字逐句帮我修改的。他总说写文章的语言大体有三个境界:第一步做到表达清楚,第二步要求词汇丰富、漂亮,第三步要注意语言风格与评论对象相协调,要特别讲究措词的语感。不能为写文章而写文章,一定要真有所得才写。后来我自己写论文也好,看学生的论文也好,都非常重视文字表达,这都是得益于陈先生的教诲。

您曾说自己对诗歌艺术的领悟较钝,而古典文学研究者还需要将直观的感受上升到理性的认识,这更加不易。您是如何提升自己的艺术鉴赏能力的?

葛晓音:在读书报告中经常要分析一些作品,陈先生就说,你这个固然分析得不错,但有的作品不像你分析得那么好,你不要把所有好的、坏的都说得那么好。艺术分析有两种:一种是欣赏佳作,要挑选真正能给人丰富的联想和美感的作品;另一种是作品本身不一定好,但是能说明作家的创作倾向等其他问题。对诗歌可有三种态度:一是研究问题,二是欣赏,三是探索艺术上成功或失败的尝试。一定要避免为了讲一个作家好就硬凑的倾向。

陈先生很注重我们文学感悟力的培养,他经常对我们说,林先生的感悟力是最高的,他说好的东西一定是好的。这点陈先生非常佩服林先生。陈先生的训练方法,是让我去找一个别人没有研究过的作家集子,看完以后选出我认为是好的作品给他看。他就这样反复地让我选过几次,然后再谈他的看法。当然最主要还是大量的阅读,在这过程当中自然而然会领悟很多东西,鉴赏力就是这样慢慢提高的。

我其实是不大看前人的鉴赏文章的,偶尔看一些好的、名家的,比如说俞平伯和他父亲俞陛云的,一定要看那些悟性很高的才行。现在鉴赏文章很多,可以说是良莠不齐吧,所以不能什么都看,要学会分辨。现当代大家的文章,我就看几家。更主要的还是自己从作品中领悟,这不是能一蹴而就的。读多了你可以一看作品就知道是什么时代的,而且能很快把握作者的用心。鉴赏时我也努力避免用诗学批评中现成的词语来套,因为诗话里面的东西,水平也是高低不齐的,要自己会判断。

陈先生当时还要求我学创作,希望我会写一手好诗,填一手好词。他觉得写诗有隔不隔的问题,分析艺术也有隔不隔的问题,自己会一点旧诗词,解诗就减少一点隔膜感。不隔才能一针见血,击中要害,表达也是如此。我也不是说绝对不写,但除非特别重大的能触动我的事情,我可能会写几句抒发心情,即使写了也秘不示人。因为我总觉得好诗都被古人写尽了,现代人真的很难写过古人,而且现代的生活感情,好像也很难用那时候的词语来表达。但我每次和陈先生说这些想法的时候,他总是不高兴,我也没有办法。古体诗词要学得像不是太难的,因为我们毕竟读了这么多的古诗,也掌握了古诗的基本写法和词语。但是要写得好就不是那么回事了。我是一向觉得如果没有创造性的东西,我宁可不写。

您是陈先生的开山大弟子,硕士阶段,先生是如何指导您读书治学的?

葛晓音:陈先生那会儿和我们面谈比较多,因为我们两星期要交一次读书报告。他看完报告以后,会在上面打勾、圈点、加批语。如果写得好,他就会给你圈出来。或者一个勾、两个勾、三个勾,三个勾就表示特别的赞赏。所以回来你只要看他打了几个勾就可以了,他的评点都非常到位。

在念研究生的三年里,陈先生在一只眼睛几乎失明的情况下,戴着老花眼镜,看完了我四五十万字的读书报告,在我那密密麻麻、不留天地的笔记本上寻找有价值的创见。所以,我这三年积累了好几本读书报告。他每次看完以后,很快就找我们谈,一般是就报告中的问题说他自己的看法,这时我也可以问一些治学的方法。他的谈话我全部都记录下来了,后来集中起来整理了一下,写成一篇文章,在北大的《大学生》刊物发表过。这篇文章出来后很多人看到了。

陈先生对我们的读书要求是:重要作家必须读全集和详注,为了训练阅读古籍的能力,开始几家集子尽可能看不加标点的本子。同时围绕重点对同时代的二三流作家作一般的浏览,大致熟悉这些作家的基本情况和主要作品。在读作家全集的同时,通读《资治通鉴》、其他史书上的有关人物传记。第一年着重在多学、多思、积累材料。第二年练习写几篇论文。平时还要积攒一些创见,毕业时搞一个较有把握的比较大的问题。

陈先生认为,我们在背书、考据、学术的功底上比不了前人,但一代有一代的学风,不要妄自菲薄。搞学问应当有点野劲、生气勃勃,才能突破前人的饱和状态。我们的前辈在做学问方面给我们积累了丰富的经验,应当认真揣摩他们的路子。很多问题要从根本上去想,不要光满足于一些现象的罗列,要找出它的原因。要设身处地为古人着想,知人论世,是为了讲公道话,不是充当古人的辩护士。

陈先生的《杜甫评传》是20世纪杜甫研究的一个里程碑,您也为此书写了跋,请您介绍一下阅读此书的体会?

葛晓音:陈先生写《杜甫评传》的整个经过,我都是非常了解的。在1982年出版了上卷以后,又在1988年5月出版了中、下卷,全书共计108万字。在他之前从来没有一本书,那么详细的从头到尾地把杜甫的生平论述出来。虽然杜甫的生平基本上是比较清晰的,这么多人研究过,但毕竟还是有很多细的地方,也还是搞不太清楚,陈先生把这些问题考证得非常仔细。如三大礼赋的献赋经过和背景、秦州行止、同谷居处、旅梓游踪、巴东行迹、东屯营田等等,都有助于进一步了解诗人生活和思想。

陈先生对诗歌有很高的感悟力,说诗重妙悟,讲究巧于表达,对杜诗的解析有些还做了翻译串讲,这些串讲既能准确而又空灵地说明艺术给人的感受和联想,又能还诗歌以活泼的生活气息,同时注意随内容和风格而变换讲法,突现出原诗容易为人忽略的精彩之处。读起来还明白易懂,能够引人进入诗境。

最重要的,我觉得陈先生作为一个研究者,他是把自己当作杜甫的朋友,一个知己。所以他自己也说那本书有点像小说的味道,非常生动活泼有趣。他老是称老杜如何,你跟着他,随着他的笔触,就可以把杜甫的生平、心路历程,看得非常清楚。还有一点,我们后来在学习研究杜甫的过程当中,发现几乎所有的问题都可以在陈先生这本《杜甫评传》中找到答案。小到一首诗的解析,大到一个问题,他几乎都有或详或略的论述。他这本书的参考价值是非常大的,而且也比一般的纯粹论述性的书要好看得多,研究著作能写得这么吸引人的很少见。我的主要体会,都写在这个跋里面了。

陈先生这本《杜甫评传》,可以说把他一生研究唐诗的经验都融入进去了,是他研究唐诗的几十年深厚的积累。不是就杜甫论杜甫,他把杜甫那个时代,前前后后,上贯下连,整个都连在一起了。内容、背景是非常深厚的。这里头史学的、诗学的、文学的各种功夫都有,要慢慢地体会才能悟得出来。《杜甫评传》也是将义理、辞章、考据,时代、作家、作品综合起来的一个巅峰之作,给学界展示了一个大作家的研究需要积毕生功力的典范例子。

善于把新学和旧学综合在一起

请您综合评述一下陈贻焮先生的学术研究方法和成就?

葛晓音:我觉得陈先生属于比较特殊的一代人,他在我们的老师当中,是所谓的大师兄,比袁行霈老师这一辈年纪要大,比林庚先生一辈年轻,正处在两个年龄层中间。他没有念过私塾,沾了五四以来新派治学的光。他主张义理、辞章、考据三者要相结合,另外,还有时代、作家、作品,这六样东西综合在一起,能够做综合研究,这是最理想的治学境界,他自己也确实是一直这么做的。

其实我的路子也是受他影响的。在杜甫之前,他比较突出的成就是在王维、孟浩然的研究方面。他做了两本选注,《王维诗选》和《孟浩然诗选》,西方的学者都认为是非常经典的,里面有很多的发明。他通过孟浩然诗里的行旅路线,考证出孟浩然的生平情况。这种做法就很有创新意义。这些考证奠定了研究孟浩然生平和思想的基础,以后虽然还有学者补充,但基本不能出其范围。

除了王孟山水诗的研究,他还有一篇大论文,就是《从元白和韩孟两大诗派略论中晚唐诗歌的发展》,这篇文章特别长,有五万字。可以说最能体现出他的综合研究能力,他从中唐社会风尚、政治状况、文学背景等方面,对元白、韩孟两大诗派如何体现中唐诗歌“大变”的实绩作了独到的剖析,并以较大的气魄为这一时期复杂的诗歌发展状况勾出了清晰的脉络,提出了一些有名的观点,最有代表性的是指出白居易的新乐府讽喻诗实质上是“谏官的诗”。

还有就是对韩愈、孟郊、李贺的诗歌艺术表现上的原理,揭示得非常透彻,这在当时也是少见的。比如他揭示出李贺的艺术特点是“探寻前事”。“探寻前事”是杜牧对李贺的评价,他就解释所谓的“探寻前事”实际的原理是什么。这个对我启发特别大,一直到现在我都很重视这种研究方法。也就是说,不仅要说出这个作品好在哪里,还要说清它的原理在哪里?它为什么好?运用这种艺术表现的内在道理是什么?要把这一点说出来。这是古人的诗话也做不到的,是现代学术的思维方式。这些方面陈先生对我的启发是最大的。

除了杜甫以外,陈先生研究的作家有李白、王维、孟浩然、李贺、李商隐,后来还研究曹操。这些个案研究都非常精彩,后人研究的时候都是绕不过去的。而且也体现了陈先生在诗学理论、历史文化各方面的综合学养。所以我就给他概括成“通新旧之学,达古今之理”,他是比较善于把新学和旧学综合在一起的。

在陈先生身边二十年,您对先生的了解想必很深,先生在您心目中是什么形象?对您影响最大的是什么?

葛晓音:陈先生为人宽厚,但非常正直,他对很多现象有自己的看法,能坚守做人的原则和底线。他对学生极其热忱,可以说倾尽全力吧,学生跟他也是非常之亲。他指导学生的很多办法,我们现在也一直在沿用,虽然我们达不到他当时的那种效果,现在的学生也不是当初的我们了。

最突出的是,陈先生对所有人都特别的热心肠,而且也比较容易动感情。他的真诚,无论是及门的弟子,还是一般的访问学者,只要是跟他接触过的人都会留下深刻的印象。他有一颗童心,特别喜欢小孩子,让人觉得跟他很容易亲近。有时我就觉得,人和人的性格真的是不一样。陈先生那种热忱非常有感染力,有时候他也不一定和你说几句话,但你马上就会被他吸引。他又是一个非常风趣的人,所以很多人只要跟他打过一两次交道就很难忘记。

另外就是他那种尊师重道的作风,给我印象也很深。他对林庚先生特别尊敬,其实他并不是林先生的研究生,只是给林先生做过助教,但他就把林先生看成他的业师,每个星期都要到林先生那里去问安,写什么论文都要请林先生批评。直到我读研的时候,还是言必称林先生。我对林先生的好多印象也都是从陈先生那里来的。

他每次到南京大学都会去拜见程千帆先生。回来就详细地跟我讲,程先生跟他说了什么,眉飞色舞的,特别高兴。他对程先生那种崇敬,真是发自内心的。说起其他老一辈的学者,也总是饱含深情。对老辈学者的那种由衷的尊重、敬佩,我觉得我们这一辈的人可能都不一定能做得到。

陈先生经历过很多事,看问题很透彻,只是不轻易表态。你看他好像是一个很外向的人,其实他心里有很多的块垒。可他始终能够让自己保持着对生活的诗意感受,感情非常饱满浓烈,我觉得这一点也是挺不容易的。

作者:杨阿敏(公众号“尔雅国学报”编辑)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。