为纪念2019年良渚古城遗址申遗成功,杭州市从2020年起将每年7月6日定为“杭州良渚日”,今年已是第四个“良渚日”,良渚古城遗址背后无数考古人80多年来的深耕同样值得我们铭记。

自1936年起,四代考古人笃志躬行80多年,在“起承转合”中一步一步揭开了良渚古城遗址的面纱,还原出五千年前先民的生活与文化。这不仅仅是文物古迹的发掘,更是中华文明的溯源。

他们与良渚的故事早在20世纪中叶就已开始书写,让我们跟随这些考古人的脚步,一起回看那段良渚故事。

王明达:吴家埠的发掘

1981年2月,刚过完年,所里布置这年的工作任务,里头具体工作与良渚相关的有:围绕年底在杭州召开第三届全国考古年会,进行良渚文化调查,争取主动发掘一次。当时是打算先进行良渚地区考古调查的。具体参加的人有我、陈元甫、董忠根、吕可平、邱国平、杨楠。牟永抗和姚仲源他们作为领导,一个是主任,一个是党员。

结果3月初余杭文管会的老同志沈德祥先生,跑到我们环城西路,背一个军用书包,里边报纸包着一件六节玉琮,说是吴家埠这里北湖建材厂出的。这件器物现在在余杭博物馆。拿来之后在我们办公室,正好牟永抗和我都在。这样的话,哎,有玉琮出现了,虽然意识还不是像现在这么明确,我们立刻决定将准备开始的遗址调查暂时推后,组织发掘。所以吴家埠1981年3月开始发掘。刚开始这里没房子,住在瓶窑镇,3月正式住在这里,当时住在物探大队。

砖瓦厂已经是取土取了很多地方了,那个六节玉琮据说就是烟囱那个位置出土的,有一大块地还没挖。吴家埠发掘是上、下半年发掘了两期,具体日期是3月11日到6月20日进行了试掘和第一期发掘,10月4日到12月5日进行了第二期发掘。发掘总面积1300平方米。

上半年实际上真正在野外的,是我刚才提到的几个成员。当时其实我不是领队,中国文物考古界的领队制度是1983年才开始实行的,那时候叫工地负责人。挂名的是牟永抗主任和姚仲源。他们上半年都没有参加发掘,参加发掘的就是我们几个。

自己要看1000多平方米的发掘工地,我一个人要真正独立完成的。所以我在年终总结里边还讲到有点手忙脚乱,但是也都对付下来了。

吴家埠发掘我想总结这几条 :这次发掘是良渚真正开始科学的考古发掘工作的第一次。发现了从马家浜开始的地层叠压关系,中间是良渚早期以过滤器为代表的地层,又发现了20多种墓葬。墓里也出了玉璧,也出了冠状器,这次考古也是良渚遗址第一次科学发掘出玉璧。

强超美:反山摄影师

反山良渚大墓发现之后,当时领导通知我们摄影师去反山拍照、录像,因为考古都需要这些原始记录。所以我和邵海琴两个女同志就带着摄影器材去了反山工地,加入了考古队。当时我们的设备比较简陋,摄像机是跟日本开展文化交流,日方送的一台JVC摄像机,那时候都是用大磁带的。照相用的是尼康135的单反相机。

当时在现场,他们考古人员在下面挖掘,我在上面拍照片、录像。结果玉器出土越来越多,大家都非常惊讶。空下来我和邵海琴也帮着一起清理玉器,串玉管,发掘出这么多精美的器物,大家都很兴奋,很开心。

因为考古除了需要拍特写,还需要拍一些大的场景。那时条件不好,没有气球,当然更没有无人机。为了拍反山考古现场的全景,我们考古队让当地的农民用竹梯和竹竿搭了一个很高的摄影架子。大概是有三四层楼这么高,风一吹架子会晃动,要几个人在下边不同方向拉着绳子加以固定。架子搭起来的时候,考古队同事都担心我爬不上去。当时我是有些紧张,因为只是拿几根毛竹支撑在那边,但我还是顺着梯子一节一节地爬了上去,拍了全景,就是现在经常出现在报刊上的那个反山发掘全貌。

除了现场拍照,还有文物拍照。那些文物取回后,都需要文字记录、画图记录、拍照记录,当时我们考古所几年前在西边的吴家埠建了工作站,我们就把这些文物搬到那边的仓库里去做整理。

每一件出土的文物都需要记录档案,要拍不同角度的照片,如果有图案漂亮的还需要拍细节特写。

吴家埠地方简陋,没有专门的摄影室,我们就在进门的大厅里,考古人员边上在整理,我就在边上架着三脚架拍照片。结果在拍的过程中,我就有了一个很意外的发现。

当时特别大的那件玉琮,后来人称为“玉琮王”的,它的图案特别精美,很吸引我。它中间直槽里边的纹饰,是人和兽面那种,有眼睛有嘴巴,我感觉特别好奇,所以我用长焦镜头拍摄的时候,特意把玉琮浮雕部分拉近,仔细观察、欣赏着。

玉琮王

当时摄影设备不是很好,照射文物的灯具没有反光伞,是直接裸露的大灯,所以照射到文物上光线较亮,这反而把器物上的细小纹路看得更清楚、更有立体感。

当我仔细观察、调整焦距时,突然发现就在凸起的浮雕的羽冠帽子和兽面大眼之间的表面,还似乎有细密的刻纹,非常吃惊。所以我在镜头里就沿着细刻纹往边上追着看。看着看着,诶,最后我看见一个弯曲的手臂,然后又顺着弯曲肘部向内部转,结果发现一个张开的手掌,五个手指头都刻得清清楚楚!

我非常吃惊,马上就把镜头稍微推远一点看,原来两边都有手掌,是对称的!古人真是聪明,前面是浮雕,后面是线刻,图案显得更有立体感,使我感觉很震撼。

我就立刻告诉了在边上整理器物的牟永抗主任。当时还有一个人,可能是刘斌。因为牟老师之前在博物馆时就搞过摄影,懂相机操作,所以他自己过来对着镜头前后推拉观察,果然是两个手臂。这两个手臂是细纹的,然后摸着下边浮雕的大圆眼睛。

我们很激动,还一起讨论了这个东西是什么。我还以为是一个人蹲在地上,然后前面是一个桌子。为这个事情讨论了好长时间。

后来牟老师就跟我讲,去把这个特写放成一张大照片。回考古所以后,我把冲印好的照片拿到牟老师这里,牟老师给室里的同事看,大家也都很吃惊。

这个就是发现神徽细节的过程,虽然已过去三十多年了,但是回想起那一刻,还历历在目,非常清晰。

刘斌:瑶山的发掘

瑶山发掘由牟永抗担任领队,参加发掘的主要有我、芮国耀、沈岳明、桑坚信、林金木、费国平、陈欢乐等。于5月5日开工,至6月4日结束。

当时的发掘条件相当艰苦,在山顶上风吹日晒,吃住也十分不堪。瑶山的东面有家杭州市公安局下属的安康医院,我们就借住在里面,这样也省了自己开伙烧饭的麻烦。

记得住了十天以后,各屋都闹起了臭虫。大家又是喷药,又是晒床垫,折腾了数日,总算把臭虫“镇压”了下去。

后来牟永抗先生派我去吴家埠加强值班,因为反山的玉器放在那里不放心。我每天早出晚归,骑自行车沿着苕溪走十几里路,虽然辛苦,心里倒也觉得挺痛快的。

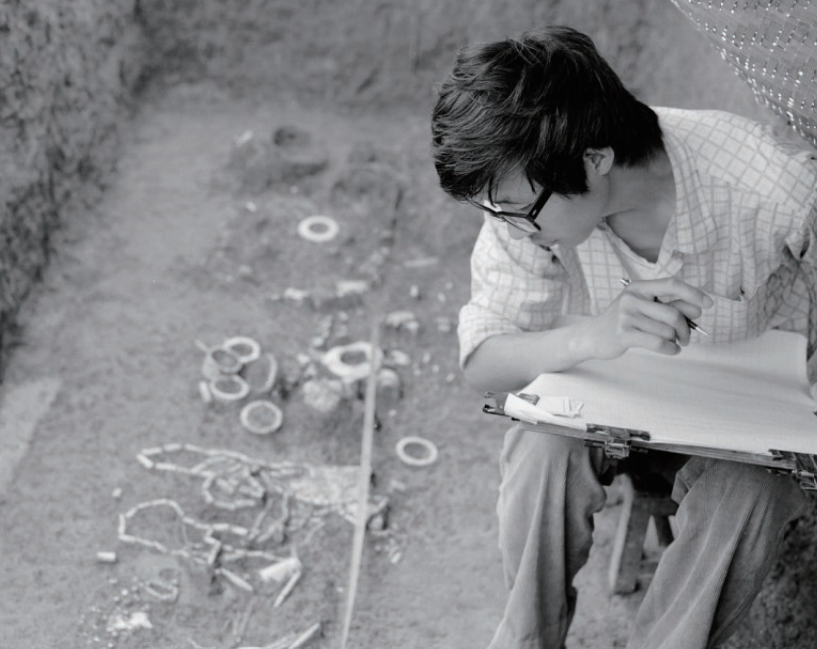

刘斌在瑶山M7绘图

瑶山的表土不深,仅有20多厘米,所以发掘进展得很快。短短一个月时间,就挖了近600平方米,发现并清理了11座良渚文化的大型墓葬,出土玉器上千件。

瑶山的发掘不仅又一次获得了10余座大墓的大量精美玉器,而且还第一次发现了一座良渚文化的祭坛。祭坛的发现为良渚文化的研究增添了一项新的内容。若不是因盗挖发现,我们一般是不会到这样的山上去寻找遗址的。

祭坛就修建在瑶山的顶上,依山势而建。祭坛的西北角保存完好,用山上风化的石块砌了整齐的覆斗形护坡,护坡的垂直高度约为0.9米。

12座墓葬整齐地分两排埋在祭坛的西南部。与反山相似,南排居中的7号墓、12号墓与北排居中的11号墓,等级最高。瑶山的墓葬排列更为整齐有序,随葬品的规律也更加明显。经考古发掘出土的玉琮、玉 钺、三叉形器、成组的锥形器等,均出自南排的墓中;而玉璜、圆牌形串饰、玉纺轮等,则仅见于北排墓中;另外带盖柱形器,除北排的11号墓随葬一件外,南排的每座墓均有随葬。

瑶山与反山的墓葬,出土时墓主人的骨架都已基本没有了,仅个别墓葬残留有牙齿。因此无法对墓主人的性别和年龄进行鉴定。

从瑶山墓葬的随葬品规律看,作为武器的钺只有南排墓葬才有,而纺轮和织具等则仅见于北排墓中。所以我们推测南排墓可能是男性,北排墓则可能是女性。玉璜应该是女性专用的佩戴品,而三叉形器和成组的锥形器等则属男性专有。南北两排墓应该既有性别上的区分,也有职能上的不同瑶山的11座墓,也大致属于同一时期,其年代与反山相仿。

赵晔:莫角山的发掘

在1992-1993年,我又一次到莫角山进行发掘。那么这次做发掘的原因是什么呢?是因为大莫角山南面,当时有一个长命印刷厂,占地28亩,有一些厂房,厂里打算在门口进去的地方扩建一些厂房。

1992年6月,所里派了刘斌去试掘了一下。他和周建初去试掘了两条沟,发现表土下面就是一层很厚很结实的沙土。按照常理来说,沙土都是冲积形成的,这么高的地方发现沙土一定不是自然冲积或沉积的东西,可能是人工堆上去的。所以这个东西需要进一步地考古一下,我们就提出来要做一次较大面积的发掘。

正式的发掘由王明达老师领队,杨楠来现场主持,我是主力队员。队员还有葛建良、陈晓立、方忠华他们。在这个印刷厂的厂部里面,当时我们布了十几个探方,加上局部扩方,然后在小莫角山南面也挖了100平方米,最后总共大概揭露了1400平方米的样子。

这次发掘我们得到了非常令人震撼的一个收获,就是原来认为的沙土,其实是一个人工精心夯筑的大台基。

我们想了很多办法,最终把这个基础剥剔了出来。因为上面一层沙土特别硬,当时挖这层沙的时候,铁耙的齿都要弯掉的。可惜那层沙土大部分被当地农民给取沙挖掉了,只剩下一些挖沙坑的边界。大概20-30厘米厚的一层硬结的沙土,但挖出来在水里泡泡,打碎后它会变成很多沙子,可以卖钱。他们挖沙的时候是你挖一块,我挖一块,中间留一条垄作为边界。我们根据这个边界就知道它是一种什么样的结构,什么样的硬度。

这层硬沙土下面还有约50厘米的夯土,一层沙一层泥夯起来的,共有十几层。应该是在泥面上夯,夯了以后,就有像蜂窝一样的夯窝,然后铺一层沙再铺一层泥,接着夯。这层夯土里面尽管有沙,但是也有泥,挖这个土来卖沙并不划算,所以下面这层就没人挖了,都保存得很好。

上面那层被农民挖掉的比较纯净的沙土,我感觉掺杂了糯米浆之类的东西,有点像三合土。它的硬度就相当于我们高速公路最上面那层硬结面。你要开坦克车一点问题没有,像天安门广场一样搞个阅兵我觉得也没有问题。所以这个很厉害。

莫角山夯层清理(右一为赵晔)

我们当时勘探到的面积大概是3万平方米。最近几年又做了很多工作,据说这个沙土广场有7万平方米,那就大一倍了。即便是当时认为的3万平方米,这么大的礼制广场在史前时期已经是不得了的大型工程了,是不是?

这么大的广场,这么考究的工序,一定跟权力有关,一定是个礼仪性的场所。所以这个发现就非常重要了。因为本身它是一个人工规划过的巨大的长方形台子,然后台子上面又有人工规划的三个小台子,小台子上面后来我们了解应该是主要的建筑基址,而巨大的沙土广场就在这三个小台子中间,礼仪的性质应该是非常明显的。

这个遗迹实在太重要了,严先生当时就说,以莫角山城为代表的良渚遗址区,是不是可以看作整个良渚文化最大的中心?假定莫角山城是某个统治集团的权力机构所在地,是否就可以称之为都城?当时莫角山是叫台城,因为当时城墙还没发现,所以把这个十多米高的覆斗形的大台子叫台城,我觉得也很贴切。这么一个规整而宏伟的台城,作为一个政治中心,是可以解释得通的。

因为很重要,又是独一无二的重要发现,加上我们做的工作也比较细致,所以就评上了1993年度全国十大考古新发现,也被评上了“八五”期间的全国十大考古新发现。可以说,这次考古发现,确认了莫角山是良渚文化最重要的中心遗址的地位,那么它的重要性就不言而喻了。

在一名名考古工作者对“我们这样发现良渚”过程的口述中,良渚文化也逐渐显露出它原本的面貌。良渚的发现起于20世纪30年代施昕更先生对良渚部分遗迹的发掘与整理;牟永抗先生和王明达先生在建国之后承施先生之志,对良渚遗迹进行有组织的考古行动,在20世纪80年代之后,良渚的考古工作进入转折点,重大的考古发现接踵而来。而进入21世纪,良渚古城发现之后,良渚遗址的考古工作更为宏大,完成了最后的“合”。

我们为良渚文明的灿烂与古老感到惊叹,同样也应为发现良渚的一代代考古人示以敬意。良渚文明的发现证明中华五千年文明的源远流长,而考古人的坚守恰恰证明了五千年流传下来的坚韧不拔的中华传统,两者交相辉映,显示出中华民族赓续不断的精神传统。

《我们这样发现良渚:良渚考古口述史》

王宁远 主编

浙江大学出版社出版

《我们这样发现良渚:良渚考古口述史》通过参与良渚遗址考古人的口述还原了良渚文明发现的大致过程,借助考古人员的回忆发掘考古工作中的大量细节,力图形成完整、准确、生动的良渚发掘史。该书以“起承转合”为脉络,分四个阶段介绍了良渚遗址的考古工作,每个阶段包括多位考古人员的口述,结构严谨,内容详实。同时语言俚俗,通俗易懂,让读者仿佛在与考古人员面对面对话,切身地置身于真实的考古场景之中,是了解良渚遗址考古工作的一本佳作。

编辑:袁琭璐

责任编辑:朱自奋