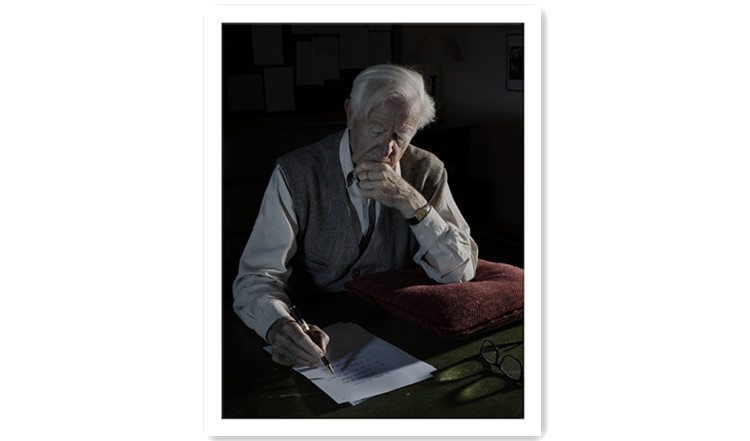

▲约翰·勒卡雷

“间谍生涯与小说写作其实是天造地设的一对。两者都要随时准备好去窥视人类的罪过,以及通往背叛的种种途径。”这句话出自英国国宝级作家、以《锅匠,裁缝,士兵,间谍》等作品誉满全球的间谍小说大师约翰·勒卡雷的唯一回忆录《鸽子隧道》。这本书近期刚由文景出版,记录了他人生中近四十个刻骨铭心的片段,再现一个伟大作家的双重身份和多重自我。

在他的人生故事中,他既是作家约翰·勒卡雷,也是间谍大卫·康威尔。

不是间谍的德语老师不是好作家

“格雷厄姆·格林告诉我们,童年就是一个作家在写作上的信用卡余额。至少就这个方面而言,我生来就是百万富翁。”

约翰·勒卡雷原名大卫·康威尔,母亲出身上流阶层,父亲——用他本人的话说——是个骗子、幻想家,以及偶尔的囚犯。出逃的母亲和总是处于债务危机、制造骗局并在世界各地多次被抓的父亲迫使小大卫在成长过中不断伪装自己,“窃取”同学、同事的行为举止和生活方式,给自己拼凑出新的身份,甚至到了需要伪装自己父母双全的、拥有饲养了小马驹的安定家庭的程度。而恰恰因为这些,再加上伊顿公学、伯尔尼大学和牛津大学的教育背景,使大卫·康威尔成为秘密情报机构最理想的招募对象。

事情是这么发生的:

时年19,还在伯尔尼大学读书的大卫有一天被邀请到校长办公室,校长给了他一杯雪莉酒,接着又给个“去伦敦见几位有趣朋友”的机会。当他接受这个提议之后,就收到了一封印着官方压花、显眼醒目、双面密封的淡蓝色信封,邀请他前往白厅的某处。他的间谍生涯就从校长办公室的谈话开启了。

作家在书中回忆说间谍行动并未带他走进什么秘密领域,因为逃避与欺骗一直是他童年时期必不可缺的武器,他已经是经验丰富的间谍老兵了。“当秘密情报世界前来认领我的时候,我才感觉真正回到了家中。”

1961年,服务于军情六处的大卫·康威尔出版了小说处女作《召唤死者》,由于军方规定间谍不可以用真实姓名发表出版物,约翰·勒卡雷这个名字才得以闪亮登场。1963年,作家勒卡雷的第三本小说《柏林谍影》问世,知名小说家格雷厄姆·格林盛赞:“这是我读过的最好的间谍小说!”这部作品也奠定了他文坛大师的地位。勒卡雷后来将自己的写作素养完全归功于军情五处总部顶楼那些受过古典式教育的高级官员——“他们一副幸灾乐祸的老学究模样,抓起我的报告,对我那些炫耀式的从句和毫无必要的副词表达了极力的藐视。然后在我朽木不可雕也的文章页边空白处打上分数,以及诸如‘行文累赘——注意省略——论证缺失——结论草率——你真的是这个意思吗?’之类的评论。我遇到过的编辑们都没他们这般严苛,或者说没他们这般正确。”

勒卡雷间谍生涯和写作生涯交织的日子最终被世界间谍史上最著名、最成功的间谍之一——毕业于剑桥大学的英苏双面间谍金·菲尔比终结。在伯尔尼大学和牛津大学学习日耳曼文学的经历和在奥地利、联邦德国担任间谍的经历造就了后来的伊顿公学德语教师勒卡雷。但受到原生家庭影响的他却什么也做不长久,军情五处的探员不行,军情六处的探员不行,伊顿的教师也不行。这名后来想要彻底脱离情报组织,却被同行“咒诅”“一日间谍,终生间谍”的前探员说:“只有作家是我一直坚持不懈的事业。”

《鸽子隧道》:一部勒卡雷式的当代微观史

“我的所有书几乎都曾经以‘鸽子隧道’作为暂定的书名。”勒卡雷回忆。“鸽子隧道”这个意象源自他15岁时和父亲到蒙特卡洛的赌场,发现了有一种鸽子天生就被培养成狩猎游戏的靶子,它们飞越专门修建的漫长隧道,而出口就是猎人们的枪口。那些未被射到的,或者只是翅膀受伤的鸽子,会去做鸽子们本该做的事情:回到它们的出生之处,也即赌场的屋顶,在那里,周而复始的陷阱正等待着它们。“鸽子隧道”仿佛间谍活动中的某种代号,隐喻着“冷战”时期终极的隐秘和虚无。

以间谍身份亲历“冷战”的作家勒卡雷在书写历史这件事上有着经历和写作的双重优势。间谍身份赋予他观察站在历史中央的大人物们,如英国前首相哈罗德·麦克米伦、意大利前总统弗朗切斯科·科西加、英苏双面间谍金·菲尔比、前德国社会民主党领袖弗里茨·埃勒、前巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特等撼动国际政局人士的机会。他亲临历史现场,目睹过中东残酷战争与冷血杀伐;他跟着战地记者藏身壕沟,子弹擦着他的耳边飞过;他采访狱中的恐怖分子,却被对方堵得哑口无言……

而作家身份赋予他细致和独特的观察和记录视角。和一般作为类型文学的间谍小说不同,勒卡雷纯熟深沉的间谍系列从不向读者兜售好莱坞叙事式的想象空间,作为一个清醒的亲历者与过来人,他始终关心“间谍”作为具体的、脆弱的、血肉丰盈的人的一切。他既不遗余力地控诉与揭露冷战意识形态及国际关系的互惠原则如何宰割、扭曲、遗忘、抛弃鲜活的个体,也用尽全力把间谍从一个符号、一种功能性存在还原成一个有名有姓、有爱有恨的人。勒卡雷就《夜班经理》这部以冷战结束后的国际局势为背景而创作的小说接受采访时,他说:“作为普通人,作为作者,我都等不及冷战结束。那时,人们说一定没什么素材可以供我继续创作了。那是冷战方才结束时的蜜月期,人们认为我们生活的世界会变好、会变安全,间谍活动也将成为历史。但恐怕我并不认同这一点……”

当他面对前情报部门的同事因为他作品中披露的一些组织内部事件导致情报组织“荣誉受损”而产生的愤怒指责时,他心里反击:“如果你是个努力探索国家灵魂的小说家,那情报局也不失为一个合理的观察对象。

因为勒卡雷的“江湖地位”,与国际政坛的“亲近”程度,我们能在这部人生故事里,一睹大师的朋友圈和20、21世纪的国际政局风云。从某种程度来说,这也是勒卡雷的私人当代史。

作家与导演之间不得不说的故事

约翰·勒卡雷在文学上的斐然成就和他笔下生动、真实的人物吸引着大导演们纷纷找上门,他的很多作品,例如《柏林谍影》《锅匠,裁缝,士兵,间谍》《夜班经理》《永恒的园丁》《女鼓手》等等都被成功改编成电影或电视剧,很多优异的演员在荧幕中大放异彩。在《鸽子隧道》中,勒卡雷回忆了很多他与大导演和明星们之间发生过的有趣故事。

在《遗失的杰作》一章中,作家回忆自己和执导过《斯巴达克斯》《闪灵》的大导演库布里克交往的趣事:当《完美的间谍》版权被BBC竞拍买下后,勒卡雷接到库布里克的电话质问他为什么不把这部作品的版权卖给他,吓得勒卡雷赶紧打电话问他“脑袋抽风”的经纪人。最终却发现库布里克为了以低价取得版权故意找到一家瑞士代理机构竞标。可以说,库布里克遗作《大开眼戒》之所以会问世,是因为后来勒卡雷拒绝了他邀请自己撰写二战时期间谍电影剧本的要求——被拒绝后,库布里克马上邀请勒卡雷到他的乡间大宅邸商量《大开眼戒》该如何影视化。库布里克和勒卡雷一边四处闲逛,一边讨论《大开眼戒》的拍摄问题。勒卡雷认真地提出各种设想,具体到阿维尼翁或者韦尔斯这样的教会城市,或者二十年代的维也纳,具体到高贵女士与主教宫的晚宴,还有奥地利贵族宅邸的狂欢……勒卡雷讲了很久,库布里克最后却说了一句“我想我们要在纽约拍。”

1965年,《柏林谍影》上映后,勒卡雷去参加他所畏惧的法兰克福书展。厌恶密集宣传的他正独自呆在酒店里生闷气,突然有个电话找他,“弗里茨·朗在楼下等你”。勒卡雷怀疑弗里茨·朗是那个早上见过面的面目可憎、喋喋不休文学圈八卦的作家,本想挂断电话,却听到电话里纠正道“是电影导演,弗里茨·朗”,勒卡雷在回忆录里这样写道:“我这时的反应,大概跟听到她对我说歌德在楼下等我也没什么区别了”。

《鸽子隧道》里还记叙了两场与《走出非洲》导演西德尼·波拉克有关的“胎死腹中”的故事:1967年,为了商量如何将勒卡雷的作品《德国小镇》改编成电影剧本,作家和导演在瑞士一个滑雪场一起度过了愉快的四周时间。从未到过瑞士也从未滑过雪的西德尼·波拉克被雪景和滑雪者们那种漫不经心呼啸而过的姿态深深吸引,他也很想成为他们当中的一员,而且——一刻都不能等。于是,勒卡雷找来曾经独自攀登上艾格峰北坡的滑雪教练马丁·爱普。不过短短几天时间,西德尼·波拉克就成了一名很有水平的滑雪者。并且,他还满怀着另一个迫切的愿望——想给马丁·爱普拍一部电影。这个念头很快就盖过了他拍摄《德国小镇》的愿望。勒卡雷来写剧本,马丁扮演他自己,西德尼当导演。但最后这两部电影哪部都没有拍成。

《鸽子隧道》由旅德作家、译者文泽尔担任翻译,他用生动的译笔展现了勒卡雷精彩的人生故事。约翰·勒卡雷不喜欢抛头露面,极少接受采访,但这一次,他亲手写就一本属于自己和时代的回忆录,他作为间谍和作家的双面人生在其中被慢慢展开、呈现。《卫报》评论道:“在这本书里,有两个勒卡雷,一个是作为间谍小说作家的他,他写军情五处、军情六处,就像是托尔金写中洲世界;另一个是才华横溢的当代小说家,搜寻着出逃的自我。”

编辑:卫中

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。