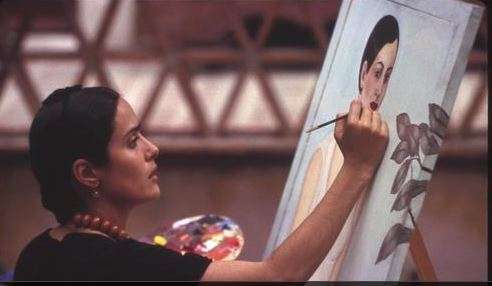

2002年上映的电影《弗里达》,萨尔玛·海耶克饰演弗里达

最近登陆英国维多利亚和阿尔伯特博物馆的“弗里达·卡洛:成就自己”特展,成为全球瞩目的焦点。展览的主角——弗里达·卡洛,可谓世界上知名度最高的女艺术家。是她,令艺术宝库里第一次有了由女性来表达女性的世界名画,这样的才华毕加索都自叹不如;也是她,把自己活成了一个惊叹号,多少年来,关于她的书籍、电影层出不穷。展览首次展出了200多件收藏于墨西哥且从未在海外展示的弗里达的绘画作品与个人物件,意图还原弗里达的生命历程。

很多人将关注点放在了弗里达的“秘密衣橱”上,认为此次展览打开了一个窥探弗里达的新奇视角。英国当地有媒体评论道,此次展览的影响力之大,仿佛弗里达几十年前初次亮相美国,当年弗里达的自画像以及她独特的个人着装风格,曾经让美国人惊艳。不过,这样的展览又是否低估了弗里达艺术创作本身的价值?相比她那些令人称奇的遗物,或许她的自画像才是她留下的最重要的财富。

弗里达画作《两个弗里达》

在女性艺术史匮乏的今天,弗里达无疑是让人兴奋的。然而,通过女性视角来看待弗里达,对于她本身来说并不公平

提到弗里达,人们通常想到的,多是她的病史、丈夫迭戈·里维拉与女性运动。的确,这位自小患小儿麻痹后又遭遇车祸的女性承受了一般人所无法承担的身体折磨。1925年的车祸造成弗里达脊椎、颈椎、右腿严重骨折,最可怕的是一根金属扶手穿进她的腹部,使她无法生育。弗里达长期卧床休养,唯一能够自我排遣的方式便是画画,渐渐,绘画成为了她一生的志业。

为了了解自己是否有绘画天赋,弗里达在得知里维拉是当时最有名望的艺术家后,拿着自己的作品登门拜访。但她未曾想到,这位墨西哥20世纪伟大的壁画家之后成为了她的丈夫,而之后两人的分分合合则加倍辅助了弗里达艺术世界的形成。

2002年上映的电影《弗里达》,萨尔玛·海耶克饰演弗里达

最初,里维拉对弗里达艺术的影响是巨大的。因为崇拜,弗里达开始模仿里维拉的绘画风格,但这马上被里维拉制止了,他告诉弗里达: “你必须专心于自己的表达方式。”里维拉明白弗里达的民间绘画风格,正好可以掩饰她技巧上的不足。里维拉也十分理解弗里达,他称赞道: “她的画尖刻而温柔,硬如钢铁,却精致美好如蝶翼;可爱如甜美的微笑,却深刻和残酷的如同苦难的人生。”

如今,女性主义者将弗里达视作先锋人物与精神榜样,那违背男性审美的一道横眉仿佛给所有女性主义者注入了一针强心剂。

在女性艺术史匮乏的今天,弗里达无疑是让人兴奋的。不过,纵然她的艺术语言包含着强烈的自我意识,她的画笔描绘了生产之苦、情感纠葛与精神反抗,弗里达自己本人从未亲口高喊女性主义。反而是因为女性主义的需要,借由这位精神缪斯的画笔来表达自己的诉求。

因此通过女性视角来看待弗里达,对于她本身来说是不公平的。

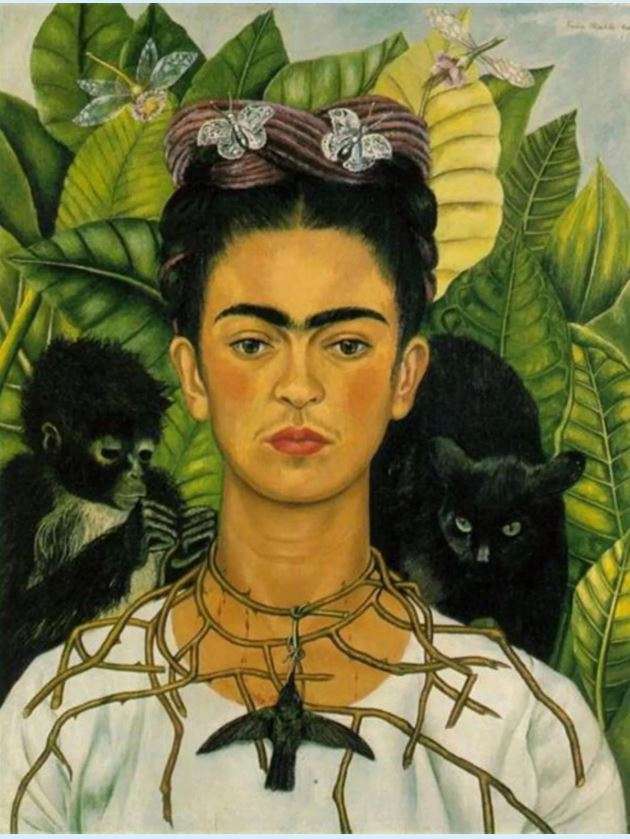

弗里达的画几乎都是自画像。在这些自画像中,她画下的却不仅仅是小我,还有深切的民族情感与社会关怀

不妨让我们通过弗里达的自画像去直视弗里达,去发现她笔下自画像中语言的变化。

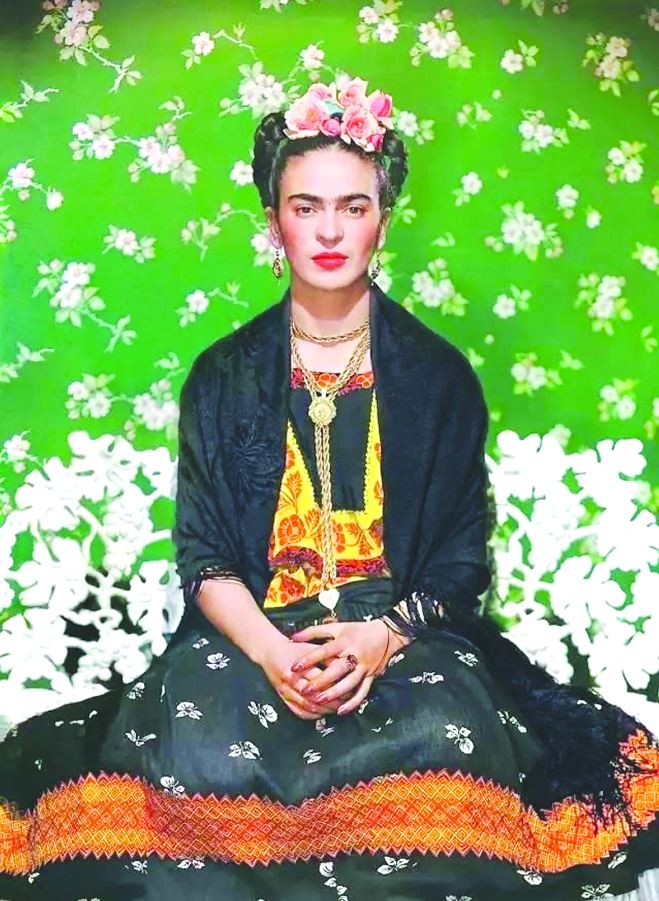

1939年登上VOGUE杂志巴黎版封面的弗里达

弗里达的画几乎都是自画像,自1926年她创作第一幅自画像开始,直至1954年去世,弗里达一共创作了55幅自画像。她说: “因为我经常孤独一人,所以我作自画像,因为我自己最了解我本人,所以我作自画像。”

此次展出的一幅弗里达创作于1932年的全身肖像画, 《处于墨西哥与美国边界的自画像》。相比于她其他的自画像来说,有两个非常显著的不同,一是画面不包含过于私人的、残酷的物件,二是画面所传达的信息更能够体现她的时代背景。弗里达并不仅仅是一名善于剖析自己的 “小我式”画家,同样也是一名有着民族情感与社会关怀的艺术家。

在此画创作的那段时间里,弗里达刚刚从病痛中缓解,并与她仰慕已久的里维拉步入了婚姻的殿堂。里维拉在回忆他们的初次见面时曾这样说道: “又黑又浓的两道眉毛在她的鼻子上方相遇,仿佛是黑鸟的翅膀。”

弗里达和她的自画像。 弗里达的画几乎都是自画像。她说:“因为我经常孤独一人,所以我作自画像,因为我自己最了解我本人,所以我作自画像。”

这大概是弗里达心境最为平和的一段日子,身体相对健康的弗里达有机会陪同自己的丈夫前往美国旧金山进行艺术创作。弗里达并不是墨西哥人,他的父亲是德国犹太裔摄影师,母亲则是有着西班牙与意大利血统的土著后裔。在旧金山待了半年的这段时间里,弗里达接受了美国工业的文化,体验到了现代社会与自己家乡之间的不同,她并未就此沉溺于纸醉金迷的摩登世界,事实恰恰相反,她认为美国社会是殖民主义者的天堂,那些资本家的社交活动令人反感,并且愤怒于美国人对犹太人的歧视。她在给朋友的一封信中写道: “虽然我对美国的工业与机械发展很感兴趣,但也对这里的富人感到愤怒。因为我见过数千个人们在最可怕的痛苦中没有任何东西吃,没有地方可以睡觉,这就是我在这里给我留下最深刻印象的事情,看到富人日夜聚会,成千上万的人正在为饥饿而死,这是可怕的。”

此次在美国的长时间旅行经历后,弗里达选择进一步发展自己的墨西哥民间绘画艺术,并创作了 《处于墨西哥与美国边界的自画像》。

这幅作品十分具有可读性,因为它涵盖了大量的象征元素。身着粉色连衣裙与蕾丝手套的弗里达站在一个类似于充电底座的水泥台面上,一手拿着一面墨西哥旗帜,一手夹着烟。而在文字的下方,弗里达画了一个插座,插座连接着一条电线,电线连着的是生长在墨西哥土壤上植物的根茎,中转站是美国土壤上的发电机,以此暗示她的生命源于墨西哥文化,她的动力源于美国。这幅画的左边画的是墨西哥,右边则是美国。在墨西哥的上空,弗里达画着太阳与月亮,而在美国上空,则是被工厂废气团笼罩着的美国国旗。在弗里达的心中,墨西哥意味着各种古老的民间文化。她在太阳与月亮的底下绘制了毁坏前的前哥伦比亚寺庙、阿兹特克神像与生育女神。而画中的美国,则充斥着摩天大楼与排放废气的工厂。通过这幅作品,我们就能够很清晰地体验到当时弗里达对于墨西哥与美国文化的认知。

当然,此展展出的弗里达的服装、一张1939年弗里达手持奥尔梅克神像的照片等物件,也能够表明她对于墨西哥文化的喜爱。

但是,之后弗里达的自画像发生了变化,《小小掐个小几下》 《两个弗里达》 《破碎的脊柱》 《迭戈在我的思想》等等,都与弗里达本身的情感生活息息相关,重回病床的她无暇再去顾及社会问题,绘画内容逐渐变得局限,她再度回到了自己身上。

如果弗里达就此结束,那她就不能够称之为今天的弗里达。除了个人情感与生活经历外,还有一个身份促使她成就了自己,也帮助她从这种受挫情感中摆脱出来,那就是她作为一名共产主义者的事实。

她的共产主义情怀实际上十分有意思,因为似乎一直以来弗里达的共产主义信仰都与她的情感生活有着密切联系。早在1927年,弗里达就受丈夫影响具有了坚定的墨西哥共产主义信念。里维拉在宣扬共产主义的艺术创作中还将弗里达作为模特画了进去。

弗里达在作品里多次描绘了共产主义元素,甚至在自己的胸衣上也描绘了一个锄头和一把镰刀。

到了1950年代,经历了情感创伤与十年内战之后的弗里达渐渐将视线从自己身上脱离出来,她开始画具有共产主义情感的画作 《马克思主义治愈病人》,画中的自己手持红色封皮的小书,居于标语、和平鸽之间,表明了自己的信仰与对墨西哥未来的希望。如今在弗里达的故居,仍然可以看到她生前摆放着马克思和恩格斯的肖像。

作者:吴京颖 中国美术学院艺术人文学院在读博士生,现旅居伦敦

制作编辑:童薇菁

责任编辑:王磊

*文汇独家稿件,转载请注明出处。