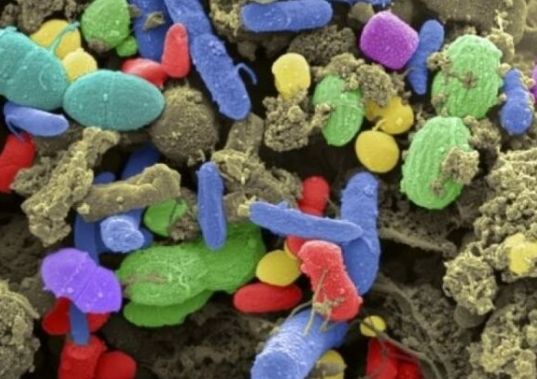

这个世界上有两个宇宙,一个在穹顶之上,另一个则在显微镜的下方。

在我们无法用肉眼看到的微宇宙里,有无数的生命在涌动。

它们是微生物——它们与我们同处一个世界。

事实上,这个世界就是由微生物主宰的。

它们无处不在,在空气中,在水中,在土壤里,在炎热的火山口,在南极点的积雪中,以及在我们每个人的身体上。

当你捧起一掬泥土,你捧起的细菌数量就超过了世界人口的总和。

而在整个世界上,微生物的种类可能有1000亿种。

它们的生物量处在10的30次方的量级——这要比所有的动物和植物加起来还多。

1000亿,10^30——这些我们难以参透的大数字,蕴藏着无限的复杂。

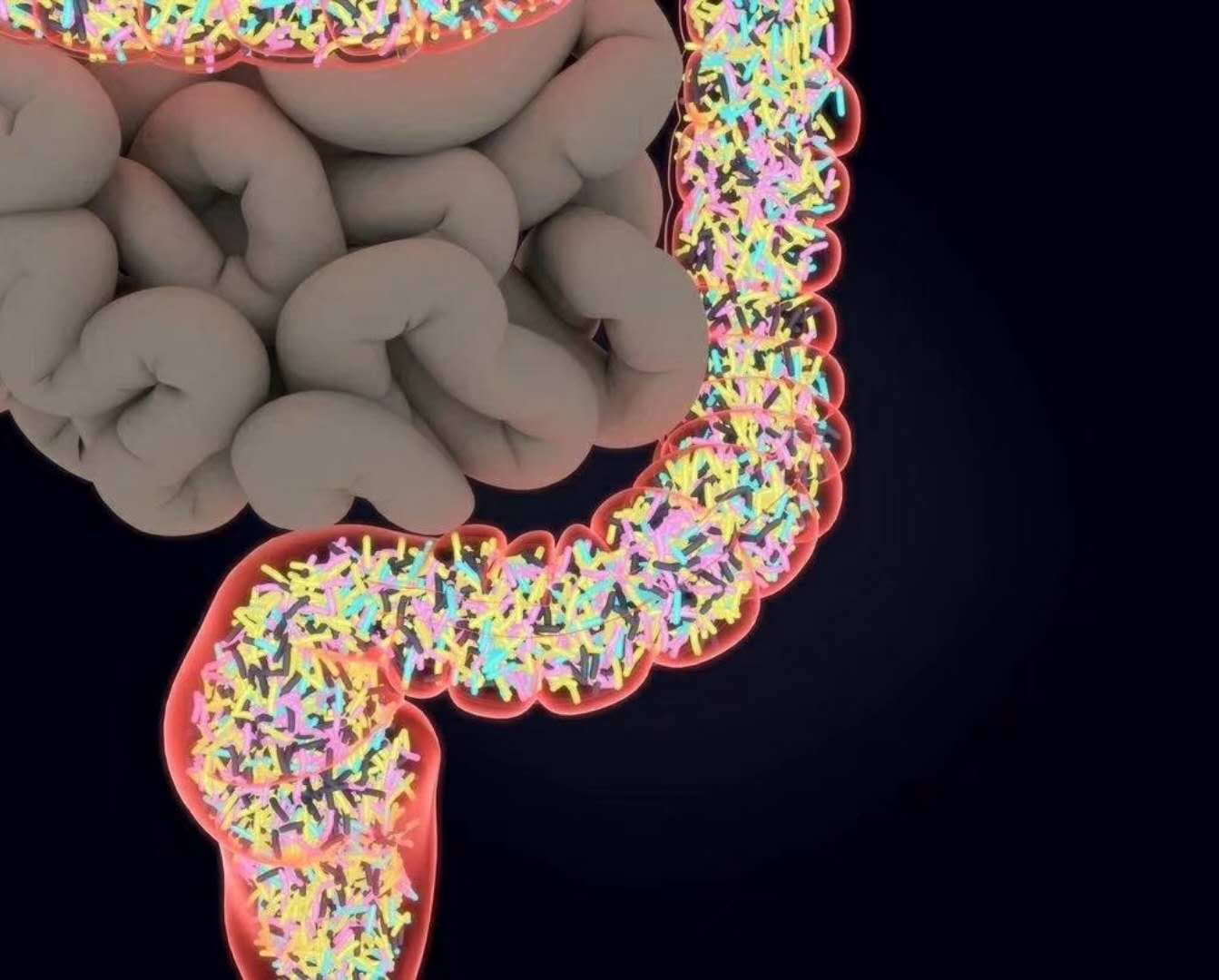

而就在我们自己的身上,在我们的眼、耳、口、鼻以及消化道中,也有着超过1000种的微生物。

它们的细胞数达到了390000亿,比我们自身的细胞还要多出30%;

它们的基因数量,更是我们自身基因编码数量的数百倍。

所以,人体自身微生物的复杂程度,就足以让我们感到为难。

那么,对于复杂的微生物,以及足以复杂的人体微生物,我们要如何去理解?

或者说,我们要如何从复杂中找到有用的东西?

被微生物连接的世界,可以看成是一个巨大的网络。

在这个网络中,每一种微生物都可以是一个节点;每个与微生物相关的实体也可以是一个节点。

毫无疑问,节点的种类是巨大的。

不过,这些节点间的关系却是有限的;而这些有限的关系就可以成为我们理解微生物世界的钥匙。

1.微生物间的关系:竞争与寄生

在微生物之间,竞争与寄生可以说是最为重要的两种关系。

竞争,让物种间相互制衡,同时也推动着微生物的演化。

而寄生,则将一种微生物和另一种微生物牢牢地绑定在了一起。

这两种关系,往往是能被我们利用的——从人类对待致病菌的历史中,就能看出这一点。

在人类发明抗生素之前,一点小的感染就可能致人于死地。

在那时,咽喉炎常常会要人性命;而肺结核更是不治之症。

至于,做手术和孕妇生产,那都是非常危险的事情。

术后感染造成的死亡是非常普遍的。

而这一切,直到抗生素的发明才得到改变。

1928年,英国医生弗莱明在长了霉菌的培养皿中,偶然发现了青霉素。

而后续,弗洛里和钱恩完成了青霉素的提纯,并实现了青霉素的量产。

在二战中,青霉素拯救了无数伤员的性命。

很快,其他的抗生素相继研制成功。它们被用于治疗咽炎、肺炎、中耳炎、心内膜炎、产褥热、肺结核等各种细菌感染的疾病中,从而在很大程度上减少了人类的伤亡。

抗生素让人类不再畏惧感染,同时也让人类的预期寿命增加了20多岁。

抗生素为什么这么有效?

究其本质,抗生素利用的就是物种间的竞争关系。

回到历史现场,弗莱明发现的恰恰就是真菌与细菌的竞争。

在1927 年,弗莱明正在研究葡萄球菌的特性。

一次意外,他发现有一个培养皿被真菌污染了;而在真菌周围的葡萄球菌全都被杀死了。

为什么葡萄球菌会被真菌杀死?

因为竞争。

为了抢占同一生态位点,真菌和细菌常常会进行殊死搏斗;

而抗生素就是真菌用于制服细菌的武器。

事实上,临床上所使用的绝大多数抗生素最初都来源于真菌。

人类恰恰是利用了微生物的种间竞争,使得我们拥有了抗击细菌感染的有效武器。

然而,随着抗生素的广泛使用,新的问题出现了——那就是细菌的耐药。

物种间的竞争会带来进化压力;而进化压力会决定物种的演化方向。

抗生素的大规模使用会筛选出那些耐药的细菌。

而那些经过多种抗生素筛选的幸存者,则成为了“超级细菌”。

一旦被超级细菌感染,很可能十年内都无药可治。

面对这个问题,我们一方面需要限制抗生素的使用,从而减少对细菌的进化压力、减缓超级细菌的产生。

而另一种方式则是用细菌的“寄生兽”来对抗细菌——即利用噬菌体。

噬菌体是专门感染和寄生于细菌的病毒。

不过,一种噬菌体往往只能感染特定类型的细菌。

这种专一寄生的特性给了我们利用的机会。

我们可以找到能寄生于目标细菌的噬菌体,从而用其杀灭目标细菌。

在2014年,利用基因编辑技术人工改造噬菌体的想法被提出。

也许,在未来,我们可以通过生产瞄准特定超级细菌的噬菌体,从而有效地解决“感染无药可治”的问题。

2.微生物与人的关系:感染与共生

就微生物与人而言,感染与共生是两大重要的关系。

在19世纪,德国医生科赫通过研究肺结核、霍乱和炭疽热这三种传染病,确定了这些原本无法解释的疾病都有着相同的根源——即细菌感染。

从此,我们拥有了一个认识疾病的全新视角:疾病可能来自于那些肉眼不可见的微小生物。

这无疑是一个里程碑,但它似乎也给人们留下了一个印象——细菌是有害健康的。

但最近十几年关于人体微生物的研究告诉我们,更多的微生物是和我们共生的。

与人体共生的微生物,特别是肠道微生物,对我们的健康有着重要的影响。

你可能已经了解过一些事实,比如:

肠道微生物能帮助我们消化食物,像一些乳酸菌就能帮我们将乳糖分解成乳酸,从而让我们能够在成年后依然对乳糖耐受。肠道微生物能为我们提供多种营养物质,包括B族维生素、维生素K、短链脂肪酸以及一些氨基酸。共生的微生物能在我们的肠道中建立起“堡垒”,从而防止外来致病菌的入侵。

除此之外,一些微生物还能调节肠道中血清素和多巴胺的分泌,从而维持着肠道生理功能的平衡。

但另一些事实可能会让人惊讶:

许多精神疾病和肠道菌群是高度相关的,包括自闭症、帕金森病和老年痴呆症。我们的喜怒哀乐也可能被菌群所调控。而我们的许多欲念和偏好也可能受着肠道菌群的影响,包括食欲、对食物的偏好、甚至是性取向。这些联系,都涉及到一条重要的关系链:菌-肠-脑轴(the microbiota–gut–brain axis)。

3.思想革命:菌-肠-脑轴

尽管我们的大脑和肠道位于我们身体的两个分离的部位,但它们之间却有着非常大的关联。

我们的肠道拥有与大脑相当的神经元数量。

这些神经元遍布了我们的整个消化道,构成了一张神经网络。

这张分散于消化道的神经网络被称为肠脑。

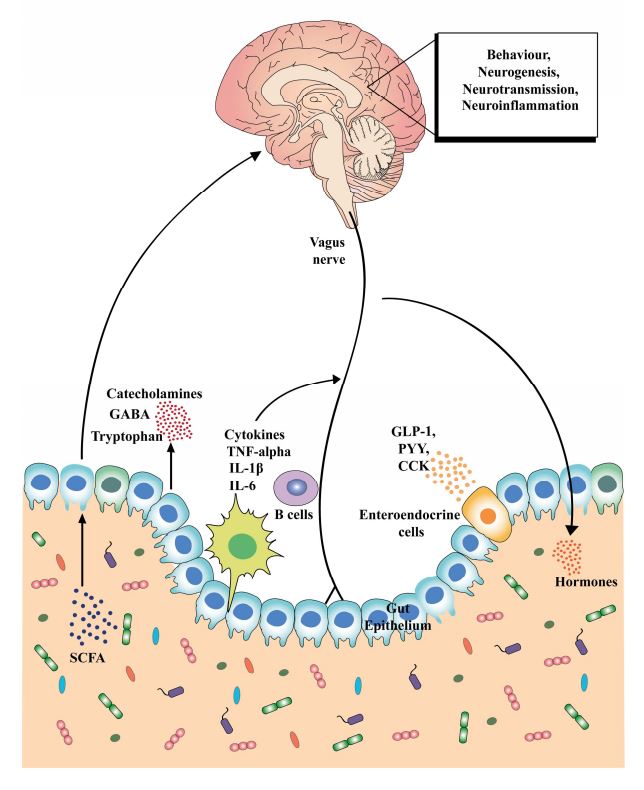

肠脑和大脑并不是相互孤立的。

在肠脑和大脑间,拥有一条信息高速通路——那就是迷走神经。迷走神经能双向传递信息,这使得肠道和大脑间能够进行高效的信息互换。

而我们知道,肠道微生物是能够直接与肠道“对话”的。

肠菌“对话”肠道,肠脑遍布于肠道,肠脑与大脑相连;这样一来,肠道菌群、肠道和大脑这间的关系链便被建立起来了——这一关系链条便称为菌-肠-脑轴。

实际上,菌-肠-脑轴可能存在三条通道。其一即上面所说的神经通道,其二是血液通道,其三则是免疫通道。

一些肠道中的物质可能穿过肠屏障,通过血液,跨越血脑屏障,从而影响到大脑。

而一些参与了肠道中免疫反应的细胞,也可能会在大脑中复现同样的免疫反应。

认识到菌-肠-脑轴的存在是一场思想革命。

这让我们重新开始审视大脑疾病、情绪、思想和行为。

在几十年前,一些医生就发现许多存在神经疾病的患者存在有饮食或消化方面的问题。

比如,许多自闭症的孩子会非常挑食,并且会伴随有腹泻或便秘的症状。

许多帕金森病的患者在确诊之前就长期存在严重的便秘。

我们现在知道,这些很可能不是偶然。

研究发现,自闭症患者的肠道菌群和正常人有着显著的区别,包括白色念珠菌和一些促炎症的梭菌水平的明显升高。并且,胃肠道感染破伤风梭菌会增加自闭症的患病风险。这种梭菌会释放神经毒素,而毒素可能会通过迷走神经传递到大脑,从而引起自闭症的症状。而对于帕金森病,患者肠道中的肠杆菌科越高,症状往往就会越严重;并且患者大脑中的致病蛋白——α-突触核蛋白也和肠神经系统的病变有着密切的联系。

至于情绪,也可能受着肠道菌群的严密调控。

肠道菌群可以通过影响人体的激素水平和神经系统,来影响宿主的情绪。

试验表明,给大鼠连续喂食抗生素,这些大鼠的抑郁行为会明显增加,并且血清素和多种激素受体都会受到影响。

而将抑郁症患者的菌群移植给小鼠,小鼠也会表现出郁郁寡欢的样子。

至于食欲和偏好,菌群也可能在其中起着作用。

肠道菌群可以通过迷走神经来刺激人体的食欲;而不同的肠道细菌可能会让我们偏好不同的食物。

甚至性的偏好也可能由肠道菌群调控。在动物试验中发现,进行相同饮食的果蝇会有相似的肠道菌群;而果蝇更愿意和菌群相似的异性进行交配。

毫无疑问,菌-肠-脑轴这一关系有着广泛的影响。

当我们了解了这些,我们就多了一个解决问题的维度。

很多事情,我们可以从“肠”计议。

在这个框架下,抗生素、益生菌、饮食、粪菌移植、益生元以及可能有调节菌群作用的冥想,都可能成为治疗神经或精神疾病的工具。

而情绪和行为也可能通过同样的方式来被调节。

也许在不久的将来,世界上就会有“真爱益生菌”——摄入同样的细菌,搭配类似的饮食,促成彼此在一起。

4.关系:理解世界的钥匙

世界是复杂的,而关系是帮助我们理解世界的钥匙。

发现一条新的关系,了解这个关系的细节,也许就能帮我们开拓一片新的天地。

编辑:金婉霞

责任编辑:顾军

来源:科学拂尘的科学博客