享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭,5月16日去世,享年102岁。他把自己设计的建筑留在了4个大洲、10个国家的土地,几乎拿遍建筑界所有的世界顶级奖项,被誉为“世界现代建筑最后的大师”“光线魔术师”,也被认为“创造了本世纪最美丽的内部空间和外部造型”。贝聿铭曾说:“我和我的建筑都像竹子,再大的风雨,也只是弯弯腰而已。”

今天,我们重刊一篇旧文(原载于2006年10月3日《假日文汇》),以飨读者,祝愿贝老一路走好!

10月6日,姑苏古城,一轮中秋皓月,将圆满一位中国老人无限诗意的邀请……

贝聿铭:归来的绽放

一方是享誉全球、成名半个世纪的建筑设计大师,一方是繁华了两千五百余年的世界自然遗产名城——贝聿铭与苏州之间的情缘,业已成为烟波影、丝竹乐中的一段现代传奇。

仿佛是为了纪念这段传奇,又仿佛是为了延续这段传奇,贝聿铭在85岁高龄时欣然接下苏州博物馆新馆的设计工程,历时5年,将于今年的中秋为它揭开面纱。

“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。”这是贝聿铭所喜爱的陶渊明的诗句。这座即将向世人展露姿颜的庭园,应该凝结着一位老人久游归来的深情与珍爱。趁着这个机会,记者三访苏州博物馆,踏寻大师的手笔与心迹。

“他的东西很难做!”

9月20日的下午,天气炎热,在即将来到苏州博物馆正门的时候,我留意到与脚下这条平江路步行街一桥之隔的一条小巷。我走进了这条名为“混堂弄”的小巷。午后,这里有最安逸的市民生活:老人坐在家门口纳凉,年轻的媳妇们在厨房边上逗小毛头,墙角的牵牛花开得正艳。

“外边看着挺好,不知道里面啥样子,还要等半个月呢。”一经询问,居民们表现出对不远处这座日益展露轮廓的建筑的好感与兴趣。但一位在林荫下歇息的出租车司机稍有微辞,他大大咧咧地把这位90岁的乡亲称为“老贝”,说:“苏式建筑最经典的还是白墙黛瓦,可是老贝设计的博物馆没有一片瓦,这好像有点想不通!”

来苏州博物馆之前,一位当地的朋友曾经告诉我说:“从外边看有点单调。”另一位媒体同行直言:“看不懂。”但也有一位进去参观过的诗人正色以告:“看了就知道,确实是非常好的。”

搁置起这些不相统一的印象,我仔细地凝望着博物馆的外观。确实,这座建筑群的顶部没有一片瓦,屋面是浅灰色的石材,划着棋盘般的菱形图案;外墙并非一片雪白,而是贴上形如窗格般的简单图案,勾勒出轻灵写意的江南神韵。在苏州的时雨时霁的青色天空下,它安静,内敛,秀丽,仿佛是一个意念的产物,一道浮光翩然的海市蜃楼;与周围披檐戴瓦的古建筑和仿古建筑相比,它显得素淡而又隽永,甚至有点像一张浅浅着色的剪纸画片。

不高不大、向内微凹的大门鼓励着人们走进。贝聿铭认为,“大门的处理很重要,大门要有气派,但又得有邀人入内的感觉。我记忆中的许多所谓深宅大院,包括我儿时玩耍的狮子林,大多是高墙相围,朱门紧闭。而博物馆是公共建筑,我想在这里用一些新的设计手法,让博物馆更开放一点,更吸引人。同时,游客一进大门,就应感受到堂堂苏州博物馆的气派。”大门为玻璃重檐两面坡式金属梁架结构,从所用的材料和造型可以更清晰地看出革新的思路:古典精神的写意,现代手法的架构。

如果说苏州博物馆的外观给人以低眉敛目的平和之感,那么它的内部则充满了神采与睿思。

穿过前庭,来到中央大厅,工人们正在修饰圆形的玻璃自动门,抬头一望,屋顶展开了八角形几何图案,光线透过不同图案中的木纹遮光条板滤下,令人如同置身于一个巨大中国绣球的内部。大厅左右各有一条甬道延展向各个功能展厅,甬道的屋顶是三角形向上拱起的滤光板,细密的光条投影于地面和墙体,并随着太阳的移动而变幻。

在博物馆西首,聚集着一群工程师,他们倚靠在楼梯的栏杆上,紧张地注视着三层楼高的、一整片贴着深色石材的墙面。这是一个大型水幕墙,按照贝聿铭的设计,从墙顶注入的水流将按照流水张力的原理横向拉伸,沿着横向或斜向凸起的黑石墙面,翻卷出几何造型的条条白色水花,欢跳着流入承接于下的荷花池。贝氏建筑师事务所的马涛是从一个从香港来的年轻人,他告诉我,在向他们讲解这个景观设计时,贝聿铭吟诵着一首名为《流杯渠》的唐诗:“激曲萦飞箭,浮沟泛满卮。”马涛笑着说:“虽然意思是懂得了,但要达到贝老要的效果,做起来真的很难,现在还在调试。”

“他的东西特别难做!”威廉士商业灯饰(香港)有限公司的李剑华放下手中的相机,发出同样的感叹。他刚才拍摄的是二楼天花板一组灯具的照明效果,以便研究解决问题。“这灯有什么问题?”我站在他的角度,却看不出这组别具特色的吊灯有任何不妥。

“你看,灯光在墙上打出一圈光弧,这是我们在设计时没有考虑进去的,现在要去掉它,因为贝老是不要这个的。”听说我还没见过贝老本人,李剑华开起了玩笑:“他呀,眼睛很尖,什么小差错都不可能瞒过他,我们都说他是一个很 ‘烦’的老爷子!”他示意我看楼梯上的玻璃扶手:“两块玻璃之间的拼缝要是有大小的话,他也能看出来哦!”接着指着墙上那条细微的光环,吐吐舌头:“所以,这么明显的差错,他肯定会看出来啦,还不如我们早点去改掉啦。”

这让我联想到《苏州日报》副刊部主任、资深文化记者倪晓英告诉过我的:贝聿铭在考察新馆的过程中,好几处用了‘懊恼’这个词。对于没达到他希望的效果的地方,他就会说有点‘懊恼’,2005年4月28日,站在将来新馆的售票大厅处,他说售票大厅的布置一定要与观众有交流,将来新馆大厅的布置是敞开式的,不是一个高高在上的小窗口,让观众感觉亲切。售票大厅在大门的西侧,贝聿铭站着那个位置往东看,感觉东部建筑一条灰色的墙柱从上贯到下有点太沉了,下面没有横梁有点托不住的感觉。好在东部建筑还有一排一层楼,稍微走近一点,就感觉不到两幢建筑之间的空隙,下层建筑正好托住了上层。贝聿铭往前走了几步,说:“嗯,还好,否则就会‘懊恼’了。”她总结这几年“跟踪报道”贝聿铭的体会:“贝聿铭做建筑非常强调形体的整体性,把每个细部放到大环境中考虑,力求整体的完美。从形态到色彩到声音,贝聿铭对艺术的审美是全方位的。”

贝老的形象已经栩栩如生地出现在我的脑海中,但我更期待见到他本人在生活中的样子。

9月23日下午,苏州市文广局、文物局局长高福民给我发来短信:“昨天从浦东机场接来了贝聿铭先生,今陪同老人家看新馆一天,晚上还要看。昨天香港航班误点,浦东汽车拥挤,抵苏路上7小时,但如不是我劝阻,他会直接到馆。今细看一天,用他的话来说,很满意,很兴奋,但仍要精益求精,他要精心为小女儿嫁前打扮。”

9月27日,我又来到苏州,直奔苏州博物馆,馆长张欣再次给我开出了参观的绿灯。没想到的是,这天贝老恰好不来馆内。本以为贝老是连日工作太疲倦,休息一天,后来得知他今天要指导卢浮宫扩建二期的修改方案。

“贝老说起话来声音很清楚,精神好极了!他除了睡觉和吃饭,从不在宾馆待着,早上来看过了,吃过饭下午又来。”为了安慰我又“扑空”的遗憾,馆内一名人员向我描绘这位工作起来劲道十足的老人。

开始“嫁前打扮”的新馆比一星期前又有了许多美妙的变化。大门已刷成了典雅而喜气盎然的朱红色,展厅里的灯光都已到位,浑圆内扣的门把手也都装好,但水幕墙上却又搭起了脚手架,工人在上次水流不畅的地方做着切磋琢磨。这次,又碰到了李剑华先生,他拿着一张写满字的纸正准备去开会,上面全是贝老对灯光提出的要改进的问题。“调光的时候,贝老一直在说,太亮了太亮了,他要把灯光都调暗一些,那样能体现‘舒雅’的气氛。”

“鱼到哪里去了?”

9月28日中午11时15分,当我知悉贝老到达的消息,匆匆赶往馆内主庭园的时候,第一眼看到的是一位穿着西装、打着领带、戴着圆框眼镜的老人,正站在曲桥上,向池塘里弯下腰来探视,几秒钟后,他向背后的助手们转过身来:

“鱼到哪里去了?”

我知道,水池里的游鱼是他这次来苏州第二天就看过的。他本来要求多挑选一些红色的,但由于工作人员在挑选的红鲤鱼中,混杂了一些白鲤鱼,眼看装在水袋中的鱼就要被“请”出苏州博物馆,一向认真的他破天荒放弃了坚持,嘱咐工作人员将鱼全部倾入了水池。当时在场的人员说,入水的鲤鱼仿佛体悟了老人的心意,欢快游向四周,有的还调皮地跳出水面,贝老当即报以欣慰的微笑。

我也看了看水池,水面的确不够清澈,也不见鱼的踪影。一位年轻的操作工程师上前向贝老解释说:“水池里的水量比以前预设的要多,所以循环得慢了一些,明天这个时候就可以观察水质了,过滤掉石英砂之后,应该说鱼还是可以看清楚的。”

“唔,现在看不太清。”贝老侧过脸,和蔼地、一字一顿地问:“依你看,你们是专家,有什么办法把水弄干净?”

“水里还要投药,一是增加清澈度,二是去除微生物。有两种药可以投,一种是化学的,一种是微生物的。昨天我们已经来取过水样,等检测结果出来就可以确定投药的浓度了,”这位工程师从包里取出一张表格,递给贝聿铭,“这是水质各项指标表。”

贝老接过表格,端详了一会儿,还给他,谦和地说:“这个我不大懂,你们做好了就好。”他往前走,但又回过头竖起食指:“要确保对鱼没有影响。”

在桥上,面对着他根据米芾水墨画得来灵感而独创的石片假山景观,贝老的情绪十分好,他用英语与助手林兵交谈,形容水一点一点漫过石砾,石片从水中浮出的景象,可以是一条线,也可以是任何形态,可以像草原,也可以像沙滩。他强调说:“晚上不成问题,白天就必须要让人看出层次远近。”他描绘从水面下晕染上来的白色,“好像雾一样”,他那镜片后眯起的眼睛像是看到了心中的美景,嘴边浮起着标志性的微笑,温和而醇厚的嗓音仿佛是在吟诵一句情诗。贝夫人卢爱玲提示他,东馆里有一件工程到12点就可以完成了,贝老点点头,走过小桥,“Ok,let’sseeit!”(“好,让我们看看去!”)

来到苏州一个星期,贝老没有接受任何一家媒体的采访。用他的话来说:“白天晚上实在忙,顾不过来;请把注意力放在馆上,不要放在我身上。或者等开馆之后,大家都看过来了,再来采访我。”因此,我随同贝老走遍全馆,并没有开口问一句话。而全神贯注于每个细枝末节的贝老,或许也并没有注意到身边又多出来一个年轻人。

一切都在呈现出邀请的姿态。庭园南面那株枝繁叶茂的桂树正在开花,馥郁的芳香正是贝老所期待能在开馆时馈赠给客人的。苏博新馆门口的小桥下停泊着挂了灯笼的乌篷船,让人想起,贝老建议能够用游船客人从水路沿途景点接过来。他还说:“希望苏州市民以后常来苏州博物馆走走,每次来,都能让他们看到新东西。就像巴黎市民,常常要到卢浮宫去一样。博物馆要经常更新展品。”

时针指向12点20分,贝聿铭看过了新馆大门复层移动的演示,当我认为他将要登车离去午餐的时候,他与夫人又信步走进了馆内。他们俩坐在中央大厅面向水池的石围椅上,像一对再平凡不过的老夫妻,静静地享受着休憩的安宁。

走远了,再回过头去,还看见他们含着微笑的充满期待与童真的样子。再过几天,一汪池水将泛出清波,灯光也已调好,按照贝老的设想:“要有灯光,灯光不要太亮,应是那种淡淡的月光如水的光亮。”在10月6日那天夜里,一轮中秋皓月,将圆满一位中国老人无限诗意的邀请。

贝聿铭,著名华人建筑师,1917年出生于中国苏州狮子林贝家,为中国银行创始人贝祖怡之子。17岁赴宾夕法尼亚大学攻读建筑,后转学麻省理工学院攻读建筑工程,27岁时在哈佛大学建筑研究所深造,38岁那年创立贝氏建筑师事务所。迄今为止,他的作品有70余件,包括肯尼迪图书馆、华盛顿国家艺术馆东馆、巴黎罗浮宫的金字塔、香港中国银行大厦等。贝聿铭个人曾9次获美国建筑师学会设计奖及法国建筑学院金奖、日本帝赏奖和普利兹建筑奖,其中普利兹建筑奖相当于诺贝尔奖,是建筑界最高荣誉。业界评价认为:他擅长表达抽象的力量,在才华变成建筑品质的神秘工作里,精致、抒情和美丽使他的建筑充满人性的光芒。

苏州博物馆新馆内庭。

贝老在与美国灯光师交流。

另附:贝聿铭重要建筑作品

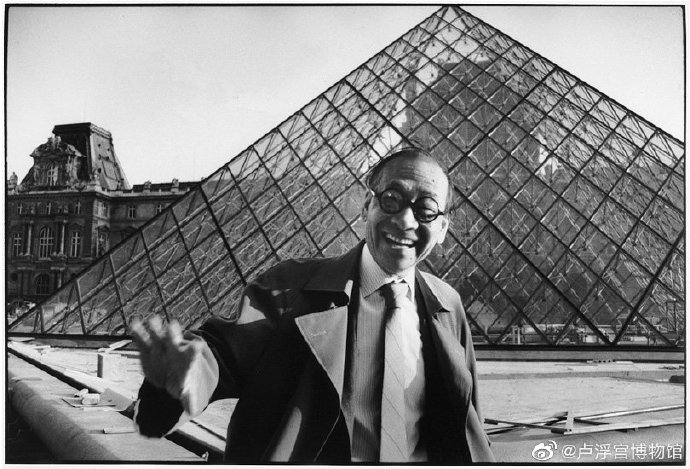

卢浮宫金字塔(法国巴黎;1983——1989)

十多年前,贝聿铭把一个玻璃金字塔搬到了法国人的“圣地”——巴黎卢浮宫,被人扣上了“破坏法国文化”的帽子。面对众多批评责难,贝聿铭不卑不亢,挺直了腰板。终于,骄傲的法国人被折服了。如今,卢浮宫的玻璃金字塔当之无愧地成为20世纪人类最伟大的建筑作品。

美国国家美术馆东馆(美国华盛顿;1968——1978)

贝聿铭的建筑改变了人们对博物馆的概念,建筑的顶部直冲天空,几何图形的玻璃充分吸收阳光,像一个现代的教堂。贝聿铭说,这个建筑应该具有一种纪念碑似的气度。采取了宝石切割一样的手法,做出这种尖角,因为那种干练的线条是这个建筑的精髓,任何圆钝的形状会减损这种气势。

肯尼迪图书馆(美国波士顿;1965——1979)

这个建筑背后蕴藏了一种哲学原理,特殊的历史背景促成了这一重要工程。在贝聿铭看来,这一建筑的最成功之处是建筑基地的营造。居高临下,人们从图书馆既能看到波士顿、黄昏中的汉考克大厦,又能看到港口的迷人景色。透过窗户取景,美丽的景色就犹如画卷一般。

美秀博物馆(日本滋贺县;1991——1997)

美秀博物馆的入口处有一种前往圣地的感觉,山洞和过桥的灵感来源于陶渊明的《桃花源记》。日本人知道这个故事,都说,对,要是能把博物馆做成那种感觉就好了。建筑整体设计取材于日本江户时代的农舍,钢结构的四面体重叠而成的结构牢固,空间错综复杂。这个结构有其系统,这系统便是以三角形为基础,因为三角形是最简单最牢固的几何组成。

作者:本报记者 吴越

图片:来源于网络

编辑:付鑫鑫 实习生:罗娜

责任编辑:王星