肖进

德拉戈·扬察尔(Drago Jancar,1948——),斯洛文尼亚当代著名作家、剧作家。曾先后获得斯洛文尼亚最富盛名的艺术奖——Preseren奖(1993),欧洲短篇小说奖[奥格斯堡(Augsburg),1994]、奥地利让·阿梅利(Jean Améry)文学奖(1997)、年度最佳小说 [克里斯尼克(Kresnik),1999]、赫德尔文学奖(Herder Prize,2003)、欧洲文学奖(2011)、法国文学奖(2014)、伊格内修斯·西洛内 (Ignazio Sil。ne) 国际文学奖(2016)等。主要作品有长篇小说《北极光》(Northern Lights) (1984)、《天使的凝视》(Angel's Gaze) (1992)等,短篇小说集《乔伊斯的学生》(2006),戏剧《寂静的钟摆》(The Silently Oscillating Clock)(2007)等。其作品被翻译成英、法、德等十八种语言。

获奖或许不会影响文学创作本身,但却从出版方面影响了一个作家的写作方式和生活方式,以及他被本土乃至全球读者的接受程度。相反,由于没有获奖,某些偏远地区和小语种国家的优秀文学作品因为语言这座“巴别塔”而未能与我们见面,也实属可惜。

在本文作者对斯洛文尼亚的作家德拉戈·扬察尔的访谈中,两人就两地的文学和创作进行了互相观照式地探讨。这位当地代表性的,在西方世界里颇具盛名且获奖无数的作家,在中国却鲜为人知。所以这次,我们想带你走进斯洛文尼亚,因为我们认为,奖项之外,文学世界和我们所处的地球一样,有远比我们想象的更精彩、更广阔的天地待挖掘。

——编者

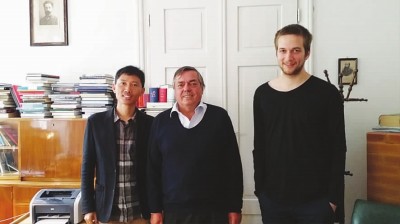

本文作者(左)和联系人、斯语翻译LukaGolez(右)在matica出版社德拉戈·扬察尔办公室与其合影。

关于斯洛文尼亚的文学与历史

“文学总是地方的和民族的,但作家的经验和表达却是世界性的。”

肖 进:扬察尔先生,您好! 很高兴您能接受我的访谈,一起聊聊文学与创作。在此之前,我在2011年版的 《最佳欧洲小说》(中文版)中读到过您的《预言》,这是一篇非常精彩的小说。就我所知,您的作品被翻译成中文的并不多,中国读者对包括您在内的斯洛文尼亚作家也缺乏更多的了解。所以,我想我们还是先从您的文学创作谈起,您是如何走上文学道路的?

德拉戈·扬察尔:我小的时候读过很多书,这些书给我带来一种想象的、虚幻的空间。这种想象的空间帮助我克服生活中遇到的许多困难,我在学校的成绩都跟文学、写作有密切的关联。后来我开始发表作品,这些作品得以发表给我一种我在社会上留下了印迹的感觉。每个人都想在社会上留下印迹,我也不例外。这些作品发表之后,我开始写许多书,首先我写了几篇短篇小说,然后在一段时间之内我被话剧所吸引,最后我开始写长篇小说,尤其是历史小说。这就是我写作初期的过程。文学给我的生活带来了满足感,同时也帮助我脱离了俗世的生活。在我看来,进入文学的虚幻世界可以帮助人生活。

肖 进:您的小说大都充满了历史感,仔细阅读却又感到有对现实社会的深切关怀。我知道您并不是一个书斋中的知识分子,无论是在独立之前还是独立之后,您都十分关注斯洛文尼亚社会的发展,这二者如何能够融合在您的创作中?

德拉戈·扬察尔:我的很多作品跟现实生活和历史研究都有密切的关系。我在写作之前,首先做的是认真研究历史材料,然后通过自己的想象力与写作方式调整这些材料。我的作品经常涉及到某些斯洛文尼亚历史中的阴暗事情。我的小说《北极光》 里的故事发生在二战爆发之前一段时间。在最近发表的一篇小说(在法国获得了文学奖)写的是斯洛文尼亚解放战争(第二次世界大战)。我的大多数作品都是历史小说,不过这些作品同时也反映了我们现在生活的社会,我的小说不仅是历史小说。

肖 进:您认为斯洛文尼亚读者和外国读者在阅读您的作品

时,会有什么不同的感受?

德拉戈·扬察尔:这是一个非常有趣的问题。文学总是地方的和民族的,但作家的经验和表达却是世界性的。我相信我的文学是世界性的,面对世界上不同的读者有很多话说。很多时候,我讲的故事都发生在斯洛文尼亚的一些小村庄或马里博尔这座城市。没有人会知道这些地方,也许读了我的作品,会产生进一步了解的兴趣。我也相信中国的读者会对我的小说感兴趣。

对我们每一个人来讲,我们都生活在相类似的环境之中。我们都带着传统的负担,又要面对现代的生活。无论你生活在中国、日本还是非洲或别的什么地方,你都会碰到这样的问题。文学总是在谈论作为个体的人的命运,而非整体上的人性。

肖 进:说到历史,我对斯洛文尼亚的历史并不是非常了解,尤其是文学发展的历史。斯洛文尼亚的文学曾有过什么样的历史发展,现在的情况如何?

德拉戈·扬察尔:斯洛文尼亚文学发展初期大多与宗教有关。二十世纪以来,逐渐融入了现实主义文学的洪流中。

1990年独立后,斯洛文尼亚文学吸收了当代西方文学的精华,如法国、英国和美国的文学。当我还是个学生的时候,我已经接触到一些作家如萨特、加缪、贝克特等人的作品。从一定意义上说,斯洛文尼亚文学是现代文学。在很长一段时间里,我们只有自己的语言和文学,而没有自己的国家,因此,斯洛文尼亚的文学更多关注族群的自我认同。与此同时,不可否认的是,文学的发展也面临挑战,经济的发展使得关注文学的人越来越少,许多出版社迅速商业化,文学不再像以前一样居于社会的中心。这是一个问题,但不仅是斯洛文尼亚一个国家的问题,而是一个世界性的问题。文学只是这个世界的一部分,他们描述这个世界,好与坏、深与浅,但文学只能属于这个世界,而不是整个世界。从这个意义上看,目前的斯洛文尼亚文学处于一个良性的发展环境之中,我们有许多不同风格、流派的优秀作家,一些新的观念、思想不断地被作家们用文学的方式提出来。

关于中国文学及翻译

“我能理解他并不是不想说话,而是想通过文学来表达自己。”

肖进:能否谈一谈您对中国文学的认识和了解?

德拉戈·扬察尔:如果我说我一点都不了解,那是谎言。我接触过韩素音,她是华裔,后来嫁给了一个英国人。我认识她是因为她来斯洛文尼亚参加过几次文学会议。她是一个非常有趣的人。我在上世纪八十年代读过一本中国当代的小说,是张洁的《爱是不能忘记的》,它让我了解了中国1970年代的一些文化现象。

当我年轻的时候,我还阅读过李白的作品。读他的诗就好像看到一个年轻的中国人,喜欢喝酒,却又文采飞扬。我很喜欢向斯洛文尼亚的年轻人推荐李白。光是他的名字就能给人很深的印象。李白对于我的重要性,在于他让我有了对世界、对自然、对生活的美好和失望的感觉。我能从他的诗中读出这一切。

肖进:您是否读过2012年诺贝尔文学奖得主莫言的作品?你对他有什么评价?

德拉戈·扬察尔:我知道这个作家。我看过一些他的著作。目前我正在阅读他的小说 《四十一炮》。(杨察尔所读为英文版。笔者检索过该国国家图书馆馆藏的中国作品,翻译成斯语的中国文学作品很少,倒是意外发现上世纪五十年代翻译出版了《红楼梦》的斯语版,这可能在中国红学界也是鲜为人知的。)虽然还没有看完,但已经感觉到这是一本很引人入胜的小说,写得非常好。这本书似乎是对现代中国社会的一个侧写,残酷的社会、渺小的个人,还充斥着超现实的幻觉,莫言确实是一位伟大的作家。我对莫言的名字也很感兴趣,我能理解他想通过文学来表达自己。我相信他说的话。我曾一度卷入过政治,但最后我对一些批评的回答是,我写了一些文学作品,我要说的话都在这些作品中,如果你意识到这一点,你就能够理解我。

肖进:您有没有想过让您的作品翻译成汉语,让更多的中国读者接触到您的作品和斯洛文尼亚文学? 您希望哪一本作品能最先被介绍给中国的读者?

德拉戈·扬察尔:我当然愿意。如果我的作品能翻译成中文,那将是一件很高兴的事。也许《北极光》(Northern lights) 是不错的选择。这是一本很有趣的小说,讲的是发生在二战前的一个小城市马里博尔的故事。马里博尔也是我的故乡。第二次世界大战时期,在这座小城里,不同的势力形成拉锯状态,纳粹分子、共产主义者、反犹主义者都在这里聚集,种族、战争、意识形态交织在一起。也许对历史感兴趣的读者会喜欢这部小说。《北极光》已经被翻译成法语和英语,德语版本也相当成功,因为德国的读者比较熟悉小说描述的那种氛围。

肖进:你觉得政治对文学有多大的影响?

德拉戈·扬察尔:就像我之前说的,比如,我们想象斯洛文尼亚的一些小村庄,在二十世纪时曾经被多达五支不同国家的军队统治过。既然有五支不同国家的军队,就要给五个不同的国家支付不同的税款。那就是政治对我们的影响。一个作家如果要描写人,实际上就是在描写政治,因为政治在我们的生活中非常重要。作为一个作家,我必须在是否介入政治问题上做出决定,如果要介入政治,我可以写政论性文章直接表达我的立场,不需要采取文学性手法。如果选择文学,我会把笔触伸向受苦受难的人民,写他们在这个荒诞的世界上所遭受的一切。政治是重要的,但它并不是文学,尽管文学会受到政治的影响。

肖进:如果有译者愿意来翻译您的作品,您会有什么要求?

德拉戈·扬察尔:有时候译者会要我解释一些难懂的斯洛文尼亚词语,一般情况下我都会满足他们的要求。但有时候就会出现一些很滑稽的事情。我的作品在翻译过程中曾发生过一件有趣的事情。我过去的一本小说《囚徒》,现在正在被译者米歇尔·白金斯翻译成英语。有一次,他发信息给我,问我“Hlup”这个词是什么意思?他说他查遍了斯洛文尼亚语词典也没有发现这个词。后来我就在网上查了查,当我搜索这个字的时候,网络指引我去查找斯洛文尼亚科学词典,但当我查找这本辞典时,词条指示我去找德拉戈·扬察尔的小说《囚徒》第六十五页。这真是非常尴尬的事,于是我给译者写信说,听着,米歇尔,当我还是一位年轻作家时,我想创造一些词,因为我年轻,我相信我能创造许多新的词,可是现在我已经不知道当初造的这些词的意思了。尽管最后,我们还是根据上下文了解了这个词的含义。

还有一点,翻译文学作品,最好是根据作品的原文,而不要转译。很不幸,我的作品大多是从英语转译成其它文字的。许多译者对他们的翻译非常满意,某种程度上也确实不错,但我看后却不甚了了。其实许多的中国文学也是通过英文被转译成小语种译文的。

关于《最佳欧洲小说》

“目前的世界文学格局中,东欧作家几乎是缺席的。”

肖 进:谈谈您和《最佳欧洲小说》的关系吧。当2011年的《最佳欧洲小说》译成中文时,很多中国读者为之惊叹,有人说,“《最佳欧洲小说》 几乎囊括了我见过和想得到的所有短篇小说的表达形式。”2011年的《最佳欧洲小说》收录了您的短篇小说 《预言》,2014年您又成为该年度《最佳欧洲小说》的主编,是什么原因让您如此深度地介入这个项目?

德拉戈·扬察尔:我一开始并不认识这个项目的发起者亚历 山 大 · 黑 蒙 (AleKsandar Hemon)。我曾经在芝加哥待过一段时间,有一次我们差点共进晚餐,但由于他的女儿生病,我们最终没有见面。不过一直都有联系。《最佳欧洲小说》是他倡议发起的,我只不过被邀请撰写2014版的序言。我之所以选择接受邀请,是因为我欣赏它的原创性的一面,并且只收短篇小说,而不接受截取长篇的一个片段这样的做法。也许它的名字不应该叫作“最佳”,叫它欧洲短篇小说或许更好些。欧洲有很多国家,不同的国家有不同的读者,进入选择范围的小说也很多,我们所做的是最后的筛选。事实上,我并没有真正选择,我只是负责撰写序言。至于为什么要出版《最佳欧洲小说》这样一个系列,我们的想法是,目前几乎没有出版社愿意出版短篇小说,也没有人愿意读短篇小说,我们希望这样的举措能够引起读者的关注,意识到短篇小说依然很重要。我接受邀请的另一个原因,是基于目前的世界文学格局中,东欧作家几乎是缺席的。在2014版的《最佳欧洲小说》中,有很多东欧作家的作品,我想让世界文学之光也能照亮更多籍籍无名但才华横溢的东欧作者,未来他们将会吸引全世界的目光。

肖 进:《最佳欧洲小说》的遴选工作是怎么进行的? 是不是比较平等地、不分大小地介绍每个

国家的作家?

德拉戈·扬察尔:这确实是《最佳欧洲小说》面临的难题。一些小国的文学没有受到和大语种国家---如英国、美国、中国、法国和德国---那样多的关注,这些大语种国家得到了世界上绝大多数读者的关注。但是世界文学是由世界上众多国家的文学组成的。有些国家,比如荷兰,有二千万人口,但他们仍然认为自己是小国家,还有像保加利亚、罗马尼亚等也是这样。因此我的办法是我们必须直接去发现这些国家的作家和作品,而不是通过英语或法语这些大语种的翻译去找。当然,我不会去抱怨这种方式,因为我自己的作品有很多就被译成英语或法语。但是有很多作家的作品只有通过被翻译成英语或法语等才能够得到更多的关注。我们必须找到更为直接的方法去翻译他们,因为我们对于自己的文化有更多的感受。那些一辈子都住在纽约的出版家肯定不知道罗马尼亚的一个小村庄所发生的事情,二者之间几乎不可能发生关联。我们要认识到文学对彼此之间都是重要的,无论是主流还是支流。

至于斯洛文尼亚作家,已经有几位的作品被《最佳欧洲小说》收录了,他们是莫依茨·克莫德烈(Mojca Kumerdelj) 和安德烈·布莱特尼克(Andrej BlatniK),算上我一共有三位作家的作品出现在《最佳欧洲小说》上了。未来,应该还会有吧。

肖 进:这个选集是否真实反映了当下的欧洲文学?

德拉戈·扬察尔:当然。我想说的是,好的文学并不总是存在于社会的主流和中心,也有可能来自无人知晓的角落和偏僻的乡间。通过网络,年轻人很容易就会了解到这个世界的最新潮流。和过去相比,这是一种大的反转。我不相信未来还会有类似以前那种潮流,像上世纪六十年代、五十年代,甚至二十年代,在中东欧,存在主义成为主流的时期,每一个人都想成为萨特、加缪或贝克特。那种潮流,以后将不再有。

(感谢Luka Golez对本文的贡献)