静处千里之外、黄沙蔽天的漠北,敦煌,仿佛被时间遗忘。这里的天色,暗得格外慢。即便交通发达的今天,从国内很多城市至敦煌,依然需要花上大半天光景。然而,在传播文化这件事上,敦煌的前瞻性眼光远远超出想象。

近日正式上线的全球首个超时空参与式博物馆“数字藏经洞”就孕育于此,由国家文物局指导、敦煌研究院与腾讯在“云端”联合“凿”出。同时,今年正值“一带一路”倡议提出十周年之际,这一数字洞窟计划推出多语言版本。

事实上,丝绸之路咽喉处的特殊地理位置,决定了历史上的敦煌,就是东西交流的节点,国际化的前沿阵地,有“华戎所交一都会”之名。闻名世界的敦煌石窟,正是在此环境之下孕育出的东西方艺术融汇的结晶。再看如今“数字藏经洞”迈出的了不起的一步,人们或许会恍然大悟,继而对敦煌故事的国际传播,报以更多期待。

在“数字藏经洞”中,人们穿越时空,亲历100多年前它被打开的时刻

藏经洞的小小斗室,装下一整个文化宇宙,启引举世瞩目的“敦煌学”

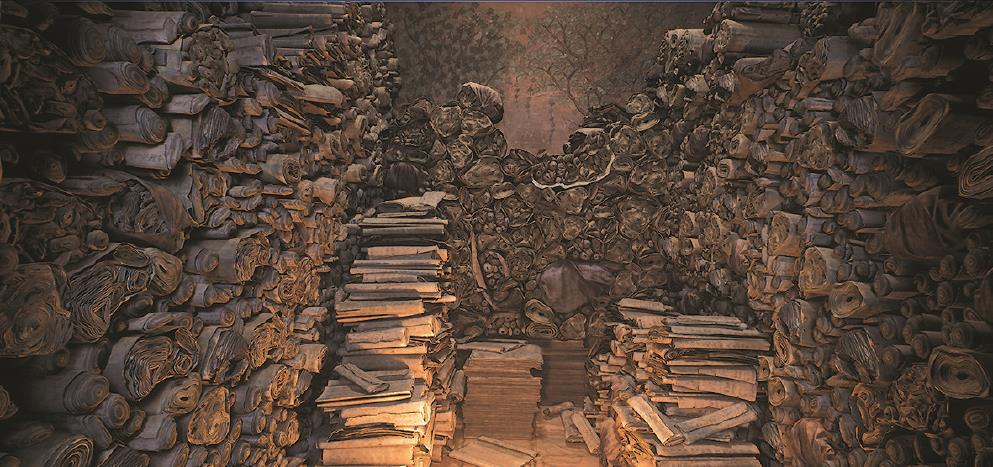

莫高窟著名的“三层楼”木构窟檐下,掩映着第16号窟,晚唐河西都僧统洪辩的功德窟,一座268平方米的大型洞窟。其甬道北侧,竟还藏着一个迷你的窟中窟。这是洪辩的影窟,也即纪念堂,坐北朝南,面积仅7平方米。轰动世界的敦煌藏经洞,莫高窟第17窟,指的就是这方小小斗室。1900年,道士王圆箓在清理积沙时,无意中发现了藏经洞。重重叠叠、密密匝匝堆放于此的文物,多达6万余件,包括4世纪至11世纪的多种古代文献和艺术品,被誉为20世纪最伟大的考古发现之一。由此,敦煌的历史掀开新篇章,举世瞩目的“敦煌学”有了原点。

用“中古时期的百科全书”来形容敦煌藏经洞中的宝藏,毫不过分。它包罗万象,涉及古代政治、经济、军事、地理、社会、民族、语言、文学、美术、音乐、舞蹈、天文、历法、数学、医学、体育等方方面面。其中文献又名“敦煌遗书”,年代最晚的写于宋咸平五年(1002)。汉文文献中的官私文书尤具史料价值,均为当时的第一手资料,较传世典籍更为直接具体;大量古藏文、回鹘文、于阗文、粟特文、梵文等各种文字写成的文献材料,则丰富了少数民族生活和中西交流的历史记录。艺术品方面,先后不同时期产生并流行于敦煌地区的绢画、麻布画、纸画等绘塑作品,或是彩幡、刺绣等丝织品,均为难以保存的特殊质料,而其历史之悠久、数量之丰富在国内外极为罕见。

藏经洞出土的《降魔变文》,是图文结合的讲唱手卷,俨然千年前的“看图说话”。图为《降魔变文》局部

在敦煌研究院敦煌文献研究所所长赵晓星看来,藏经洞所收藏的,是一座能够触及时空多维度的文化宇宙。“在这里我们可以仰望星空,也能够俯瞰大地,可以看到中原的宫廷,也能深入敦煌的民间,更能够看到从长安、洛阳两京通向中亚、印度并远至欧洲的丝绸文化的交流与交融。”

多个世界之最,都出自敦煌藏经洞。

例如,包括13幅图、50行文字的《全天星图》,据说出自唐代著名天文星占家李淳风,描绘了当时皇家观星台中肉眼所能见到的1348颗星星,可谓全世界最早的星图。此图描绘星空的方式相当“现代”,前12幅用圆柱形投影法绘制十二时角图,最后一幅用方位投影法绘制环北极星图。如是方法类似于荷兰学者麦卡托发明的圆筒投影法,现在许多地图仍在使用,而敦煌唐代《全天星图》比麦卡托生活的年代早了八九百年。成书于唐显庆四年(659)的《新修本草》(又名《唐本草》),为唐高宗时由政府组织苏敬等20余人编写,共54卷,是全世界最早的国家药典,比欧洲最早的药典——1498年出版的《佛罗伦萨处方集》早了八百多年。藏经洞发现的多件《新修本草》唐代手抄本正是该文献现存最早传本。一件唐代的《金刚般若波罗蜜经》,卷末题有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”,成为全世界现存最早有明确刊印日期的雕版印刷品。

《全天星图》局部

也有不在少数的敦煌遗书,具有填补空白或改写历史的重要意义。

浙江大学文科资深教授张涌泉指出,宋人编的韵书《广韵》,据说改编自隋陆法言《切韵》,遗憾的是宋代以后《切韵》便失传了。而敦煌遗书中问世了《切韵》系韵书写本近五十个卷号,由此让人们有可能窥知《切韵》原书的大致面貌,得以更深刻地了解《广韵》是如何在《切韵》系韵书的基础上修订而成的。敦煌学专家郝春文也在《石室写经:敦煌遗书》一书中揭示,作为讲唱文艺之一的诸宫调,通常被研究者据宋代王灼《碧鸡漫志》所载,认为是北宋熙宁、元祐间泽州人孔三传首创。而敦煌遗书中却保存着盛唐时期的原始诸宫调作品。《兔园策府》,唐代杜嗣先编纂的类书,采用问答形式提出和回答科举考试中常见的问题,相当于“高考考前指南”。这一特别的类书在宋代以后失传,而敦煌遗书中保存了四件《兔园策府》写本。

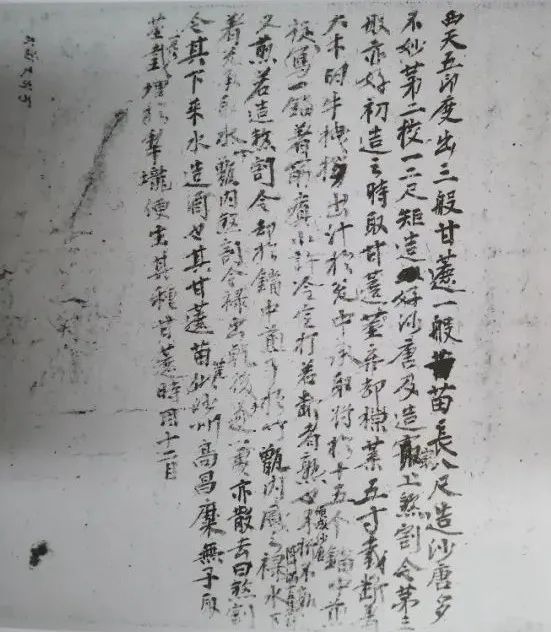

《五印度用甘蔗造砂糖法》,藏经洞里一张关于如何制糖的残卷,仅三百余字,曾吸引文化大家季羡林花去17年时间来研究,进而留下一部83万字的皇皇巨著——《糖史》。这是因为,尽管糖微不足道,却承载着长达一千多年的中印两国文化交流的历史。经研究,季羡林发现,原来残卷中的“煞割令”一词,就是梵文sakara的音译,意为蔗糖块,并由此破译这份文献中的奥秘:虽然中国人很早就种植甘蔗,也掌握了甘蔗制糖技术,但在印度制糖法传入之前,中国糖的口感不如印度糖。贞观二十一年,唐太宗派使者到印度去学习制糖技术,终于使得中国造出“色味愈西域远甚”的砂糖,不仅超过印度,还返销到了印度。难怪季羡林感叹道:“与其说我对糖史有兴趣,毋宁说我对文化交流更有兴趣。”

《五印度用甘蔗造沙糖法》

而除却内容,就连敦煌遗书的装帧形态都值得细细研究。它几乎囊括了古书的各种装帧形式,如卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装,俨然串起中国古书装帧发展史。其中,传自印度的“梵夹装”,更是尽显外来文化的影响,颇为引人注目。古天竺把梵文书写在裁制好的贝多树叶上,页页相摞,再用与贝叶大小适度的两块木板把贝叶夹住捆绕起来,故名梵夹装。不过敦煌遗书中的“梵夹装”,显然经过了因地制宜的改良,一来,经文书写在纸上而非贝叶上,二来,经文多用中文书写,不再是梵文。

可惜,敦煌藏经洞的开启,正值国运衰落、积贫积弱的清末。列强的环视,使得宝藏陷入悲剧,大量被劫掠至海外,流失于英国、法国、俄罗斯、日本、美国、德国、韩国、印度、丹麦、瑞典、芬兰、土耳其等国的众多公私收藏机构。“敦煌者,吾国学术之伤心史也”,1930年代,国学大师陈寅恪发出如是悲叹。

100多年前敦煌藏经洞重见天日时的照片

纤毫毕现,“参与”历史,高能的游戏科技打开尘封千年的文化宝库

而今距离敦煌藏经洞的重见天日,一百多年过去了。我国早已扭转“敦煌在中国,敦煌学在国外”的尴尬局面,并且在敦煌学研究方面逐渐占据国际主导权。如是变化,让此番“数字藏经洞”的惊艳问世,有了坚定的底气。

这是一扇让大众能够穿越时空、更轻松了解敦煌文化的“大门”。以数字游戏为媒,以“云游敦煌”小程序为接口,“数字藏经洞”综合运用高清数字照扫、游戏引擎的物理渲染和全局动态光照等“高能”技术,凭借4K影视级画质、中国风现代工笔画图像,生动再现藏经洞及百年前室藏6万余卷珍贵文物的历史场景。携手的双方——敦煌研究院与腾讯,一方有着敦煌学研究的深厚学术积淀,一方坐拥游戏科技的强劲技术优势,碰撞出全新的创作理念和体验模式,率先开创“超时空参与式博物馆”这一形态,成为传统文化创新性转化与呈现的又一有益尝试。

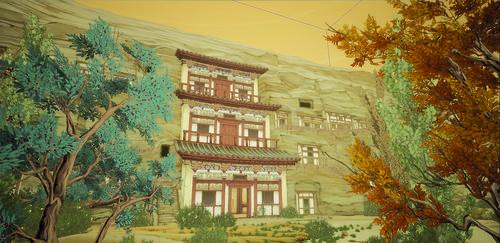

“数字藏经洞”复现的莫高窟“三层楼”,轰动世界的敦煌藏经洞——莫高窟第17窟就隐于其中

随时随地,或滑动或点触屏幕,人们在手机上就能轻轻推开莫高窟第16窟斑驳的木门,循着幽暗的光亮,发现甬道北侧第17窟也即藏经洞之所在。窟内有些局促,迎面目光即与洪辩的塑像相接。塑像肃穆的神情,袈裟表面细微的褶皱,底座的实木肌理,一一清晰可见。其背倚的北壁壁画甚为精美,绘菩提树两棵,泛黄的土坯墙面将累累叶片的青绿衬托得格外醒目,树枝上悬挂的净水瓶和布袋历历可见。其中,持对凤团扇的比丘尼立于东侧树下,西侧树下则画有一执杖、持巾的近事女。“数字藏经洞”以毫米级高精度的复现,为公众创造了身临其境的沉浸体验。

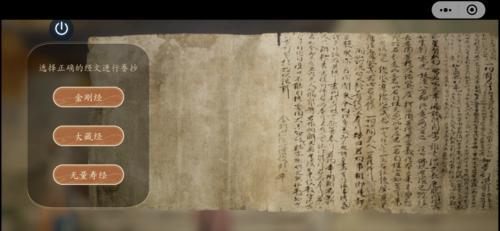

若觉这样的“观赏模式”不够过瘾,还能切换至“游戏模式”,选择晚唐壁画中的若干人物造型进行角色扮演,化身“宝藏守护人”。唐大中六年(852),你将在窟前邂逅洪辩,获悉开窟初衷,进而进窟寻找开凿工具……用户总共能一键“穿越”至晚唐、北宋、清末等多个历史时段,对话八位历史人物,“亲历”藏经洞从洞窟开凿、封藏万卷、文物失散到再次“云”上聚首的全过程,在完成抄写经书、地仗制作、壁画绘制、拯救文物等多项故事化的互动任务中,逐步习得敦煌学知识。

值得一提的是,通关完成,人们还将与集结21件藏经洞重磅文物的“数字展厅”相遇:《全天星图》《太公家教》《棋经》……这是一次现实世界难以完成的聚首,这些文物分别来自敦煌研究院、法国国家图书馆、大英图书馆等海内外多家机构,在数字修复、3D建模的技术之下高清呈现。

“这种扑面而来的感觉,让人特别印象深刻。好像一下子从文字当中的静止世界,进入到一个无限接近真实的数字空间。”敦煌研究院院长苏伯民如是形容“数字藏经洞”的用户体验。他欣喜地看到,先进的技术应用、生动的故事叙事,与学者的研究成果相对接,创造了让敦煌文物活起来、动起来的全新表达方式。这种体验不仅是沉浸式的,还特别具有趣味性,通过互动式参与吸引人们一步一步了解、体会藏经洞文物所蕴含的价值。

“看敦煌,不是看一个死了1000年的标本,而是看一个活了1000年的生命。”赵晓星说。在她看来,藏经洞及其千年宝藏,开放、包容,集纳了敦煌文化、丝绸精神不忘本来、吸收外来、面向未来的重要特征,这也是中华优秀传统文化的典型特征之一。因而,此次它的“云”上新生与敞开意义非凡,让人们能够满怀文化自信地持续传承与开创。

敦煌学积淀与游戏科技互相碰撞与激发,数字文博有了新标杆

“数字藏经洞”令人震撼的视觉呈现,最终以复原历史场景为目标。背后,是学术与技术的高度相融。这对于产品研发的双方而言,都是一场漫长、艰辛甚至不计成本的考验。

为了能让公众对藏经洞的历史有清晰的认知,敦煌研究院的专家团队尽力确保“数字藏经洞”所传递敦煌学知识点的准确性。严谨的同时,游戏叙事的构建又尽可能兼顾故事性的趣味。

千年前的一本酒账,道出多少昔日要塞的络绎繁盛。就是这敦煌研究院001号文物——藏经洞文献《归义军衙府酒破历》,串起“数字藏经洞”的叙事主线。为此,专家团队甚至“跨界”撰写起分幕脚本,将一连串人们好奇的问题之答案——敦煌藏经洞为谁所建,洞中经书从何而来,它们为何被封存,又怎样重现天日等,巧妙埋藏在故事中。最终,曾被一分为三的这本酒账,以电子拼接的方式在数字世界“合体”,予人无限感概。

每一处情节设置,均有史实或研究作为支撑。例如,对于藏经洞的藏书原因,三位僧人给出各自不同的讲述,恰与后世学界所持的“避难说”“废弃说”等多种声音形成对应。得知王道士偷卖藏经洞文献后,角色人物加入的一场“抢救经文”小游戏,则呈现出深深的无力感——无论点击速度如何之快,抢救的经文总是相当有限,暗示着历史轨迹的不可逆转。

每一个场景与细节,也无不出自细致的学术考证。像是引导角色“伽瑶”,原型为莫高窟壁画中声音婉转如歌的神鸟“迦陵频伽”,服装纹饰及配色等设计灵感参考了莫高窟第130窟《都督夫人礼佛图》中的供养人莫高窟第217窟《观无量寿经变》中的菩萨。所有配乐均源于敦煌古谱,甚至还能听到来自莫高窟九层楼的风铎铃声,鸣沙山的风声,与琵琶、筚篥、鼓等传统古乐器旋律的巧妙融合。就连“数字藏经洞”五个大字的写法,都一一出自敦煌遗书。

最令人感叹的一处打磨,来自场景中的三界寺。这幕镜头的出现时长,不过短短5秒,考证时间竟然长达几个月。三界寺,历史上莫高窟附近的著名寺院,角色人物将抄录好的经文正是送往此处。这与学界流行的一种观点不谋而合:藏经洞可能是三界寺的藏经地。可惜,人们至今没能寻得三界寺遗址所在。在游戏中,它于北宋乾德二年的面貌被首次还原——学者们通过敦煌文献P.T.993《吐蕃寺院图》,莫高窟周边现存古建遗址,结合敦煌壁画中的建筑图像,构建出一座符合敦煌五代宋寺院特征的“三界寺”。

例如,幡杆形态比对的是莫高窟第231窟北壁东铺壁画中的建筑;塔身下部的花砖样式,来源于原在莫高窟东15公里的三危山老君堂中慈氏塔下的龙凤天马砖;瓦件、檐铎、碾盘等细节,均有实物作为参照;甚至还原了当时僧人爱在房顶小憩的一面坡顶形态。三界寺场景渲染几乎完成之时,有研究者指出,塔身墙面上一对天王像的朝向不对。这其实是一个在体验中需要放大数倍来看才能发现的细节,但当接到专家团队的修改指令,技术团队二话不说,立即修改。

“数字藏经洞”中出现的三界寺场景

如此考究的学术支撑,在领先的技术手段下,方才有了照进现实的可能。据腾讯互娱副总裁、为“数字藏经洞”提供研发技术支持的CROS团队负责人崔晓春透露,“数字藏经洞”可谓汇集多种前沿游戏科技能力和互动方式。首先是高精数字孪生。为了还原莫高窟1600米外崖面原貌,以及毫米级高精度复刻莫高窟“三层楼”和第16、17窟,“数字藏经洞”通过数字照扫、三维建模技术,渲染了超过3万张图像,生成9亿面的超拟真数字模型。其次是游戏引擎渲染。基于游戏引擎PBR技术的高品质渲染,“数字藏经洞”营造了极具真实感的环境氛围,甚至借助全局动态光照技术,还原了上午十点的太阳光照效果,并在窟内增加了“开灯”的观赏模式,将甬道、壁画、告身碑逐一照亮。所有这一切,形成了超过36GB的庞大数字资产,但腾讯自研的云游戏技术让所有资产的渲染全在“云端”完成,公众只需在手机上轻轻点击微信小程序,就能轻松体验,获得影视级画质体验。

在业内看来,“数字藏经洞”开启的超时空沉浸式文博之旅,树立起数字文博的新标杆,并且希望它能带来积极的示范效应,助力传统文化的创造性转化、创新性发展步入全新阶段。

作者:范昕

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。